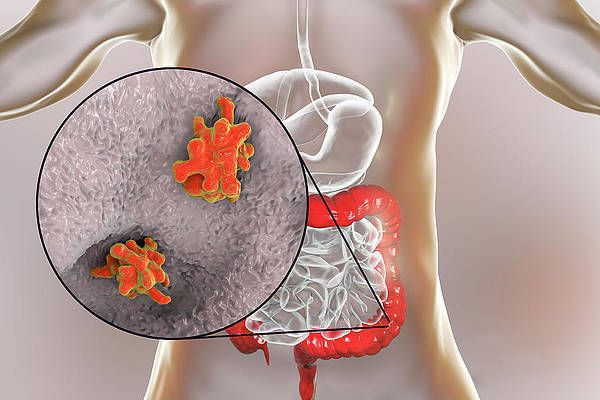

Амёбиаз (Amoebic Dysentery) — это заболевание, вызванное дизентерийной амёбой. Появляется язвенное поражение кишечника, сопровождаемое интоксикацией, нарушениями стула, потерей веса и иногда абсцессами в различных органах. Болезнь может быть смертельной, особенно у ослабленных пациентов.

Дизентерийные амёбы в толстом кишечнике

Возбудитель

Таксономия:

- домен — эукариоты;

- ветвь — амёбоподобные;

- тип — Evosea;

- класс — Archamoebae;

- семейство — Entamoebidae;

- род — Entamoeba (энтамёба);

- вид — дизентерийная амёба (Entamoeba histolytica).

Русский учёный Ф. А. Лёш в 1875 году впервые описал и доказал патогенность дизентерийной амёбы. Существует несколько штаммов, из которых лишь часть является болезнетворной.

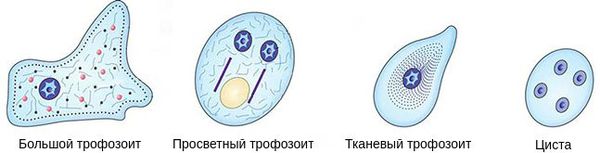

Дизентерийная амёба

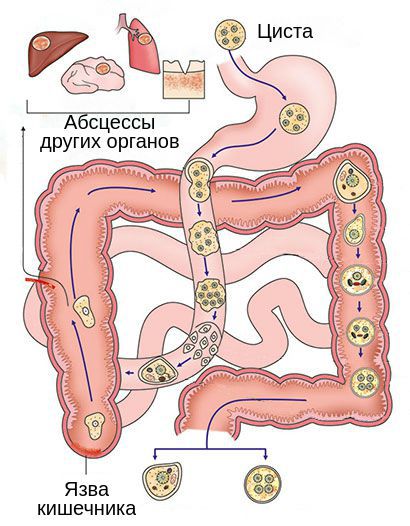

Амёбы проходят две стадии развития: вегетативную (трофозоит) и покоящуюся (циста). Существуют различные типы вегетативных форм. Большие трофозоиты обнаруживаются в свежих испражнениях, где способны расщеплять белковые молекулы. Просветные трофозоиты питаются бактериями и обычно не вредны. Тканевые трофозоиты поражают кишечник. Цисты являются формой покоя и устойчивы во внешней среде.

Формы дизентерийной амёбы

Большие вегетативные трофозоиты передвигаются и переваривают захваченные эритроциты. Просветные вегетативные трофозоиты питаются и размножаются. Тканевые трофозоиты паразитируют, проникая в слизистую оболочку кишечника. Цисты окружены плотной оболочкой и содержат вещества, обеспечивающие устойчивость во внешней среде.

Эпидемиология

Амёбиаз чаще встречается в тропиках и развивающихся странах. В России заболеваемость растёт, возможно, из-за миграции и развития туризма.

В мире каждый год регистрируется миллионы случаев амёбиаза, при этом от болезни умирает множество людей. Источником инфекции является человек, а механизм передачи — фекально-оральный. Повышенному риску заражения способствуют посещение тропиков, контакт с иммигрантами из эндемичных регионов, небрежное соблюдение гигиены, употребление сырой воды и другие факторы.

Источник инфекции — человек, механизм передачи — фекально-оральный. Вирус может передаваться различными путями, включая водный, пищевой и контактно-бытовой.

Дизентерийные амёбы в воде

Больной может передать инфекцию своим близким, но риск этого невелик при соблюдении гигиены. Риск заражения увеличивается в некоторых ситуациях, таких как посещение тропиков, взаимодействие с иммигрантами, несоблюдение гигиены, употребление сырой воды и др.

Иммунитет после болезни неустойчивый, повторные заражения возможны. Даже высокие уровни антител не гарантируют защиты от заболевания.

При обнаружении аналогичных признаков следует обратиться к врачу. Самолечение следует избегать, так как это представляет опасность для вашего здоровья!

Симптомы амебиаза

Инкубационный период — период времени от заражения до первых симптомов — составляет от 7 дней до 3-6 недель или даже нескольких месяцев. Большинство случаев заражения проходит без явных признаков (носительство) или с легкими симптомами — в виде легкой кишечной формы или субклинического течения (без симптомов). Такое состояние может продолжаться много лет, однако всегда существует риск перехода заболевания в активную форму.

Острый кишечный амебиаз (колит или дизентерия)

Заболевание начинается постепенно с умеренными болями в животе. Обычно они сосредоточены в правой и левой подвздошной области и могут иногда приобретать приступообразный характер. Появляется небольшая диарея. Объем стула обычно невелик и имеет тенденцию к уменьшению. Из-за язвенных дефектов слизистой оболочки кишечника в кале появляются примеси (капельки) крови. Чем активнее процесс, тем больше примесей, вплоть до характерного малинового цвета кала. Присутствует легкая интоксикация: слабость, усталость, умеренная лихорадка.

При неочень тяжелом остром течении, несмотря на явную диарею, общее состояние остается вполне удовлетворительным. У маленьких детей обезвоживание и интоксикация могут развиться быстро, упругость и эластичность кожи снижаются, ребенок худеет, возникают судороги. Процесс обычно длится от 3 до 6 недель.

Хронический кишечный амебиаз

После затишья возникают легкие боли в животе и непостоянная стул. Это может привести к самопроизвольному выздоровлению. Однако чаще после перерыва симптомы возвращаются. И так может продолжаться десятилетиями: периодически возникают вздутие и боли в животе, включая боли при надавливании, непостоянный стул с периодами диареи, запоров и появления крови, печень постепенно увеличивается в размерах, увеличивается слабость, появляется тошнота, уменьшается аппетит, развивается истощение. Пациенты выглядят изможденными и бледными. Без лечения такое состояние может провести к серьезным осложнениям и преждевременной смерти.

Внекишечный амебиаз

Выделяют пять форм внекишечного амебиаза:

- амебный абсцесс печени;

- плевролёгочный амебиаз;

- амебный перикардит;

- церебральный амебиаз;

- амебиаз кожи.

Амебный абсцесс печени — наиболее распространенная форма внекишечного поражения. Может появиться после зарегистрированного или текущего кишечного амебиаза (до 40 %), а также быть первым проявлением болезни. Чаще всего поражается правая доля печени из-за особенностей кровоснабжения. Размеры абсцесса могут достигать 20 см. Внезапно появляется септическая лихорадка: острый подъём температуры до 40°C и резкое падение в течение суток, иногда до нормы, снова повышение. Разница в температуре в течение дня составляет более 2°C. У детей может быть лишь небольшое повышение температуры — 37,1-38,0°C. Подъём температуры сопровождается сильным ознобом и потливостью (особенно ночью). Также появляются сильные боли в правом боку, распространяющиеся на правое плечо и лопатку. В 20 % случаев болей может и не быть, что затрудняет постановку диагноза.

Помимо прочего, печень увеличивается в размерах, при пальпации области правого бока ощущается боль, возможно развитие желтухи, что является неблагоприятным признаком нарушения функций печени.

Боли в правом бока

Плевролёгочный амебиаз может возникнуть из-за распространения амеб из кишечника через кровь или, чаще, при прорыве абсцесса печени через фистулу в диафрагму и легкие. В результате возникают абсцессы легких и специфическая эмпиема плевры — скопление патологической жидкости в плевральной полости, иногда с гной. Появляются боли в груди, одышка, повышение температуры, озноб, явные признаки интоксикации: сильная слабость, потливость, головокружение, тошнота. Часто возникает кровохаркание, иногда с гнойными выделениями из-за действия бактерий.

Амебный абсцесс печени и диафрагма

Амебный перикардит развивается при прорыве абсцесса из правой доли печени в сердечную оболочку — перикард. Появляется сердечный тампонад, сопровождаемый резким головокружением, слабостью, потерей сознания — часто летально.

Церебральный амебиаз возникает при проникновении амеб через кровь в мозг. Характеризуется тяжелым течением с практически неизбежным смертельным исходом.

Амебиаз кожи развивается у пациентов с нарушенной иммунной системой. Язвенные элементы появляются в области фистулы, чаще всего в области заднего прохода, в области печени и в районе половых органов (если амебы попадают из кала на поврежденную кожу). Поражения имеют форму эрозий или болезненных язв разной формы и размера с поднятыми и изрезанными краями. Дно язв обычно красно-багровое, иногда с коричневатым оттенком, с неприятным запахом.

Кожный амёбиаз

Кожный амёбиаз

Амебиаз у беременных

У беременных, особенно в начале после родов, особенно после применения глюкокортикостероидов, подавляющих иммунитет, амебиаз протекает тяжелее, чем у небеременных. Может развиться фульминантный амебный колит. Это внезапное состояние с выраженной интоксикацией, сильными болями в животе, вызванными обширными язвами слизистой кишечника. Сопровождается кишечным кровотечением, перфорацией кишечника и перитонитом. Смертность достигает 70 %. Особых воздействий на плод не наблюдалось.

Патогенез амебиаза

Ворота в организм — это ротовая полость, через которую цисты дизентерийной амёбы проникают внутрь тела. Они попадают в тонкий кишечник через желудок, где теряют свою защитную оболочку и превращаются сначала в 4-ядерный трофозоит, а затем разделяются, образуя 8 одноядерных амёб, которые спускаются ниже, до верхних участков толстого кишечника — слепой и ободочной кишки.

Механи…

Классификация и стадии развития амебиаза

В соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10) существует 10 форм данного заболевания:

- A06.0 Острая амебная дизентерия (острое поражение кишечника).

- A06.1 Хронический кишечный амебиаз (хроническое поражение кишечника)

- A06.2 Амебный недизентерийный колит (язвенное поражение толстого кишечника)

- A06.3 Амебома кишечника (опухолевидное поражение кишечника)

- A06.4 Амебный абсцесс печени (возможно как осложнение кишечного процесса, так и самостоятельная форма болезни).

- A06.5 Амебный абсцесс легкого (поражение легких, иногда вместе с печенью).

- A06.6 Амебный абсцесс головного мозга (поражение головного мозга, иногда вместе с печенью и легкими).

- A06.7 Кожный амебиаз (язвенное поражение кожи).

- A06.8 Амебная инфекция другой локализации (аппендикса или головки полового члена).

- A06.9 Амебиаз неопределенный.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) формы амебиаза делятся на две группы:

- Бессимптомная форма.

- Манифестная форма:

- кишечный амебиаз — включает амебную дизентерию и недизентерийный амебный колит;

- внекишечный амебиаз — включает печеночный амебиаз (острую форму и абсцесс печени), легочный амебиаз и другие внекишечные поражения.

- типичная форма — развитие кишечного амебиаза, амебной дизентерии или острого амебного колита;

- атипичная форма — скрытое, бессимптомное течение амебиаза;

- молниеносная форма — внезапное развитие болезни с признаками выраженной интоксикации, сильными болями в животе, вызванным тотальным поражением слизистой кишечника, кишечным кровотечением, перфорацией кишечника, перитонитом и высокой летальностью.

- легкая — медленное начало без признаков интоксикации или их минимальными проявлениями, температура в норме или не превышает 38,0°C, болей в животе нет, стул нормальной консистенции или кашицеобразный до 3-х раз в сутки, кровь в кале отсутствует, чаще поражается один сегмент кишечника, наблюдаются изменения в клиническом анализе крови, осложнений нет;

- среднетяжелая — подострое начало, в течение недели наблюдается умеренно выраженная интоксикация и фебрильная температура (38-39°C), в животе возникают боли умеренной интенсивности, характерен кашицеобразный или жидкий стул с примесями крови до 10 раз в день, умеренно выраженные признаки воспаления в копрограмме, повышение уровня эозинофилов в крови и скорости оседания эритроцитов, язвенно-некротическое поражение нескольких сегментов толстого кишечника, иногда развиваются осложнения;

- тяжелая — болезнь начинается остро, выраженная интоксикация и фебрильная температура сохраняются дольше недели, наблюдаются выраженные интенсивные боли в животе, возможно появление тенезмов — резких судорожных болей в области прямой кишки, стул становится жидким с примесью крови и слизи, частота дефекаций — 10 раз в сутки, ярко выражены изменения в клиническом анализе крови и копрограмме, поражается несколько сегментов кишечника, вплоть до тотального, развиваются осложнения.

- без осложнений;

- с кишечными и внекишечными осложнениями .

По характеру течения болезни выделяют три формы:

В зависимости от тяжести кишечного амебиаза можно выделить три степени:

Исходя из наличия осложнений болезнь может протекать:

Осложнения амебиаза

Осложнения, связанные со стенкой кишечника:

- прокол язвы, чаще в районе аппендикса, с последующим кишечным кровотечением, перитонитом и образованием гнойников в животной полости;

- амебный аппендицит;

- амбома — опухоль-инфильтрат в стенках кишечника, состоящая из коллагена, фибробластов и клеточных элементов;

- стриктура кишечника — спаечный процесс, проявляющийся в запорах и невозможности прохождения кишечника;

- анемия и истощение — возникают при длительном хроническом течении болезни.

Осложнения вне кишечника:

- амебный перикардит — развивается из-за разрыва гнойника через диафрагму в сердечную оболочку, что может привести к сердечному тампонаду и смерти;

- эмпиема плевры — возникает из-за прорыва гнойника через кровь или диафрагму в легкие, проявляется болями в грудной клетке, кашлем, одышкой, появлением мокроты с кровью и гнойом, ознобом и лихорадкой, уровень лейкоцитов, нейтрофилов и эозинофилов в крови увеличивается;

- фульминантный амебиаз — чаще у ослабленных детей и беременных, с острым началом, гектической лихорадкой, обширным поражением кишечника, токсикозом, кишечными кровотечениями и неблагоприятным прогнозом;

- амебиаз кожи — развивается у ослабленных пациентов, чаще в области анального отверстия;

- амебиаз мозга — характеризуется острым началом с выраженными мозговыми симптомами и неблагоприятным прогнозом.

Чаще возникают осложнения, связанные со стенкой кишечника. К факторам риска относятся: нарушения иммунной системы, ранний возраст детей и беременность .

Диагностика амебиаза

Основой для диагностики является изучение медицинской истории — пребывание в опасной зоне для амёб и результаты лабораторных исследований, включая специфические тесты для выявления возбудителя.

Амёбный кишечный амёбаз сопровождается болями в кишечнике и нарушением стула. Его необходимо отличить от:

- острой и хронической кишечной инфекции — шигеллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, кампилобактериоза и прочих;

- других паразитарных заболеваний — лямблиоза, балантидиаза, кишечного шистосомоза и других;

- воспаления кишечника неинфекционной природы — неспецифического язвенного колита и болезни Крона

- псевдомембранозного колита — развитие этой болезни связано с длительным приемом антибиотиков

- дивертикулита

- ишемического колита

- опухолей кишечника (с амёбозом).

Внекишечный амёбиаз следует отличить от:

- гнойных абсцессов печени, мозга и почек

- эхинококовых кист

- гепатоцеллюлярной карциномы — злокачественной опухоли печени

Лабораторная и инструментальная диагностика амёбиаза включает в себя:

- Клинический анализ крови. При кишечном амёбиазе наблюдается умеренное повышение уровня эозинофилов и базофилов. При внекишечном амёбиазе — умеренное увеличение уровня лейкоцитов с сдвигом влево к молодым формам нейтрофилов, повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), концентрации эозинофилов и базофилов

- Биохимический анализ крови. При внекишечном амёбиазе может наблюдаться повышение щелочной фосфатазы, общего билирубина, АСТ и ГГТ

- Копрограмма. В кале обнаруживаются лейкоциты, эритроциты, слизь и различные формы амёб

- Серологические специфические исследования: реакция иммунофлуоресценции (РИФ) или иммуноферментный анализ крови (ИФА). Они чаще всего используются для диагностики внекишечного амёбиаза, когда возбудитель не удается обнаружить в кале

- ПЦР из кала — полимеразная цепная реакция. Это перспективный метод исследования, но он не даёт информации о болезни или носительстве. С его помощью можно только выявить амёбы в кишечнике

- Копрооскопия — микроскопическое исследование кала. В этом случае метод используется для поиска больших вегетативных форм амёб только в свежем жидком кале, так как через 15-25 минут они теряют подвижность и погибают. Для более надежного исследования можно использовать слабительное. Время хранения кала можно увеличить, используя баночку с консервантом. Рекомендуется применять методы обогащения, такие как осаждение эфираформалином. При исследовании свежесобранного кала можно обнаружить вегетативные формы амёб, а при выявлении цист подойдет хорошо сохранившийся кал, хотя диагноз будет сомнительным. При острой амёбиазе обычно выделяют только крупные вегетативные амёбы в кале, а при выздоровлении присутствуют просветные амёбы и цисты. Большая проблема заключается в морфологическом сходстве дизентерийной амёбы с непатогенными видами амёб, такими, как Entamoeba dispar. Отличить их при обычной микроскопии практически невозможно, особенно для непрофессионального лаборанта. Поэтому рекомендуется сдавать анализы в специализированные лаборатории.

- Микроскопия материала, полученного при пункции абсцесса. Это позволяет выявить амёбы. При внекишечном амёбиазе желательно брать материал с границ здоровых и пораженных тканей или внутренней поверхности капсулы абсцесса

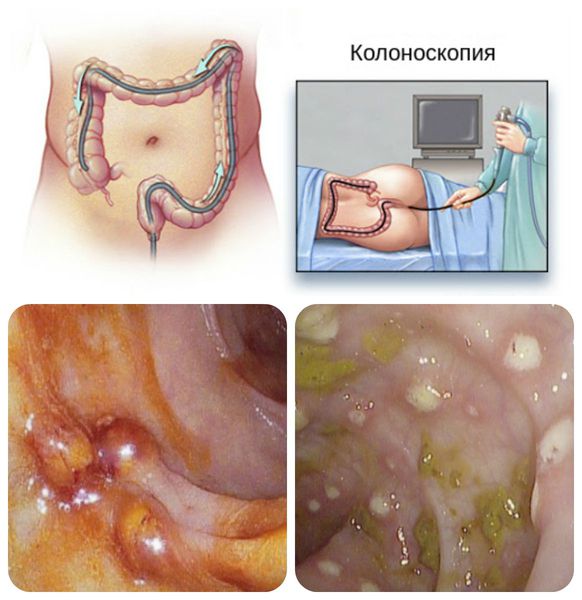

- Ректо- и колоноскопия — визуализация повреждений толстого кишечника. Позволяет обнаружить язвы в кишечнике, амёб включая те, которые переваривают эритроциты. Как правило, обнаруживается очаговое поражение

- УЗИ или КТ органов брюшной полости и грудной клетки. Они показаны при подозрении на внекишечный амёбиаз. Позволяют определить локализацию, размеры и количество абсцессов, а также отслеживать результаты лечения

Колоноскопия: визуализация абсцессов и язв кишечника

Лечение амебиаза

Исцеление больных амёбиазом можно провести как в стационаре, так и на поликлинической основе. Выбор места лечения зависит от серьезности состояния и местоположения процесса.

Госпитализации подлежат пациенты с умеренным и тяжелым течением, с формой болезни вне кишечника, с осложнениями, а также по эпидемиологическим показаниям.

Диета необходима для всех пациентов. Она включает в себя механическое и химическое бережное отношение к кишечнику. Для этого следует исключить алкоголь, жирную, жареную, острую, копченую пищу и газированные напитки. Важно пить достаточное количество жидкости.

Этотропная терапия, направленная на уничтожение возбудителя, применяется при любой форме болезни и носительстве. Для внекишечной амёбиазы используются препараты из группы 5-нитроимидазола, дегидроэметин дигидрохлорид, хлорохин, паромомицин, и другие. Для кишечной амёбиазы используются препараты, действующие только в просвете кишечника, например, Этофамид, и 5-нитроимидазолы. Большинство препаратов для просветного применения не зарегистрированы в России.

При крупных абсцессах печени (более 6 см) проводятся хирургические процедуры, направленные на уменьшение и устранение очага — дренирование абсцесса через кожу или с помощью вакуумного отсоса. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

При присоединении вторичной бактериальной флоры к лечению используются антибактериальные средства. Вместе с лечением и в период восстановления назначают заместительные и восстановительные средства, которые нормализуют микрофлору кишечника — пробиотики и сахаромицеты. Пока эти препараты не имеют достаточной доказательной базы.

Критерии выздоровления:

- устойчивая нормализация температуры тела и качества стула в течение 3 дней;

- исчезновение выраженной интоксикации;

- нормализация общих лабораторных показателей крови;

- отсутствие явного воспалительного процесса в кишечнике по данным копрограммы;

- исчезновение язвенного процесса в кишечнике по данным колоноскопии;

- тенденция к нормализации работы печени и уменьшению её размеров.

Реабилитация при амёбиазе легкого течения, носительстве и большинстве неосложненных форм острого амёбиаза с умеренным течением, как правило, не требуется — достаточно краткосрочного соблюдения диеты и приема пробиотических препаратов.

При тяжелых, хронических и осложненных формах необходимо продолжительное соблюдение диетических рекомендаций, улучшение регенерации слизистой кишечника, восполнение недостаточности белков и энергии, а также восстановление микробиоценоза под контролем специалистов — инфекциониста, гастроэнтеролога и диетолога. При необратимом органическом поражении может потребоваться помощь хирурга .

Прогноз. Профилактика

Пациентам с неосложнённым кишечным амёбиазом прогноз, как правило, благоприятный, если им оказана своевременная медицинская помощь. В случае наличия факторов риска, развития внекишечного амёбиаза и осложнений, прогноз может быть серьёзным, включая летальный исход. Вероятность смерти зависит от локализации поражения и общего состояния здоровья.

Специфических методов профилактики нет. Приём химиотерапевтических средств в профилактических целях не рекомендуется.

Меры неспецифической профилактики включают в себя:

- Контроль за состоянием водоснабжения, исключение попадания в него сточных вод и фекалий, дезинфекция воды.

- Употребление только безопасной еды и воды. Не стоит пить воду из неизвестных источников, употреблять неочищенную воду, неподвергнутую обработке из рек, озёр, фонтанов или крана, а также есть немытые овощи и фрукты, непастеризованные молочные продукты и уличную еду, особенно в странах с плохой санитарной ситуацией. Рекомендуется кипячение воды.

- Своевременное обнаружение и лечение больных и носителей амёб, дезинфекция мест их пребывания: использование 3% раствора лизола для дезинфекции кала и грязного белья.

- Совершение акта дефекации только в специально отведённых местах, мытьё рук после посещения туалета, перед едой и готовкой пищи.

Список литературы

- Справочник о заболеваниях, вызванных инфекциями у детей / редактирование Ю. В. Лобзина. — Издательство: СпецЛит, 2013. — 591 страница.

- Заболевания человека, вызванные паразитами (протозоозы и гельминтозы) / под общей редакцией В. П. Сергиева, Ю. В. Лобзина, С. С. Козлова. — СПб.: Фолиант, 2016. — Страницы 373-382.

- Проблемы диагностики амебиаза у детей в клинике и лаборатории // Журнал «Наука, новые технологии и инновации». — 2009. — Выпуск 1-2. — Страницы 58-60.

- Амёбиаз // Журнал «Вестник инфектологии и паразитологии». [Электронный ресурс]. Дата обращения: 15.09.2020.

- Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт дифтерии и дифтерия-подобных инфекций Федерального медико-биологического агентства России. Клинические рекомендации и протокол лечения детей с амёбиазом. — 2013. — 66 страниц.

- Центры контроля и профилактики заболеваний. Амёбиаз. Инфекция Entamoeba histolytica. — 2015.ссылка

- Аликеева Г. К., Кухтевич Е. В., Ющук Н. Д., Сафиуллина Н. Х. Амебиаз // Журнал «Лечащий врач». — 2011. — Выпуск 10. — Страницы 44-46.

- Казанцев А. П., Матковский В. С. Справочник по инфекционным болезням. — М.: Медицина, 1979. — 248 страниц.

- Stanley S. L. Амёбиаз // Журнал «The Lancet» — 2003; 361: 1025-1034.ссылка

- Бронштейн А. М., Малышев Н. А., Лучшев В. И. Амёбиаз: симптомы, диагностика, лечение. — 2001.

Особенности клинического течения амебиаза

Особенности клинического течения амебиаза заключаются в том, что при наличии активной стадии болезни человек может быть заразным в течение 30 дней, хотя большинство инфицированных индивидуумов не проявляют явных симптомов заболевания. Но в дальнейшем амебы могут проникнуть в тканевую стадию, передача которой происходит через фекалии.

Наиболее часто амебиаз поражает кишечник, но иногда паразиты могут проникнуть во внекишечные органы, например, печень, что приводит к серьезным осложнениям. Стоит отметить, что в тканевой стадии амебы погибают гораздо реже.

Эпидемиология и распространение амебиаза очень значимы для понимания особенностей клинического течения заболевания, его диагностики и лечения. Поэтому важно учитывать все аспекты этой проблемы для успешной борьбы с амебиазом.

Особенности клинического течения амебиаза

Амебиаз – распространенное инфекционное заболевание, вызываемое паразитическими амебами. Эта болезнь характеризуется разнообразными формами течения, от легких до хронических, с выраженными функциональными и структурными изменениями. Амебы, паразитирующие в просветных органах кишечника, наносят большое вреда организму, что может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до смертельного исхода.

| Прогрессирования | повышающие | распространённая |

| Формы | эритроциты | вакуоли |

| Содержит | америки | взаимодействие |

| Семьи | контактно-бытовой | хроническим |

Одной из особенностей клинического проявления амебиаза является наличие явных симптомов, таких как округлая анемия, боль в животе, наличие крови в испражнениях и другие. Для точной диагностики необходимо проводить лабораторные исследования, включающие анализы кала на наличие кист и простейших форм амеб.

Методы лабораторной диагностики амебиаза

Для диагностики амебиаза используются различные лабораторные методы, которые позволяют выявить наличие заболевания у пациента. Основную роль в диагностике играют микроскопические методы исследования, такие как исследование кале на наличие цист амеб, личинок и энтамеб, а также проведение анализа суспензии фекалий методом флотации. Для точного определения патогенного вида амеб важно провести молекулярно-генетическое исследование.

- Для выявления амеб в тканях применяются методы биопсии и цитологического исследования.

- Для обнаружения амеб во внешней среде, водах и пищевых продуктах используют методы обработки образцов и проводят микроскопическое исследование.

- Метод полимеразной цепной реакции позволяет исследовать наличие генетического материала паразитов.

Одним из наиболее эффективных способов диагностики амебиаза является исследование кале на амебные кисты и токсофлагелляты. Также важно учитывать клиническую картину заболевания при выборе методов диагностики и обработки образцов для исследования. Недооценка этапов лабораторной диагностики может привести к неправильному диагнозу и назначению неэффективного лечения.

Современные подходы к лечению амебиаза

В данном разделе мы рассмотрим актуальные методы и средства для борьбы с амебиазом, вызванным паразитической амебой Entamoeba histolytica. Лечение этого заболевания требует комплексного подхода и использования эффективных препаратов, способных уничтожить патогенные микроорганизмы.

Одним из первых средств, применяемых при лечении амебиаза, является метронидазол. Этот препарат обладает высокой эффективностью в уничтожении амёб, изменяясь в цитоплазме паразитарных организмов и вызывая их гибель. Метронидазол действует на вегетативную форму амеб лишь в начале развития, поэтому при хронической форме амебиаза может потребоваться применение других препаратов.

Для эффективного излечения больных амебиазом часто используют такие лекарства, как тинидазол и эметин. Они позволяют быстро и эффективно подавить амёб в организме, устранить симптомы заболевания и предотвратить его рецидивы. Кроме того, в современном медицинском практике часто комбинируют различные препараты для достижения наилучшего результата.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Как проявляется амёбиаз?

Амёбиаз проявляется язвенными поражениями кишечника, интоксикацией, нарушениями стула, снижением веса и возможным образованием абсцессов в различных органах. Болезнь может быть острая или хроническая и в некоторых случаях может привести к смертельным исходам.

Как происходит заражение амёбиазом?

Заражение амёбиазом происходит через попадание дизентерийной амёбы в организм человека, обычно через загрязненную воду или пищу. Паразиты затем проникают в кишечник, где вызывают характерные симптомы заболевания.

Каковы последствия нелеченной амёбиаза?

Нелеченная амёбиаз может привести к серьёзным осложнениям, таким как развитие абсцессов в различных органах (печень, кишечник, лёгкие, головной мозг), нарушения работы пищеварительной системы, сильное истощение организма, а в некоторых случаях — к смертельному исходу, особенно у ослабленных пациентов.

Каковы методы лечения амёбиаза?

Лечение амёбиаза включает применение противопаразитарных препаратов для уничтожения дизентерийной амёбы, а также симптоматическую терапию для облегчения симптомов заболевания. Важно обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи.