Актиномикоз — это длительное гнойное заболевание, вызываемое лучистыми грибками, которые формируют узлы, абсцессы и свищевые ходы в мягких и костных тканях.

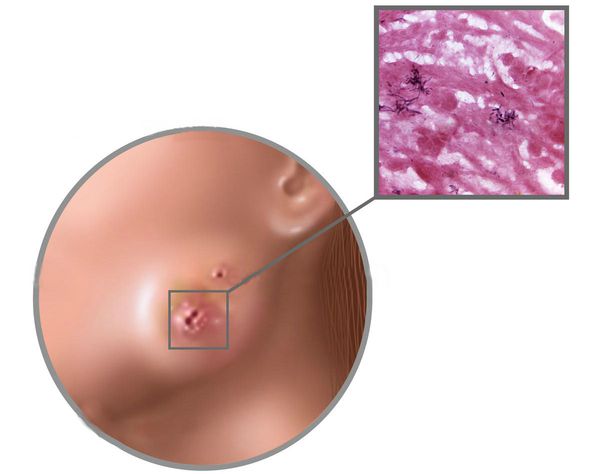

Поражение кожи актиномицетами

Иначе называют лучистогрибковую болезнь, псевдомикоз, актинобактериоз и глубокий микоз.

Это заболевание встречается у людей от 16 до 54-59 лет, чаще у мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Пик заболеваемости — 40-50 лет.

Болезнь может протекать многие годы. В 70-80 % случаев к ней присоединяется бактериальная инфекция, что приводит к анемии, интоксикации и амилоидозу внутренних органов.

Первые упоминания об актиномикозе и его возбудителях относятся к 1876 году и связаны с работами немецкого патолога О. Болингера.

Актиномикоз не такой редкой, как считается. Доля этого заболевания среди гнойных заболеваний составляет 5-10 %. Оно распространено повсеместно и поражает как людей, так и животных.

Заболевание вызвано лучистыми грибками, которые присутствуют в почве и могут быть обнаружены даже в горячих минеральных водах, на камнях и в песках Сахары. Они могут заразить организм только через повреждённые барьеры кожи на фоне ослабленного иммунитета.

Лучистые грибки также живут в микробиоте человека и активируются при ослаблении иммунитета.

Факторы, которые способствуют развитию актиномикоза:

- различные повреждения — от микротравм и ушибов до переломов;

- повреждения при удалении зубов;

- заболевания десен;

- камни в слюнных железах;

- заболевания мягких тканей;

- травмы и операции на грудной клетке;

- аспирация в лёгких;

- заболевания желчного пузыря и кишечника;

- аппендицит и его удаление;

- гнойные заболевания прямой кишки;

- и другие.

Развитие актиномикоза также могут содействовать сопутствующие болезни, такие как диабет, инфекции, онкология, переохлаждение и недоедание, которые снижают резистентность организма к актиномикозу.

При обнаружении сходных признаков, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не пытайтесь лечиться самостоятельно — это опасно для вашего организма!

Признаки актиномикоза

Клиническая картина актиномикоза зависит от места поражения тканей. Большинство случаев болезни связано с челюстно-лицевой областью. Остальные формы актиномикоза включают в себя внутренние органы и другие области.

Общими признаками любой формы актиномикоза являются:

- постепенное формирование инфильтрата с нечеткими контурами;

- переход инфильтрата в абсцесс, возможно, с наличием гнойных включений;

- изменение оттенка кожи от розового до багрово-бурого с синим оттенком;

- свищи с гнойным отделяемым;

- образование рубцов;

- появление неприятного запаха при присоединении вторичной бактериальной инфекции.

Челюстно-лицевой актиномикоз

Локализация. Наиболее часто поражаются нижняя челюсть и область подбородка.

Причины: пародонтоз, различные травмы в области лица и шеи, переломы нижней челюсти, травмы при удалении зубов, переломы зубов, кариес, аномалии и другие факторы.

Признаки. Спустя несколько дней или недель после травмы появляется отек и плотный, иногда бугристый инфильтрат. Постепенно инфильтрат размягчается, возникает боль, а затем образуются свищи с гнойным отделяемым. При глубоком поражении затруднено открывание рта и развивается контрактура нижней челюсти.

Позднее при переломах лицевого скелета, особенно у негигиеничных людей, вторичный посттравматический актиномикоз протекает острее и более сложно. Он характеризуется плотным инфильтратом, наличием свищей и упорным течением болезни.

Деформация лица при челюстно-лицевом актиномикозе

В случае глубокого поражения могут возникнуть остеомиелит и другие осложнения. Остеомиелит характеризуется наличием очагов остеолиза в кости.

Торакальный актиномикоз

Локализация. Могут быть затронуты различные ткани, включая легкие, грудную стенку и другие области.

Причины заболевания могут быть ранения, хронические заболевания легких, гнойные процессы и другие факторы.

Симптомы. Бывают разные формы течения актиномикоза, такие как бронхит, абсцесс легкого и другие.

Торакальный актиномикоз по типу бронхита проявляется кашлем, высокой температурой и другими признаками, характерными для бронхита. Торакальный актиномикоз по типу трахеита сопровождается нарушением дыхания и деформацией трахеи.

В случае актиномикоза грудной клетки могут наблюдаться болезненные инфильтраты и другие характерные признаки.

Абдоминальный актиномикоз

Локализация. Часто поражаются передняя брюшная стенка, кишки и другие области.

Причины болезни могут быть различные, включая воспалительные процессы и травмы.

Симптомы. Аппендицит может быть вызван актиномицетами и сопровождаться уплотнениями и другими признаками.

Возможно развитие жировых кист и других осложнений актиномикоза в области брюшной полости.

Генитальный актиномикоз

Это редкое заболевание, связанное с различными факторами, включая травмы, инфекции и другие патологии.

Признаки болезни могут быть разнообразными, включая образование инфильтратов и свищей.

Параректальный актиномикоз

Локализация: затрагиваются различные области.

Причины болезни могут включать различные факторы, включая воспалительные процессы и травмы.

Симптомы. Параректальный актиномикоз сопровождается болезненными инфильтратами и другими признаками.

Важно своевременно обращаться к врачу при появлении подозрительных симптомов, чтобы избежать осложнений и негативных последствий для здоровья.

Патогенез актиномикоза

Актиномикоз — это локальный воспалительный процесс, ограничивающийся одними и смежными областями.

Экзогенные (внешние) пути входа инфекции включают поврежденную кожу, слизистую оболочку, мягкие ткани, переломы, зоны хирургических вмешательств. Часто болезнь развивается в области рудиментарных образований — копчикового хода, урахуса, бранхиогенных свищей.

Эндогенные (внутренние) очаги инфекции включают кариозные зубы, миндалины, аппендикс, камни в кишечнике, спирали внутри матки и другое. Актиномицеты могут распространяться через кровь или лимфу.

Первый этап болезни продолжается от 1-2 месяцев до 1-2 лет. После внедрения актиномицетов в организм начинается ответная реакция. Постепенно без заметных симптомов и при минимальных жалобах формируется актиномикома. Ее состав включает в себя лейкоциты, гигантские клетки, инфильтрированную ткань, микроабсцессы, грануляции, пролиферативные элементы, соединительные тканные петли и окружающие их капсулы. Обычно на этом этапе пациенты не обращаются за медицинской помощью.

На втором этапе окислительно-восстановительные процессы в тканях медленно замедляются, микроциркуляция в очаге нарушается, суженные сосуды расширяются. Процесс прогрессирует:

- микроабсцессы увеличиваются и объединяются в более крупные;

- появляется боль, заметное уплотнение тканей, отечность за счет выхода плазменных белков и форменных элементов крови в зону повреждения;

- происходит инфильтрация окружающих тканей, покраснение кожи, иногда повышается температура.

Скорость распространения болезни зависит от места и глубины поражения, состояния иммунитета, возраста пациента, начала лечения и других факторов.

На третьем этапе капсулы актиномикомы разрываются, образуется один или несколько тонких свищевых ходов. После выделения гноя облегчение наступает, воспаление уменьшается. Процесс переходит из острой стадии в хроническую.

На четвертом этапе заболевания медленно возвращается, периодически усиливается, сопровождается развитием анемии, гнойной интоксикацией и изменениями в органах. Самостоятельное выздоровление без лекарственной терапии и хирургических процедур редко происходит, при этом генерализация процесса с актиномикотической инфекцией весьма редка.

Классификация и стадии развития актиномикоза

При проникновении инфекции актиномикоз разделяется на две категории:

- первичный — возникает при внешнем заражении;

- вторичный — появляется после распространения инфекции в организме из первоначального очага.

По местоположению актиномикоз может проявиться не только в челюстно-лицевой, грудной, брюшной, генитальной и параректальной областях, но и в общем виде. Также возможен актиномикоз кожи, органов ЛОР, центральной нервной системы, лимфоузлов, языка и актиномикотического остеомиелита, вызванного зубным коренем.

Редкие формы актиномикоза: актиномикоз раковины уха, среднего уха, аппендикса, миндалин, носа (после хирургических вмешательств), крыловидно-челюстного пространства, щитовидной железы, глазницы с сопутствующими структурами, слёзных протоков, слюнных желез, головного и спинного мозга, околосердечной оболочки, печени, мочевого пузыря, полового члена (после имплантации эбонитового шарика под кожу), больших и малых половых губ (после воспаления бартолиновой железы или пирсинга).

Несмотря на разнообразие локализаций, каждый вид актиномикоза имеет единственные особенности развития. Процесс развития болезни включает в себя четыре стадии:

- инфильтрационная стадия — с появлением отёка и малоболезненного инфильтрата, не имеющего четких границ;

- абсцедирующая стадия — с появлением гнойных абсцессов, наполняющихся гнойной жидкостью, с увеличением болевого синдрома;

- свищевая стадия — с образованием свищей и выделением гнойно-кровянистого или гнойного содержимого, иногда с появлением маленьких гранул жёлтого или белого цвета (диаметром 2-3 мм), с минимальным болевым синдромом;

- рубцующая стадия — как результат эффективного лечения, при котором воспалённые ткани замещаются рубцовыми, с уменьшением или исчезновением симптомов болезни и жалоб со стороны пациента.

Стадии актиномикоза

Согласно форме актиномикоз бывает:

- локализованным;

- распространённым;

- гематогенно-диссеминированным, если инфекция распространилась через кровоток.

По периоду выделяют четыре этапа актиномикоза:

- начальный этап;

- этап прогрессирования;

- этап хронизации;

- этап выздоровления.

Осложнения актиномикоза

Несвоевременная диагностика и запоздалое лечение приводят к хроническому течению актиномикоза, его рецидивам, который может длиться многие годы и ухудшить качество жизни больного.

Хронический актиномикоз может вызвать инвалидизацию и серьезные осложнения:

- Гнойное отравление организма;

- Стойкая анемия, не поддающаяся лечению железом;

- Изменения в работе пораженных органов из-за образования рубцов и деформации тканей;

- Образование спаек в брюшной полости и малом тазу, начинающееся как организмальная защитная реакция, чтобы предотвратить быстрое распространение инфекции;

- Септикопиемия;

- Превращение очага актиномикоза в злокачественное образование;

- Амилоидоз во внутренних органах;

- Летальный исход.

Иногда торакальный актиномикоз может привести к развитию новообразований в легких.

Диагностика актиномикоза

Часто актиномикоз выявляется только после формирования свищевых ходов на поверхности кожи, сбора отделяемого из свищей или послеоперационного материала, то есть спустя более месяца после начала заболевания. Самый достоверный материал для диагностики — это отделяемое, взятое при проколе закрытого очага или из недавно образовавшегося свища.

Полное лабораторное подтверждение диагноза зависит от различных факторов и иногда может быть затруднено из-за отсутствия в некоторых лабораториях специальных сред для культивирования актиномицеты, недостаточной подготовки медицинского персонала к забору биоматериала и его интерпретации.

Актиномицеты — необычные бактерии. Обычные культуральные среды для грибов не подходят для их роста, поэтому нужны специальные питательные среды.

Проблемы с культивацией актиномицет связаны с их способностью кристаллизоваться и растворяться в ходе хронического течения заболевания. Именно поэтому они не растут на обычных питательных средах, даже при наличии типичного клинического воспаления.

Гистологическое изучение материала позволяет провести дифференциальную диагностику актиномицет с другими бактериями. Для этого материал окрашивается специальными методами, и можно выделить характерные друзы актиномицет, расположенные в центре микроабсцессов. Они имеют излучающую структуру с характерными «колбочками» на концах, состоящими из утолщенных нитей мицелия. В патологических тканях также обнаруживается феномен Хёппли-Сплендоре в виде микроабсцессов, окруженных грануляционной тканью, эозинофильными гранулоцитами, гигантскими и эпителиоидными клетками.

Друзы актиномицет (слева) и феномен Hoeppli—Splendore

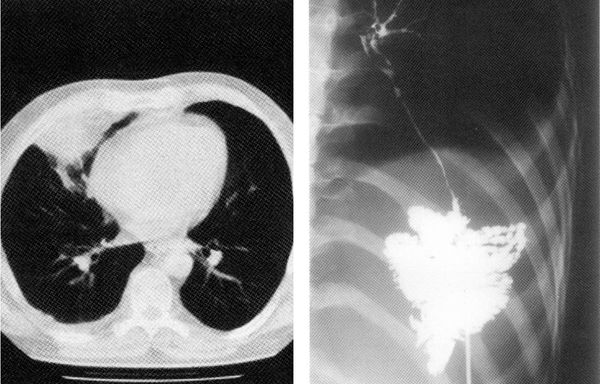

Для проведения диагностики актиномикоза по клиническим признакам без лабораторного подтверждения необходим опытный врач, знакомый с этим заболеванием, исходя из типичных черт болезни, а также результатов рентгенологических, КТ и ультразвуковых исследований.

Фистулография — важный метод рентгенологической диагностики актиномикоза. Она позволяет оценить степень распространения патологического процесса. Совместное использование этого метода с урографией и ирригоскопией при генитальных и генитально-абдоминальных формах заболевания позволяет определить локализацию очагов, сложность свищевых ходов и глубину поражения. Для абдоминального актиномикоза характерно отсутствие повреждений слизистой кишечника даже при наличии дефекта наполнения. Это отличает актиномикоз от других заболеваний, например опухоли.

КТ и фистулография, указывающие на торакальный актиномикоз

У пациентов с абдоминальным актиномикозом при ирригоскопии могут быть обнаружены характерные соединительнотканные перетяжки, соединяющие инфильтрат в брюшной полости со стенкой кишки, что называется «симптом пилы».

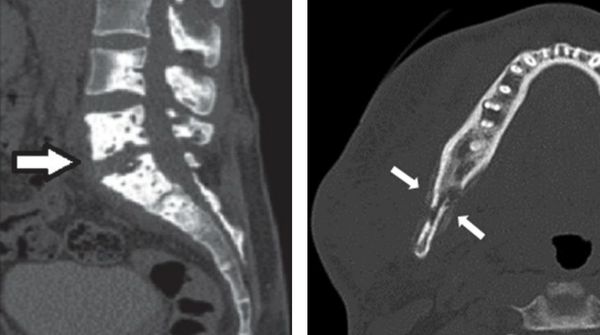

Изменения в костной ткани при актиномикозе имеют свои уникальные черты: участки повышенной плотности чередуются с участками разрушения, образуются округлые дефекты в виде «пробойниковых отверстий» и другие изменения.

Состояние костной ткани при актиномикозе

УЗИ может потребоваться для определения местоположения очага, его размеров и структуры при актиномикозе.

Дифференциальная диагностика

Необходимо исключить другие заболевания, напоминающие актиномикоз, при каждой его форме:

- при челюстно-лицевом актиномикозе — абсцесс, неспецифический лимфаденит, остеомиелит, остеобластокластому, хронический акне, сикоз и другие инфекции лица и шеи;

- при торакальном актиномикозе — туберкулез, аспергиллез, нокардиоз, мастопатия, гнойный мастит, ксантоматоз, абсцесс, опухоль и другие заболевания;

- при абдоминальном актиномикозе — абсцесс печени, аппендикулярный инфильтрат, послеоперационный свищ, межкишечный абсцесс, перитонит, болезнь Крона, туберкулез, опухоль и другие;

- при генитальном актиномикозе — воспалительные процессы, бартолинит, миома и рак матки, опухоль яичников, внематочной беременности, свищи влагалища и прямой кишки, аппендицит и другие заболевания;

- при параректальном актиномикозе — абсцесс ягодиц, атерому, парапроктит, параректальные свищи, кисты копчиковой железы, туберкулез и другие процессы.

Лечение актиномикоза

Целебное лечение

Куру противовоспаленную антимикробную терапию проводят с учётом чувствительности сопутствующей микрофлоры к препаратам.

Пенициллин используют в количестве 10-20 млн ЕД в день, однако его применение становится всё менее популярным из-за увеличивающейся устойчивости к препарату. Предпочтение отдают цефалоспоринам, тетрациклинам и аминогликозидам.

Необходимая протяжённость антибактериальных курсов — до одного года. Это объясняется тем, что тісная капсула, известная как «рубцовая демаркация», окружающая гранулему, препятствует прониковению лекарства внутрь. Такой ситуации в значительной степени решают при совместном применении антибиотиков и актинолизата.

Лечение актинолизатом. Препарат вводят внутримышечно по 3 мл дважды в неделю в сокращающейся курсовой дозе по 25, 20, 15 и 10 инъекций. Пауза между курсами не должна быть меньше месяца. Количество курсов зависит от степени тяжести, распостранённости, динамики воспаления и общего сопротивления организма.

Актинолизат был изобретён в 50-е годы прошлого века отечественными учёными. Он улучшает проницаемость капсулы для лекарств, способствует положительной динамике иммунных реакций и обладает противовоспалительным и заживляющим действием. Благодаря таким характеристикам препарат позволяет уменьшить продолжительность курсов антибиотикотерапии.

Параллельно с этим свищевые ходы промывают растворами антисептиков и антибиотиков с 3 % перекисью водорода. Для лечения сопутствующих заболеваний по показаниям проводят общеукрепляющее и дезинтоксикационное лечение.

Хирургическая терапия

Предоперационная подготовка. Сначала необходимо устранить остро-воспалительные явления. Для этого на фоне медикаментозной терапии выполняется вскрытие и дренирование абсцессов и гнойных скоплений, свищевые ходы моются растворами антисептиков. Затем переходят к радикальному иссечению очага в пределах визуально здоровых тканей. В случаях широкого распространения воспаления в нескольких областях и невозможности одновременного иссечения всех поражённых тканей прибегают к поэтапному хирургическому лечению с интервалом в 2-3 месяца.

Методы хирургического вмешательства зависят от локализации.

При актиномикозе челюстно-лицевой области, находящемся на стадии абсцессирования, необходимо вскрыть и дренировать гнойные очаги. В редких случаях актиномикоза мозга прибегают к темпаропариетальной трепанации черепа и лобэктомии с удалением абсцесса.

Последствия лечения актиномикоза челюстно-лицевой области

При актиномикозе лёгких проводится лобэктомия, иногда с резекцией (удалением) рёбер. Гнойные полости, каверны и очаги распада вскрывают и дренируют.

При актиномикозе молочной железы промывают свищевые ходы и секторально иссекают очаги заболевания.

Очаги актиномикоза мягких тканей туловища и конечностей стараются радикально удалить единым блоком в пределах визуально здоровых тканей.

Если актиномикоз развился на фоне воспаления эпителиально-копчиковой кисты или мочевого протока, то процесс распространяется на ягодицы, промежность, параректальную область и тазовую клетчатку. Когда радикально удалить очаг невозможно, ограничиваются частичным иссечением инфильтратов, а также иссечением или выскабливанием свищей. Из-за обширности раневой поверхности применяют кожную пластику, чаще всего — аутодермопластику расщеплённым кожным лоскутом и кожную пластику по Лимбергу.

Лечение экстрасфинктерного перианального актиномикоза с наличием прямокишечных свищей имеет свои особенности: патологические очаги радикально иссекают лигатурным методом, т. е. при помощи нити. Проведённую лигатуру подтягивают с интервалом в несколько дней по мере прорезывания ею тканей. В послеоперационном периоде контролируют функцию анального сфинктера.

При актиномикозе внутренних половых органов по показаниям проводят резекция матки и её придатков, субтотальное и тотальное удаление матки с трубами и другие виды вмешательства.

В послеоперационный период медикаментозное лечение продолжается. Проводят переливание крови и УЗ-физиопроцедуры, «тепловые» процедуры противопоказаны. Ежедневно делают перевязки с учётом фазы раневого процесса, борются с нагноением раны. Швы снимают на 8-10 день.

Прогноз. Профилактика

При своевременном и адекватном лечении актиномикоза прогноз, как правило, является благоприятным на ранних стадиях заболевания. Однако осложнения, вызванные тяжелой гнойной интоксикацией и озлокачествлением хронического процесса, могут привести к негативным последствиям, включая летальный исход.

Для профилактики актиномикоза необходимо придерживаться здорового образа жизни, поддерживать высокий уровень иммунитета, своевременно лечить хронические заболевания, особенно заболевания зубов, избегать травмирования, алкогольного и вредного употребления наркотиков.

Долгосрочное использование внутриматочных спиралей также не рекомендуется. Их необходимо менять каждые 5-10 лет в зависимости от типа.

Важным аспектом профилактики является санация полости рта, генитального региона и желудочно-кишечного тракта.

Список литературы

- Агаева Н.А. Актиномикозы, как хронические гранулематозные заболевания // Биомедицина. — 2018. — № 1. — С. 14-15.

- Бурова С.А. Актиномикоз (челюстно-лицевой и висцеральный) // Врач. — 2000. — № 4. — С. 7-9.

- Бурова С.А. Актиномикоз // Русский медицинский журнал. — 2002. — № 4. — С. 141-143.

- Бурова С.А. Актиномикоз женских половых органов // Лечащий врач. — 2004. — № 10. — С. 26-28.

- Бурова С.А. Грубокие микозы. Актиномикоз. // Клинико-морфологическая диагностика и принципы лечения кожных болезней. — 2006. — С. 483-488.

- Бурова С.А. Клиническая картина и консервативное лечение актиномикоза // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2006. — № 5. — С. 57-62.

- Бурова С.А. Применение актинолизата в клинической практике. Пособие для врачей. — М., 2009. — 58 с.

- Бурова С.А. Торакальный актиномикоз // Атмосфера. Пульмонология и аллергология. — 2012. — № 3. — С. 2-4.

- Бурова С.А. Принципиальные подходы к радикальному лечению актиномикоза и других гнойно-воспалительных заболеваний абдоминальной и параректальной локализаций // Успехи медицинской микологии. — 2017. — С. 244-245.

- Бурова С.А., Федюкина М.Ю., Эмирасланов Ф.Л., Яковлев А.Б. и другие. Актинолизат — эффективное иммуномодулирующее средство с противовоспалительным действием для лечения разнообразных форм гнойно-воспалительных бактериальных и грибковых заболеваний // Материалы научно-практической конференции «Импортозамещение, доступная медицинская помощь и равные возможности в дерматологии». — М., 2017. — С. 112-115.

- Бурова С.А. Среди грибов // Наука и жизнь. — 2017. — № 4. — С. 41-47.

- Минскер О.Б. Единая клиническая классификация актиномикоза / Проблемы глубоких микозов. — М, 1982. — С. 5-18.

- Минскер О.Б., Бурова С.А., Тартаковский Е.А., Бородин К.С. Актиномикоз печени // Хирургия. — 1988. — № 11. — С. 116-117.

- Мирзабалаева А.К. Актиномикоз половых органов у женщин // Проблемы медицинской микологии. — 2000. — Т. 2, № 2. — С. 11-16.

- Пат. RU 2402304 С1. Способ лечения актиномикоза слезоотводящих путей / Сидорова М.В., Белоглазов В.Г., Бурова С.А., Атькова Е.А. // Бюл. — 2012. — № 30. — 5 с.

- Чернеховская Н.Е., Бурова С.А., Поваляев А.В. Актиномикоз бронхов и легких // Пульмонология. — 2008. — № 3. — С. 107-109.

- Könöne E., Wade W.G. Actinomyces and related organisms in human infections // Clin Microbiol Rev. — 2015; 28 (2): 419-442.

- Lentino J.R. Actinomycosis // MSD Manual. — 2013.

- Sharma S., Valentino D.J. Actinomycosis // StatPearls. — 2019.

- Valour F., Senechal A., Dupieux C., Karsenty J., et al. Actinomycosis: etiology, clinical features, diagnosis, treatment, and management // Infect Drug Resist. — 2014; 7: 183-197.

Клинические проявления актиномикоза

Внутренние органы могут быть поражены анаэробными актиномицетами в результате операций, травм, ран или переохлаждения. Возможны такие проявления, как аппендицит, периапикальные абсцессы, желчные инфекции и другие патологии.

Наружные проявления актиномикоза могут включать различные дерматологические проявления, такие как гнойные трещины, гнойный гингивит и эпителиально-копчиковые гранулёмы. Также возможны поражения слюнных желёз, выраженные в образовании спирали, гнойных узлов и сиалоаденита.

Сопутствующие заболевания, такие как диабет, онкология, энтероколиты или парапроктит, могут усугубить состояние организма при актиномикозе. Поэтому важно своевременно обращаться к врачу для точной лабораторной диагностики и лечения этого опасного инфекционного заболевания.

Лабораторная диагностика актиномикоза

При исследовании на актиномикоз применяются различные методы, включая микроскопию мазков и культуральные исследования. Важно учитывать, что актиномикоз часто сопровождается другими инфекциями, что может затруднить процесс диагностики. Именно поэтому лабораторные исследования играют ключевую роль в выявлении этого заболевания.

При лабораторной диагностике актиномикоза обращают внимание на наличие грануломы — специфической структуры, характерной для этого заболевания. Также исследуют материалы, полученные при биопсии пораженных тканей или органов, и проводят анализ крови на наличие воспалительных процессов. Важно учитывать возможность осложнений, таких как сопутствующие гнойные инфекции, которые могут затруднить диагностику.

Точная лабораторная диагностика актиномикоза имеет решающее значение для назначения правильного лечения и предотвращения возможных осложнений данного заболевания. Поэтому необходимо внимательно следить за всеми изменениями в состоянии пациента и проводить все рекомендуемые лабораторные исследования для своевременного выявления актиномикоза.

Радиологическое исследование при актиномикозе

При радиологическом исследовании при актиномикозе важно учитывать разнообразные патологии, которые могут сопутствовать этому заболеванию. Среди них — различные воспалительные процессы внутренних органов (грудной молочной железы, кишечника, желчных протоков), повреждения костей (в том числе периапикальные кисты, трещины зубов), кисты (в том числе эпителиально-кишечные и внутриматочные), а также гнойные инфекции (аппендицит, геморроидальные узлы, парапроктит).

Также важно учитывать, что некоторые заболевания (например, гнойные инфекции, энтероколиты) могут способствовать развитию актиномикоза и усугубить его течение. Аномалии развития (например, спирали желез, слюнно-каменная болезнь) и предшествующие травмы (удаление зубов, онкология) также могут стать причинами усложнений в рамках данного заболевания.

Специалисты должны обращать особое внимание на признаки возможных осложнений и сопутствующих заболеваний при радиологическом исследовании актиномикоза, так как это поможет более точно определить характер и степень поражения органов, а также спланировать эффективное лечение и профилактику рецидивов.

Методы профилактики актиномикоза

Профилактика актиномикоза играет важную роль в предотвращении развития этого опасного заболевания. Она направлена на предотвращение возможных причин, способствующих появлению инфекции сбывшейся цитреики. Важно помнить об оптимальном состоянии органов и систем организма, чтобы обеспечить возможность своевременного выявления инфекции.

| 1. Избегайте хронических заболеваний | 1. Хронические заболевания могут ухудшить сопротивляемость организма к актиномикозу. |

| 2. Поддерживайте гигиену полости рта | 2. Профессиональная гигиена полости рта поможет избежать инфекций, таких как гингивит и другие заболевания зубов и десен. |

| 3. Проводите регулярные процедуры удаления камней из желез | 3. Камни в железах могут способствовать развитию гидраденита и других воспалительных заболеваний. |

| 4. Следите за состоянием желудочно-кишечного тракта | 4. Заболевания кишечника, такие как энтероколиты, могут ослабить иммунитет и сделать организм более уязвимым к инфекциям. |

| 5. Ведите активный образ жизни и правильно питайтесь | 5. Правильное питание и регулярные физические нагрузки помогут поддерживать здоровье и укреплять иммунитет. |

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Как называется хроническое гнойное незаразное заболевание, вызываемое актиномицетами?

Это заболевание называется актиномикозом.

Какие специфические изменения происходят в мягких и костных тканях при актиномикозе?

В мягких и костных тканях образуются специфические гранулёмы, абсцессы (гнойники) и свищевые ходы.

Какие предрасполагающие факторы могут способствовать развитию актиномикоза?

К предрасполагающим факторам развития актиномикоза относятся различные повреждения, от микротравм и ушибов до переломов, а также камни слюнных желёз.

Какие осложнения могут возникнуть при актиномикозе?

При актиномикозе в 70-80 % случаев могут присоединиться бактериальная инфекция, что может привести к нарушению работы поражённых органов, развитию анемии, интоксикации и амилоидозу внутренних органов.

Какие группы людей чаще всего страдают от актиномикоза?

Чаще всего от актиномикоза страдают мужчины в возрасте 20-60 лет, причём пик заболеваемости приходится на 40-50 лет.

Как называется гнойное незаразное заболевание, вызываемое актиномицетами?

Это заболевание называется актиномикоз.