Альвеолит (Алвеолит) — это прогрессирующее поражение альвеол, при котором нормальная лёгочная ткань заменяется фиброзной. Альвеолит может возникнуть как самостоятельное заболевание, так и в результате других патологий, таких как системные заболевания соединительной ткани, воспалительные процессы, заболевания печени и саркоидоз.

Альвеолит

Фиброзная (рубцовая) ткань не участвует в газообмене, поэтому чем больше её становится, тем менее эффективно работают легкие. В результате может развиться тяжёлая дыхательная недостаточность с выраженным одышкой и кашлем.

Альвеолит относится к интерстициальным заболеваниям, включающим более 100 патологий, влияющих на паренхиму лёгких. Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, высокотехнологичные методы исследования доступны не везде, и поэтому интерстициальные заболевания до сих пор представляют серьезную проблему для пульмонологов. Кроме того, альвеолит на ранней стадии может не проявлять себя. Это приводит к тому, что диагноз обычно ставят уже после появления фиброза и дыхательной недостаточности.

Распространенность альвеолита

Согласно данным исследований всех крупных пульмонологических центров России, распространенность данного заболевания составляет примерно 9-11 случаев на 100 тыс. человек . Большинство пациентов страдают от курения или курили ранее.

В последнее время количество выявленных случаев альвеолита увеличилось. Это объясняется, по крайней мере, частично распространением мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) легких, которая помогает обнаруживать болезнь ещё на ранней, бессимптомной стадии.

Причины развития альвеолита легких

Точные причины заболевания не установлены. Важную роль играет наследственная предрасположенность и последствия перенесенных инфекций и острых заболеваний, связанных с поражением легочной ткани.

Различные факторы могут способствовать развитию заболевания:

- длительное курение;

- воздействие аллергенов (пыль, плесень, грибки-актиномицеты, белковые и пищевые аллергены) и токсинов;

- применение некоторых медицинских препаратов (антибиотиков, цитостатиков, противоопухолевых и антимикотических средств);

- аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, аутоиммунный гепатит, ревматоидный артрит);

- вирусные заболевания (вирус Эпштейна — Барр, гепатит и аденовирус).

- проживание на загрязненной территории.

Риск развития фиброза легких увеличивается при рефлюксе (выбросе кислоты из желудка в пищевод).

При выявлении аналогичных признаков следует обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего организма!

Симптомы альвеолита легких

Особенность этой патологии заключается в том, что процесс поражения легких может протекать многие годы, оставаясь незаметным.

При альвеолите может возникнуть одышка во время физической активности, которая со временем становится ощутимой уже при выполнении повседневных дел (например, при одевании, умывании). Постепенно одышка переходит в постоянное состояние, даже в покое.

У некоторых пациентов появляется сухой приступообразный кашель.

Иногда заболевание сопровождается изменениями на кончиках пальцев, такими как толстеющие фаланги (симптом «барабанных палочек») или искривленные ногти (симптом «часовые стёкла»).

Синдром ‘барабанных палочек’ [30]

Иногда появляются неспецифические признаки: боль в груди и мышцах, усталость, учащенное сердцебиение.

Патогенез альвеолита легких

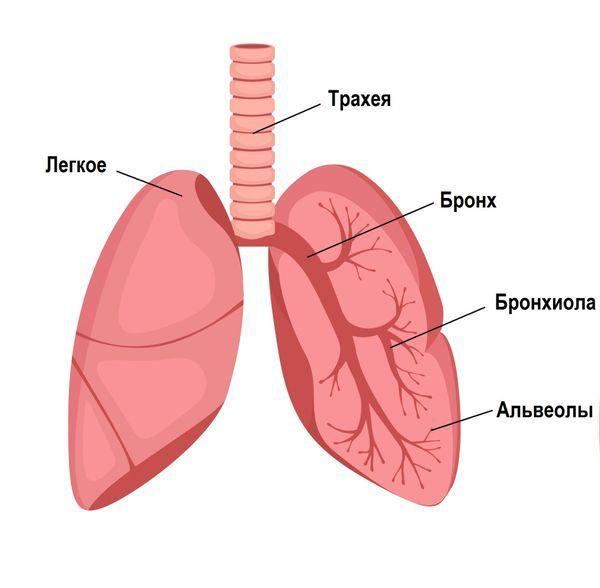

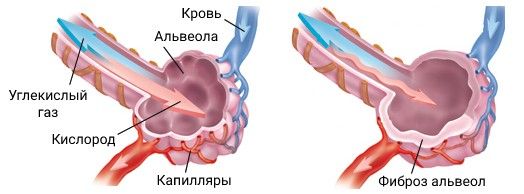

Здоровые лёгкие формируются из бронхов, бронхиол и альвеол — маленьких пузырьков с тонкими стенками — и прилегающих к ним сосудов. Альвеолы отвечают за обмен газами — обогащение крови кислородом и выведение углекислого газа. Поддержание крови кислородом — это гарантия нормального функционирования всех тканей и органов.

Структура лёгкого

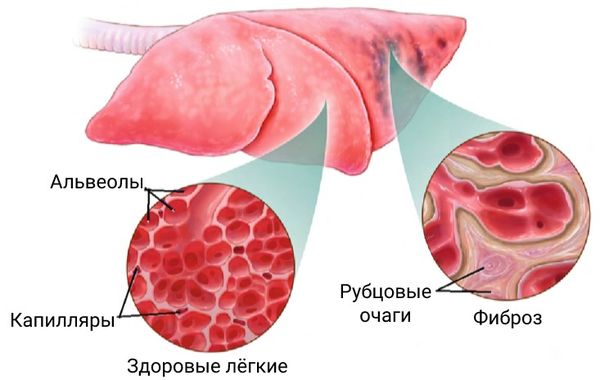

Воздействие раздражающих и аллергических веществ на стенку лёгочных сосудов приводит к развитию воспаления лёгких (пневмонии). На пораженном участке может образоваться фиброз (постинфекционный пневмофиброз), который со временем вытесняет здоровую ткань.

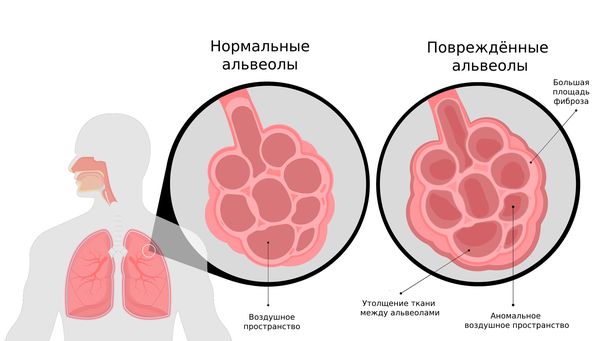

При альвеолите процесс восстановления лёгочной ткани нарушается: к месту повреждения приходит большое количество фибробластов (клеток, создающих фиброзную ткань). Усиленная активность фибробластов и нарушение апоптоза (программированного уничтожения, «самоубийства» поврежденных клеток) приводит к излишнему фиброзу: на месте нормальных альвеолов образуются зоны грубой соединительной ткани (рубцовые области).

Фиброз

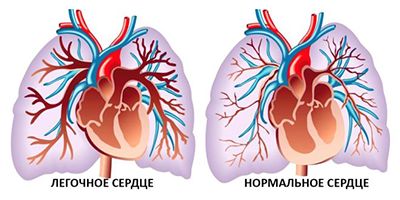

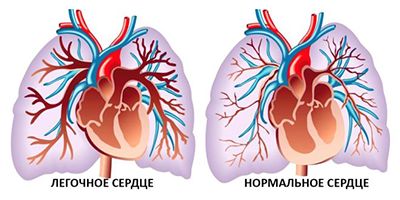

Газообменное процесс нарушается, и организм начинает страдать от недостатка кислорода, что со временем причиняет серьезный вред сердечно-сосудистой системе и головному мозгу, после чего развивается лёгочная гипертензия (повышение давления в лёгочной артерии).

Во время заболевания стенки альвеол зарастают фиброзной тканью и не пропускают воздух к капиллярам. Одышка возникает, когда поражение затрагивает более 50 % лёгочной ткани.

Нарушение газообмена при фиброзе

Классификация и стадии развития альвеолита легких

Нет общепринятой классификации интерстициальных болезней лёгких. Врачи разделяют болезни по причинам:

- Альвеолиты с установленной причиной:

- токсический альвеолит;

- экзогенный аллергический альвеолит (например, «лёгкое птицевода», «лёгкое фермера»);

- Альвеолиты с неизвестной причиной:

- фиброзирующий альвеолит — лёгочный фиброз;

- десквамативная интерстициальная пневмония;

- лимфоидная интерстициальная пневмония;

- облитерирующий бронхиолит.

- Альвеолит на фоне хронических заболеваний:

- цирроз печени;

- системная красная волчанка;

- саркоидоз;

- радиационный альвеолит;

- посттрансплантационный альвеолит;

- ВИЧ-инфекция.

- Острая форма — симптомы появляются через 4–12 часов после контакта с аллергеном;

- Подострая форма — развивается от недели до 4 месяцев после воздействия токсина;

- Хроническая форма — симптомы могут появиться спустя 5 лет.

Токсический альвеолит

Токсичные вещества разрушают капилляры, вызывая кислородное голодание, стимулирующее образование фиброза.

Различают разные формы токсического альвеолита:

Экзогенный аллергический альвеолит

Осложнения альвеолита легких

При воспалении алвеол развиваются следующие осложнения:

- нарушение дыхания — постоянная необходимость в кислороде (пациенты вынуждены использовать кислородный аппарат не менее 16 часов в сутки);

- сердечная недостаточность — образуется из-за поражения сосудов в малом круге кровообращения, развивается лёгочная гипертензия, которая проявляется болями в грудной клетке, одышкой и потерей сознания;

- рак лёгких — пациенты жалуются на отхождение крови из лёгких, значительную слабость и уменьшение веса.

Лёгочное сердце

Обследование воспаления алвеол легких

На приёме врач узнает:

- когда начались проблемы с дыханием;

- как долго пациент курил;

- были ли случаи болезни лёгких в семье;

- был ли контакт с опасными веществами на работе.

После сбора анамнеза врач осматривает пальцы и ногти пациента, затем прослушивает лёгкие и проверяет уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

Дополнительные методы диагностики

Основными методами обследования являются:

- Магнитно-резонансная томография грудной клетки — высокоточный метод диагностики, который показывает характер воспаления лёгких и степень распространения процесса. Он также помогает исключить другие заболевания. Характерным признаком альвеолита является «сотовое лёгкое», когда структура ткани в нижних частях лёгких напоминает пчелиные соты.

- Исследование объёма лёгких с помощью спирометрии и бронхолитика (препарата, устраняющего сокращение бронхов) — измеряет объём лёгких, скорость выдоха и объём вдоха за секунду. Это помогает исключить обструктивные заболевания, такие как ХОБЛ и астма. Для всех форм альвеолита характерно снижение объёма лёгких.

- Исследование диффузионной способности лёгких (DLCO) — показывает способность лёгких переносить кислород из альвеол в кровь. При альвеолите эта способность снижается, что приводит к нарушению дыхания. В норме показатель DLCO должен быть не ниже 80 %.

Спирометрия

Ранее для диагностики альвеолита хирург брал биопсию лёгкого и отправлял на гистологическое исследование, однако, согласно последним рекомендациям, этот метод диагностики является опасным и может серьёзно ухудшить самочувствие пациента. Биопсию применяют при острой форме болезни, если она не повлияет на функционирование лёгких. Её также используют для дифференциации лимфоидной интерстициальной пневмонии от лимфомы и лимфогранулематоза.

Для выявления аллергена проводят разнообразные тесты:

- прик-тест для определения эпидермальной аллергии (аллергены различных животных и птиц);

- внутрикожную пробу при аллергии на грибы;

- патч-тест при аллергии к некоторым химическим веществам (например, моющим средствам).

Рентгенография грудной клетки и флюорография считаются не очень информативными методами диагностики при альвеолите. Их используют только для скрининга — первичного обследования для людей из группы риска.

При предположении о идиопатическом фиброзе лёгких часто проводят совещание пульмонологов, рентгенологов и морфологов. Основываясь на данных, полученных в ходе обследования, они принимают коллегиальное решение о диагнозе пациента.

Дифференциальная диагностика

Подобные симптомы воспаления алвеолита могут наблюдаться и при других заболеваниях лёгких, обычно отличие заключается в характере и прогрессировании клинических проявлений. Однако продолжительное течение на фоне лечения (более 6 лет), особенно при волнообразном ходе, заставляет врача продолжать поиск причины болезни.

Один из ключевых дифференциально-диагностических признаков — поражение дыхательной системы (поиск внелёгочного поражения).

Обычно люди с альвеолитом (в 70–80 % случаев) бывшие или настоящие курильщики, у 30 % болезнь сопровождается эмфиземой лёгких. В основном это мужчины, ранее интенсивно курившие и имеющие повышенную потребность в кислороде.

У пациентов с альвеолитом увеличивается риск развития рака лёгких почти в 5 раз: его обнаруживают у 3–22 % пациентов с альвеолитом, предполагаемая заболеваемость — 11 случаев на 100 тыс. человек в год.

Не редко у пациентов с поражением лёгких обнаруживают заболевания соединительной ткани. В этом случае пациенты жалуются на боли в суставах, поражение кожи и слизистых оболочек. При таких симптомах рекомендуется консультация ревматолога и лабораторное исследование.

Для исключения туберкулёза и опухолевого поражения проводят анализ на туберкулёзные микробы и опухолевые клетки.

Лечение альвеолита легких

Исцеление альвеолита – это сложная задача. Эта болезнь постоянно прогрессирует, поэтому лечение направлено на замедление этого процесса. При обострениях тактика терапии изменяется.

Свидетельство о эффективности терапии включает в себя:

- снижение симптомов;

- улучшение данных от МСКТ;

- повышение уровня кислорода в крови;

- лучшую переносимость физических нагрузок;

- увеличение жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ);

- улучшение диффузионной способности лёгких.

Достоверный вывод о восстановлении работы лёгких можно сделать только через 3 месяца после начала лечения.

Методы консервативного лечения

При лёгком течении острой формы болезнь иногда проходит сама по себе после устранения раздражающего фактора, поэтому дополнительное лечение не требуется.

В настоящее время пациентам с признаками фиброза и «сотовыми лёгкими» обычно назначают препараты, которые предотвращают рост ткани и развитие фиброза (антипролиферативные и антифибротические средства). Если точная причина альвеолита не выявлена, препараты принимают в течение всей жизни.

Среди антифибротических препаратов наиболее известны Нинтеданиб и Пирфенидон. Нинтеданиб уменьшает одышку, улучшает переносимость физических нагрузок, повышает и стабилизирует диффузионную способность лёгких. Он также замедляет прогрессирование болезни на основании данных КТ и не ухудшает биохимические анализы крови и периферической крови.

При субакутной и хронической формах, а также при обострениях применяют гормональную терапию. Дозировку и частоту приема лекарств определяют в зависимости от тяжести и выраженности обострения. Обычно пациентам назначают 1–1,5 мг Преднизолона на кг веса в день. Препарат принимают в течение нескольких недель с последующим постепенным снижением дозы. При неэффективности могут назначить Циклофосфамид, иногда в сочетании с Преднизолоном. Важно следить за уровнем лейкоцитов в общем анализе крови – их количество не должно снизиться менее 1500 на 1 мкл.

Гормональную терапию также рекомендуют при токсическом альвеолите. Если у пациента есть кашель, его сочетают с Ацетилцистеином и ингаляциями бронходилатирующих препаратов через небулайзер.

Небулайзер

Хирургическое лечение

Несмотря на разработку эффективных антифибротических препаратов, единственным спасением для пациентов с хронической формой альвеолита остается трансплантация лёгких.

После операции пациенты находятся под наблюдением врачей: изначально раз в неделю, затем каждые две недели, через месяц – каждый месяц в течение года. Также важно избегать переохлаждения и контакта с инфекционными больными. При повышении температуры, одышке и кашле у прооперированного пациента требуется срочная консультация врача.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при альвеолите напрямую зависит от причины заболевания. Если устранить аллерген и провести адекватное лечение аллергического альвеолита, то шансы на пополнее выздоровление велики.

При ЛИП прогноз обнадеживающий: в 50–60 % случаев болезнь не возвращается в течение 5 лет и дольше. Гормональная терапия помогает улучшить состояние пациента и его стабилизировать.

Если развивается фиброз и отсутствует специфическое лечение, то продолжительность жизни пациента не превышает 5 лет.

Среди факторов, указывающих на худший прогноз, можно выделить пожилой возраст, мужской пол, пониженную диффузионную способность и жизненную ёмкость лёгких (менее 40 %).

Острое ухудшение может быть вызвано инфекцией лёгких, тромбоэмболией лёгочной артерии и сердечной недостаточностью, которые могут иметь серьёзные последствия, включая смерть.

Профилактика альвеолита лёгких

Для предотвращения заболевания, необходимо бросить курить и минимизировать воздействие вредных факторов на работе.

Для своевременной диагностики поражений лёгких, важно проходить компьютерную томографию пациентам:

- с хроническим бронхитом;

- системными заболеваниями соединительной ткани;

- ревматоидным артритом;

- семейным анамнезом онкологических заболеваний.

Этот осмотр проводят раз в год или при появлении одышки.

Для профилактики фиброза могут назначаться препараты на основе Ацетилцистеина.

Список литературы

- Исследования С. Н. Авдеева о разнообразных формах проявления идиопатического фиброза легких: фенотипы и сопутствующие состояния // Журнал «Практическая пульмонология». — 2016. — № 2. — С. 37–46.

- О работе А. Л. Черняева и М. В. Самсоновой с изучением диффузного альвеолярного повреждения: причины, механизм и патологическая анатомия // Журнал «Пульмонология». — 2005. — № 4. — С. 65–69.

- Исследование К. Хамады и др. о значении давления в легочной артерии и диффузионной способности легких в прогнозировании идиопатического фиброза легких // Журнал «Chest». — 2007. — № 3. — Р. 650–656. ссылка

- Рекомендации по диагностике и лечению идиопатического фиброза легких. Федеральные клинические рекомендации // Журнал «Пульмонология». — 2016. — № 4. — С. 399–420.

- Многоцентровое исследование о согласии мультиспециальной команды по диагнозу диффузных заболеваний паренхимы легких: исследование в рамках наблюдения // Журнал «Lancet Respir. Med.». — 2016. — № 7. — P. 557–565. ссылка

- Работа К. Баумгартнера и др. о курении как факторе риска для идиопатического фиброза легких // Журнал «Am J Respir Crit Care Med». — 1997. — № 1. — Р. 242–248. ссылка

- Исследование К. Райерсона и др. о клинических особенностях и результатом при образовании легочного фиброза и эмфиземы у пациентов с идиопатическим фиброзом легких // Журнал «Chest». — 2013. — № 1. — Р. 234–240. ссылка

- Работа К. Курашима и др. об эмфиземе и ее влиянии на функции легких и выживаемость у пациентов с идиопатическим фиброзом легких // Журнал «Respirology». — 2010. — № 5. — Р. 843–848. ссылка

- Исследование Р. Хаббарда и др. о взаимосвязи рака легких и криптогенного фиброзного альвеолита. Когортное исследование на основе популяционного подхода // Журнал «Am J Respir Crit Care Med». — 2000. — № 1. — Р. 5–8. ссылка

- Исследование Ч. Парка и др. о раке легких у пациентов с идиопатическим фиброзом легких // Журнал «Eur Respir J». — 2001. — № 6. — Р. 1216–1219. ссылка

- Исследование И. Ле Женна и др. о встречаемости рака у пациентов с идиопатическим фиброзом легких и саркоидозом в Великобритании // Журнал «Respir Med». — 2007. — № 12. — Р. 2534–2540. ссылка

- Исследование Й. Озава и др. о кумулятивной частоте рака легких и факторах, прогностически важных для ипф // Журнал «Respirology». — 2009. — № 5. — Р. 723–728. ссылка

- Исследование Х. Мацушита и др. о раке легких, ассоциированном с типичным интерстициальным пневмонией // Журнал «Pathol Int». — 1995. — № 12. — Р. 925–932. ссылка

- Обзор П. Спаньоло, А. У. Уэллса, Х. Р. Колларда о фармакологическом лечении идиопатического фиброза легких: обновление // Журнал «Drug Discovery Today». — 2015. — № 5. — Р. 514–524. ссылка

- Работа Д. Ламаса и Д. Дж. Ледерера о трансплантации легких при идиопатическом фиброзе легких // Книга «Идиопатический фиброз легких». — 2014. — Р. 363–377.

- Книга «Заболевания органов дыхания» / под ред. М. М. Ильковича. — СПб, 1998. — С. 109–318.

- Работа Е. И. Шмелева о дифференциальной диагностике интерстициальных заболеваний легких // Журнал «Consilium medicum». — 2003. — № 4. — С. 176–181.

- Книга Е. А. Когана, Б. М. Корнева, Е. Н. Поповой и др. о интерстициальных заболеваниях легких: практическое руководство. — М.: Литт…

- Работа Дж. П. Джеймса и др. о пневмокониозе у металлургов и его связи с Mycobacterium avium // Журнал «Thorax». — 2017. — № 2. — Р. 151–156. ссылка

- Исследование М. М. Ильковича и др. о профессиональных аллергических альвеолитах // Книга «Профессиональные заболевания органов дыхания». — M.: ГЕОТАР-Медиа, 2015. — С. 506–529.

- Книга «Диссеминированные заболевания легких» / под ред. М. М. Ильковича. — М.: ГЕОТАР-Медиа, 2011. — 480 с.

- Исследование С. И. Ча и Б. Феслер о лимфоидном интерстициальном пневмоните: клинические особенности, ассоциации и прогноз // Журнал «Eur Respir J». — 2006. — № 2. — P. 364–369. ссылка

- Воркшоп Н. Ф. ЛаРуссо и др. по первичному склерозирующему холангиту: итоги // Журнал «Hepatology». — 2006. — № 3. — Р. 746–764. ссылка

- Статья В. К. Гаврисюка о диагностике и принципах терапии фиброзирующих альвеолитов // Журнал «Клиническая иммунология, аллергология и инфекции». — 2011. — № 3. — С. 5–12.

- Статья Е. В. Бойцовой, М. А. Беляшовой, Д. Ю. Овсянникова о современных представлениях об интерстициальных заболеваниях легких у детей // Журнал «Вестник РАМН». — 2015. — № 2. — С. 227–236.

- Исследование М. Васаковой и др. о гиперчувствительной пневмоните: аспекты диагностики и лечения // Журнал «AJRCCM». — 2017. — № 6. — Р. 680–689. ссылка

- Статья Е. П. Тереховой о экзогенных аллергических альвеолитах: современные подходы к диагностике и терапии // Журнал «Эффективная фармакотерапия. Пульмонология и оториноларингология». — 2013. — № 3. — С. 40–55.

- Исследование Дж. х. Рю и др. о дескамативной интерстициальной пневмонии и интерстициальном заболевании легких, ассоциированном с респираторным бронхиолитом // Журнал «Chest». — 2005. — № 1. — Р. 178–184. Реабилитация после альвеолита легких

После успешного лечения альвеолита легких очень важно провести полноценную реабилитацию организма. После борьбы с воспалительным процессом в легких необходимо восстановить здоровье и укрепить иммунную систему. Это поможет предотвратить возможные рецидивы заболевания и вернуть пациенту полноценный образ жизни.

Загрязненная территория – (заброс вредных веществ, пыли, аллергенов) Повышенный риск – (воздействие на организм токсинов, аллергенов, инфекций) Прием аутоиммунных препаратов – (цитостатики, антибиотики) Воздействие различных аллергенов – (растения, животные, пыль, плесень) Восстановление после альвеолита легких включает в себя комплексный подход, включающий физиотерапию, регулярные медицинские осмотры, соблюдение специальной диеты и умеренную физическую активность. Также важно избегать контакта с возможными аллергенами, токсинами и инфекциями, чтобы не навредить ослабленному организму.

Новые методики лечения альвеолита легких

В данном разделе рассматриваются современные подходы к лечению альвеолита легких. Это заболевание является серьезным и опасным состоянием, которое требует комплексного и эффективного вмешательства.

Повышается риск развития альвеолита легких из-за различных факторов, таких как воздействие аллергенов, вирусные инфекции (например, гепатит, Эпштейн-Барр, аденовирус), аутоиммунные заболевания (например, ревматоидный артрит), контакт с токсинами (например, средства противоопухолевой терапии, цитостатики), а также осложнения при приёме антибиотиков и других лекарственных препаратов.

Для эффективного лечения альвеолита легких важно применение новейших методик, которые основаны на борьбе с возможными причинами и факторами развития заболевания. Это включает в себя использование антибиотиков, антивирусных и противогрибковых средств, а также цитостатиков в случае аутоиммунных заболеваний и аллергических реакций.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Чем характеризуется альвеолит?

Альвеолит характеризуется прогрессирующим поражением альвеол, при котором нормальная легочная ткань замещается на фиброзную. Это приводит к тяжелой дыхательной недостаточности с выраженной одышкой и кашлем.

Какие болезни могут спровоцировать развитие альвеолита?

Альвеолит может быть как самостоятельной болезнью, так и следствием других заболеваний, например системных болезней соединительной ткани, воспалительных заболеваний, болезни печени и саркоидоза.

Какова распространенность альвеолита в России?

Согласно исследованиям с опросом всех крупных пульмонологических центров России, распространенность альвеолита составляет около 9–11 случаев на 100 тыс. населения. Большинство заболевших курят или курили ранее.

Что способствует увеличению выявляемости альвеолита в последние годы?

Выявляемость альвеолита увеличилась в последние годы благодаря распространению мультиспиральной компьютерной томографии легких, которая позволяет выявлять болезнь на начальной, бессимптомной стадии.

Какие факторы могут способствовать развитию альвеолита легких?

Развитию альвеолита легких могут способствовать разные факторы, включая длительное курение, прием некоторых медицинских препаратов, аутоиммунные поражения, воздействие аллергенов и токсинов, вирусные заболевания, проживание на загрязненной территории и другие.