Артериовенозная аномалия (АВА) — патология сосудов, при которой маленькие вены и артерии переплетаются, образуя «сосудистый комок». Это заболевание происходит из-за неправильного развития сосудов из-за врожденных дефектов или травмы.

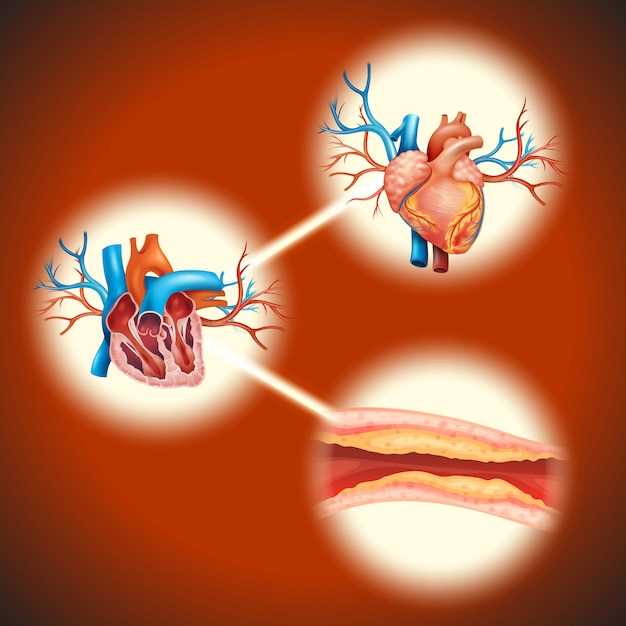

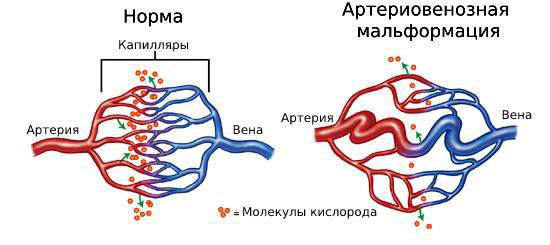

Строение нормальных сосудов и артериовенозной аномалии

АВА состоит из трех основных компонентов: питающие артерии, очаг (или нидус) и дренажные вены. Особенность этой врожденной патологии в том, что в ней отсутствуют капилляры, которые обычно соединяют артерии с венами. В капиллярах кровь циркулирует медленнее, чем в более крупных сосудах, и имеют тонкие стенки. Благодаря этим особенностям капилляры обеспечивают обмен веществ между кровью и тканями организма.

Обмен веществ в норме и при артериовенозной аномалии

Такие синонимы как артериовенозная дисплазия и артериовенозный шунт упоминаются при обсуждении этого заболевания.

АВА может распространяться как в кружении общего кровообращения, так и в легочном круге. Артериовенозные аномалии могут возникать в любых тканях и органах. Чаще всего их обнаруживают в головном и спинном мозге. Опасные осложнения могут включать внутричерепные кровоизлияния и инсульты. Последствия могут включать головные боли, судороги, параличи, утрату сознания, даже смерть. На коже это может проявиться в форме кровотечения при малейших повреждениях. В глазах это может привести к потере зрения.

Распространенность. Существует статистика, что зараженность АВА составляет 0,1 % населения, однако это ненадежные данные, так как часто случаи проходят бессимптомно. Например, аномалии в спинном мозге обычно обнаруживаются только в момент появления первых симптомов, что происходит в возрастном промежутке от 18 до 45 лет.

АВА подвергает одинаково и мужчин, и женщин, и является одной из основных причин внутричерепных кровоизлияний у людей моложе 35 лет. Примерно 10-20 % всех патологий сосудов кровеносной и лимфатической систем составляют АВА.

Причины АВА до конца неизвестны. Большинство случаев являются врожденными, но существуют и формы, вызванные травмой. Врожденные аномалии могут быть независимыми или быть связанными с наследственными заболеваниями. Генетические мутации могут послужить причиной врожденной АВА: наследственные геморрагические телеангиэктазии, синдромы множественных гамартом, Паркса — Вебера, Кобба и Бонне — Дешама — Бланка.

Если вы заметили признаки сопоставимые с симптомами, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не пользуйтесь самолечением, так как это опасно для вашего здоровья!

Признаки артериовенозной мальформации

Признаки болезни разнообразны и зависят от того, где находится АВМ. Заболевание может протекать без симптомов или вызывать серьезные проблемы, связанные с сердечной недостаточностью.

Симптомы при АВМ могут включать:

- болевой синдром;

- невропатию: жгучие боли, ощущение ползания мурашек в верхних или нижних конечностях;

- изменения в коже: покраснение, разрастание тканей, язвы и другое;

- ощущение пульсации над АВМ;

- инфекции;

- артериальные кровотечения;

- необычные шумы во время прослушивания;

- нарушения кровообращения в основных артериях и венах.

Проявления болезни и её развитие зависят от расположения АВМ и от того, какие ткани (или органы) затронуты. На ранних стадиях чаще всего можно заметить только незначительное изменение температуры кожи, но со временем уже поражаются мягкие ткани и кости.

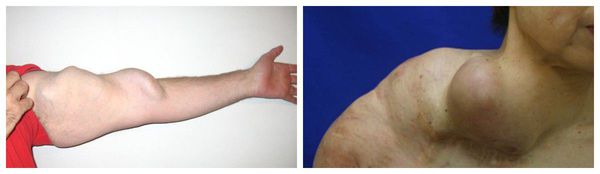

Пациент может сам заметить наличие АВМ, так как она проявляется пульсацией в месте, где быть её не должно, особенно в мягких тканях. Также возможно отечность конечности. Постепенно артерии и вены расширяются, вызывая увеличение окружающих тканей (гипертрофию).

Гипертрофия тканей при артериовенозных мальформациях, возникающая за счёт увеличения диаметра сосудов

Кровотечение в области АВМ может быть признаком скрытой АВМ. Это часто наблюдается при возникновении мальформации в центральной нервной системе или при поражениях, вызывающих язвы на коже или слизистых оболочках.

Если задеты конечности, могут возникнуть гипертрофия мягких тканей и костных структур. Увеличение мягких тканей чаще всего затрагивает мышцы и подкожную жировую клетчатку. АВМ, поражающие кости, могут вызывать боль или избыточный рост костей, который часто проявляется в детстве. Это приводит к неравномерной длине ног и изменению походки из-за перекоса таза.

Признаки АВМ на коже

Первыми признаками обычно являются изменения на коже: расширенные сосуды, красные пятна, бледные пятна в центре цианотических (синюшных, багровых) кругов, темно-фиолетовые пятна. Также могут появиться розовые выпуклости с выраженными границами, повышенной температурой и пульсацией. Характерно расположение — центр лица, полость рта и конечности.

Симптомы артериовенозных мальформаций на коже

Признаки АВМ в спинном и головном мозге

Под давлением постоянно повышенного кровяного давления вены могут разорваться. Признаки АВМ в спинном и головном мозге могут различаться в зависимости от наличия разрыва мальформации.

Если мальформация не разорвалась, сосудистые АВМ в спинном мозге могут привести к нарушениям движений в руках и ногах. Они могут также имитировать другие болезни, такие как опухоли спинного мозга, радикулопатия (например, при сдавливании корешка спинного мозга грыжей диска), рассеянный склероз, воспаление паутинной оболочки спинного мозга. Точные симптомы будут зависеть от уровня, где находится АВМ в спинном мозге.

При разрыве мальформации симптомы возникают резко из-за попадания крови в спинной канал:

- Боль вдоль позвоночника.

- Менингеальные признаки:

- неподвижность затылочных мышц — трудности с наклонением головы и приведением подбородка к груди;

- симптом Кернига — трудности с разгибанием ноги после сгибания в тазобедренном и коленном суставах;

- симптом Брудзинского — сгибание ног при сгибании головы или надавливании на область лобка.

- Головная боль и потеря сознания.

При АВМ головного мозга без разрыва могут возникнуть головная боль, проблемы с зрением, головокружение, судороги и потеря сознания. Иногда заболевание протекает без симптомов. При разрыве АВМ головного мозга возникает кровоизлияние в мозг (геморрагический инсульт).

Признаки АВМ у детей

У новорожденных детей АВМ могут проявиться красными пятнами с болью и повышенной температурой пораженного участка.

У младенцев из-за увеличения объема крови в сердечных полостях расширяются вены в головном мозге, крупные артерии плечевого пояса, органов брюшной полости, мышц таза, ягодиц.

При наличии АВМ в легких у новорожденных может закрываться излишне расширенные сосуды, что может привести к нарушению кровообращения мозга. Наличие АВМ в головном мозге может вызывать инсульт с образованием жидкости в самом мозге.

Сосудистые мальформации у детей

Патогенез артериовенозной мальформации

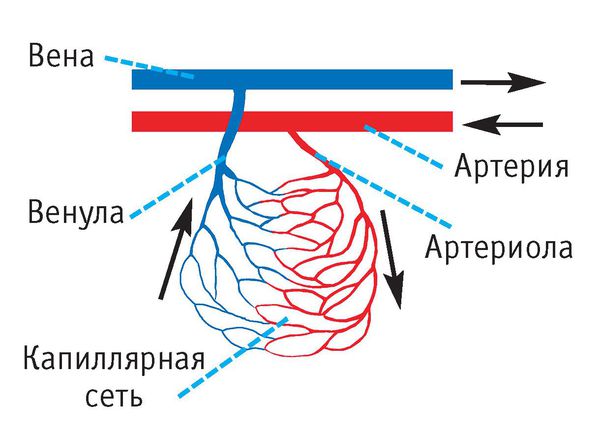

Нормальный путь крови от сердца начинается с артерий и их разветвлений (артериол), после чего происходит переливание в систему капилляров для газообмена и обмена питательными веществами. После этого кровь возвращается к сердцу через мелкие и большие вены.

Строение капиллярного русла (схематично)

Патогенез артериовенозных мальформаций пока не до конца изучен. Врожденные артериовенозные мальформации могут быть вызваны генетическими мутациями. При наличии наследственной геморрагической телеангиэктазии АВМ обычно связаны с мутациями генов, регулирующих стабильность сосудов и предотвращающих аномальное развитие артерий и вен: таких как гены эндоглина, ACVRL1 и SMAD4. Если эти гены теряют свою функцию, то в зоне влияния кровеносной системы происходит прямой сброс артериальной крови в вены, что приводит к отсутствию формирования капиллярной сети. Это вызывает увеличение диаметра межвенозной ткани, которая оплетает артерии, образуя «сосудистый клубок».

Имеются данные, что телеангиэктазии и АВМ кожи развиваются только в результате травмы. Они обычно появляются там, где ткани подвержены повреждениям, например, на височно-лобной области головы. Было описано два механизма формирования травматических АВМ на коже головы. По первому механизму патологическое сообщение между артерией и веной образуется при одновременном повреждении артерии и прилегающей вены. Второй механизм начинается с повреждения мелких кровеносных сосудов, находящихся в стенке артерии, которые затем образуют многочисленные каналы между артерией и веной.

В норме давление в артериях высокое, а в венозном русле — низкое, но при АВМ баланс нарушается из-за отсутствия капиллярной сети, кровь быстро переходит из артерий в вены. Это приводит к уменьшению кровотока через клетки тканей и, одновременно, к повышению давления в венозной системе.

В ответ на нарушение скорости артериального и венозного кровотока возникают разнообразные компенсаторные изменения внутри самого «сосудистого клубка», в зависимости от местоположения и объема аномального сброса крови из артериальной системы в венозную.

- периферические изменения — нарушение артериального кровотока в конечностях или увеличение давления в венозной системе;

- центральные изменения — нарушения работы сердца;

- местные изменения — структурные повреждения сосудов, дренирующих АВМ.

Период стабильный (компенсация)

Для поддержания нормального кровотока в артериях увеличивается сердечный выброс — объем крови, который сердце перекачивает за единицу времени. Благодаря этому не возникает дефицита кровоснабжения в периферических тканях. Однако из-за увеличенного сердечного выброса венозная система перегружается, что приводит к увеличению объема циркулирующей крови.

Сначала перегрузка венозной системы компенсируется лимфатической системой, так как они тесно взаимосвязаны. В результате возникает отек ткани в области АВМ. Однако ресурсы лимфатической системы ограничены.

Период нарушения (декомпенсация)

С уменьшением объема артериальной крови ниже уровня АВМ возникает тканевая ишемия. Вокруг АВМ цвет кожи меняется на синюшный или черный, возникают боль и отек, может выделяться лимфа. Венозные клапаны нарушаются, образуется обратный поток крови, что ухудшает венозный кровоток из периферии. Это приводит к усилению проявлений АВМ, стимулирует развитие новых аномалий и венозной недостаточности.

Классификация и стадии развития артериовенозной мальформации

Современные системы классификации позволяют выбрать стратегию лечения и диагностики больных. В сосудистой хирургии применяется классификационный подход, который включает классификацию ангиодисплазий от В. Н. Дана (1989 год), классификацию ISSVA и классификацию артериовенозных мальформаций Schöbinger.

В России используется классификация ангиодисплазий В. Н. Дана (1989 год), в рамках которой выделяются артериальная форма, венозная форма с поражением глубоких, поверхностных и органных вен, артериовенозная форма и лимфоангиоматоз. Артериовенозную форму можно разделить на несколько типов:

- Артериовенозные свищи;

- макрофистулезная форма;

- микрофистулезная форма;

- В сочетании с кавернозным ангиоматозом.

- Экстратрункулярная (нестволовая) форма — формирование артериовенозного ангиоматоза (рост тканей сосудов разного диаметра);

- Диффузная (инфильтративная) — проникает во все слои кожи или органа. Такая АВМ находится глубоко под фасцией (тканевой оболочкой, покрывающей органы) с широким поражением мышц, сухожилий и костей;

- Ограниченная (локализованная);

- Трункулярная (стволовая) — аномальные прямые артериовенозные соединения (патологические связи между артерией и веной);

- Глубокие артериовенозные соединения;

- Поверхностные артериовенозные соединения.

- Артериальные мальформации;

- Артериовенозные мальформации;

- Артериовенозная фистула (патологическое соединение артерии с веной).

- Капиллярные мальформации: винные пятна, телеангиэктазия (постоянное расширение мелких сосудов кожи), ангиокератома (доброкачественные сосудистые новообразования на коже);

- Венозные мальформации;

- Лимфатические мальформации;

- Смешанные сосудистые мальформации.

- Стадия I — покой. Побледнение кожи, гипертермия (повышение температуры), артериовенозное шунтирование (патологическое соединение артерии и вены) при допплеровском исследовании. АВМ может маскироваться под капиллярной мальформацией или гемангиомой на стадии регресса;

- Стадия II — экспансия. К признакам первой стадии добавляется увеличение сосудов в размерах, дрожание верхних или нижних конечностей, усиленная пульсация, расширение и извитость вен;

- Стадия III — деструкция. Помимо симптомов второй стадии, в области АВМ появляются трофические расстройства (язвы) и кровотечения. Возможно расплавление костной ткани;

- Стадия IV — декомпенсация. Признаки второй стадии + проявления сердечной недостаточности с увеличением сердечного выброса и утолщением левого желудочка.

Субклассификация основана на эмбриологической стадии и масштабе поражения:

Классификация ISSVA выделяет быстро и медленно протекающие сосудистые мальформации:

Быстро протекающие (с преобладанием артериального кровотока с высокой скоростью):

Медленно протекающие:

Из классификации видно, что АВМ — быстро протекающая мальформация.

Классификация артериовенозных мальформаций Schöbinger:

Осложнения артериовенозной мальформации

Артериовенозные дефекты могут вызвать различные проблемы:

- Кровотечения.

- Обширные трофические язвы.

- Недостаток крови в конечностях, что приводит к ишемии и, в конечном итоге, к гангрене и ампутации.

- Варикозное расширение вен.

- Нарушения работы сердца: перегрузка правых отделов сердца, одышка, отёк лёгких, высокое артериальное давление.

- Расширение полостей сердца.

Гангрена конечностей

Диагностика артериовенозной патологии

Для установления диагноза «артериальная мальформация» используются клинические (осмотр, история болезни, физикальные методы) и инструментальные (УЗИ и МРТ) методы исследования.

Клинические методы

При осмотре АВМ можно обнаружить пульсацию, гипергидроз (повышенную потливость), гипертрихоз (избыточный рост волос), повышение температуры над пораженной зоной, гиперпигментацию кожи. Особенно характерна триада клинических признаков: сосудистый невус, варикозные вены и опухолевидное образование. Важно узнать о наличии травм и кровотечений в анамнезе.

Инструментальные методы

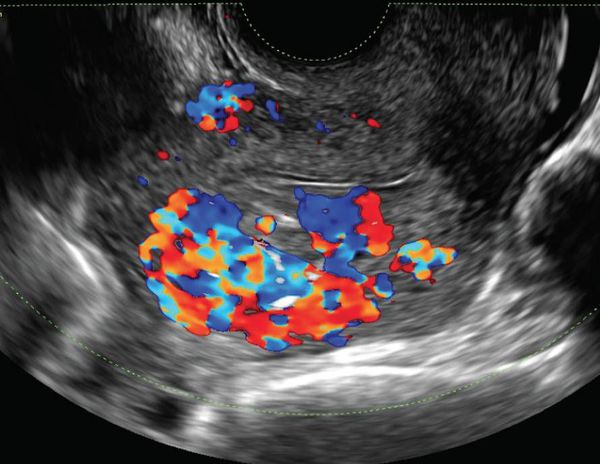

Ультразвуковые методы — первичная диагностика.

УЗДГ помогает оценить скорость кровотока и различить сосудистые опухоли от АВМ. При АВМ наблюдается множество сосудистых систем. При лимфатических мальформациях кровоток не регистрируется.

Артериовенозная мальформация на УЗИ

Компрессия при УЗИ помогает установить точный диагноз. МРТ и КТ предоставляют информацию о пораженных сосудах и их отношении к окружающим структурам.

МРТ и КТ-ангиография дают подробную картину поражения. МРТ с динамическим контрастным усилением позволяет определить скорость кровотока и характеристики тканей.

Сцинтиграфия необходима в редких случаях. Ангиография является ключевым методом для планирования лечения.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз проводится с венозными дефектами, гемангиомами, капиллярными аномалиями и другими сосудистыми образованиями.

Лечение артериовенозной мальформации

Независимо от вида АВМ, это самые опасные изменения среди всех сосудистых заболеваний, так как они затрагивают практически все сосуды и вызывают тяжелые нарушения кровообращения.

Основная цель лечения АВМ — закрыть или полностью удалить «главный очаг» патологического изменения.

Хирургическое вмешательство

Единственным хирургическим методом лечения АВМ является перевязка питающего сосуда и удаление самой мальформации с прилегающей тканью.

Малоинвазивное лечение

Эмболизация и/или склеротерапия — предпочтительные методы при поражениях, где операция сопряжена с высоким риском травмирования, например при глубоком расположении в мышцах с обширными повреждениями мышц, сухожилий и костей. Препарат вводится в питающий сосуд, склеивая его стенки и прекращая кровоток в АВМ. Далее мальформация постепенно «засыхает».

Медикаментозное лечение

У новорожденных может использоваться медикаментозное лечение АВМ. Препарат сиролимус (Рапамицин) снижает активность иммунной системы и уменьшает рост сосудов. Однако его длительное применение может вызвать серьёзные побочные эффекты (головную боль, тошноту, отёк диска зрительного нерва, головокружение, изменения в составе крови).

Прогноз. Профилактика

Прогноз при артериовенозных мальформациях (АВМ) зависит от времени постановки диагноза, местоположения и методов лечения. Если АВМ обнаруживается в детском возрасте, то болезнь протекает сложнее, чем когда она возникает в возрасте 40-50 лет. В детском возрасте артерии и вены еще не полностью сформированы, что может привести к рецидивам. У детей АВМ обычно имеет больший объем, что после лечения может привести к крупным рубцовым изменениям и частым кровотечениям.

После лечения пациент должен регулярно находиться под наблюдением врачей и сообщать о своих жалобах. Раз в год необходимо проводить ультразвуковое исследование пораженного участка тела, так как вероятность рецидива заболевания высока.

Поскольку точные причины и механизм развития этой болезни до сих пор не выяснены, специфических методов профилактики данной патологии не существует.

Список литературы

- Исследование заболеваний мелких артерий, капилляров и артериовенозных анастомозов, проведенное Алексеевым П. П. в 1975 году, представлено в его работе. Опубликовано в Ленинграде издательством «Медицина». Данное исследование охватывает страницы с 114 по 148.

- В работе Гончаровой Я. А. 2013 года рассмотрены гемангиомы и сосудистые мальформации. Автор подробно исследует современные теории и методы лечения данных заболеваний в публикации журнала «Здоровье ребенка», номер 6 (49), на страницах с 148 по 152.

- Книга В. Н. Дана и С. В. Сапелкина «Ангиодисплазии (врожденные пороки развития сосудов)», изданная в Москве в 2009 году издательством «Вердана», содержит информацию о данном заболевании в размере 200 страниц.

- В журнале «Флебология» за 2013 год опубликована статья В. Н. Дана, С. В. Сапелкина, В. И. Шаробаро и соавторов, посвященная тактике лечения артериовенозных ангиодисплазий головы и шеи. Этот материал рассчитан на специалистов и занимает страницы с 17 по 25.

- В публикации в журнале «Ангиология и сосудистая хирургия» за 2006 год авторами В. Н. Даном, А. И. Щеголевым и С. В. Сапелкиным приведены современные классификации врожденных пороков развития сосудов (ангиодисплазий). Статья занимает страницы с 28 по 33.

- Работа Кунцевича Г. И., В. Н. Дана и Ф. У. Кусовой «Ультразвуковая диагностика ангиодисплазии конечностей» была опубликована в журнале «Ультразвуковая диагностика» в 1997 году. Она содержит информацию на страницах с 78 по 84.

- Под редакцией Покровского А. В. была издана книга «Ангиодисплазии (врожденные пороки развития сосудов). Клиническая ангиология. Руководство для врачей» в Москве в 2004 году. Работа авторов А. В. Покровского, В. Н. Дана и С. В. Сапелкина занимает том 2.

- В Согласительном документе издательства «Медицина» за 2015 год опубликовано обсуждение современных концепций лечения артериовенозных ангиодисплазий (мальформации) авторами Покровским А. В., Даном В. Н., Сапелкиным С. В. и соавторами. Этот материал представлен на 28 страницах.

- Интересные данные о гемодинамике при склеротерапии алкоголем у пациентов с врожденными периферическими артериовенозн…

Радиотерапия для лечения артериовенозной мальформации

Пациентам, которым проведена радиотерапия для лечения артериовенозной мальформации, необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врачей. Важно вести здоровый образ жизни, поддерживать иммунитет, избегать стрессов и регулярно проходить плановые обследования. Только так можно добиться стабильности и улучшения состояния после радиотерапии.

Радиотерапия для лечения артериовенозной мальформации требует индивидуального подхода к каждому пациенту. Важно соблюдать все назначения специалистов и регулярно консультироваться с врачами. Только так можно добиться положительного результата и успешного восстановления после проведенного лечения.

Реабилитация после хирургического вмешательства при артериовенозной мальформации

После проведения хирургического вмешательства при артериовенозной мальформации очень важным этапом становится процесс реабилитации пациента. Этот этап направлен на восстановление здоровья, улучшение физической активности и психологическое восстановление после операции.

Одной из основных целей реабилитации является восстановление функций органов и систем, которые могли быть нарушены вследствие артериовенозной мальформации. Это включает в себя улучшение кровообращения, восстановление моторики и мимики лица, а также восстановление речи, если были затронуты соответствующие участки мозга.

Кроме того, реабилитация включает в себя физические упражнения, направленные на укрепление мышц, улучшение координации движений и восстановление общей физической формы. Важную роль играют психологическая поддержка и реабилитационные мероприятия, помогающие пациенту адаптироваться к новым условиям жизни после проведенной операции.

Мониторинг и контроль состояния пациентов с артериовенозной мальформацией

- Регулярные посещения врача. Для контроля состояния пациентов необходимы регулярные визиты к врачу специалисту, который будет следить за динамикой заболевания и корректировать терапию в случае необходимости.

- Лабораторные исследования. Для оценки эффективности лечения и контроля показателей здоровья пациентов проводятся лабораторные исследования, которые позволяют выявить возможные отклонения.

- Инструментальные методы исследования. Для более детального контроля состояния пациентов проводятся инструментальные методы исследования, такие как УЗИ, МРТ, КТ и другие, которые позволяют более точно определить характер изменений.

Важно помнить, что мониторинг и контроль состояния пациентов с артериовенозной мальформацией играют ключевую роль в успешном лечении и предотвращении возможных осложнений. Поэтому регулярное наблюдение за пациентами и своевременная коррекция терапии являются неотъемлемой частью комплексного подхода к их лечению.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Какие осложнения могут возникнуть при артериовенозной мальформации в головном и спинном мозге?

Осложнениями при АВМ в головном и спинном мозге могут стать внутримозговые кровоизлияния и инсульты, вызывающие грубые неврологические изменения, такие как головные боли, судороги, потеря сознания и даже смерть.

Какие симптомы могут указывать на наличие артериовенозной мальформации?

Симптомы АВМ могут быть разнообразными, включая головные боли, судороги, кровотечения при лёгкой ранимости кожи, потерю зрения при поражении органов зрения и другие неврологические проявления.

Как часто встречается артериовенозная мальформация среди населения?

Согласно некоторым данным, АВМ есть у 0,1 % населения; однако многие случаи протекают бессимптомно. Известно, что АВМ встречается одинаково часто у мужчин и женщин и является основной причиной нетравматических внутримозговых кровоизлияний у людей младше 35 лет.

Что является особенностью строения артериовенозной мальформации?

Особенностью строения АВМ является отсутствие капилляров, что приводит к тому, что кровь из артерий напрямую попадает в вены, не обмениваясь питательными веществами и кислородом с тканями организма.

Какие могут быть причины возникновения артериовенозной мальформации?

Большинство случаев АВМ врожденные, но существуют и посттравматические формы заболевания. Врожденные формы могут быть вызваны генетическими мутациями, такими как наследственная геморрагическая телеангиэктазия или синдром множественных гамартом.