Перелом без наружного повреждения — это разрушение целостности кости без поражения кожи или слизистых оболочек.

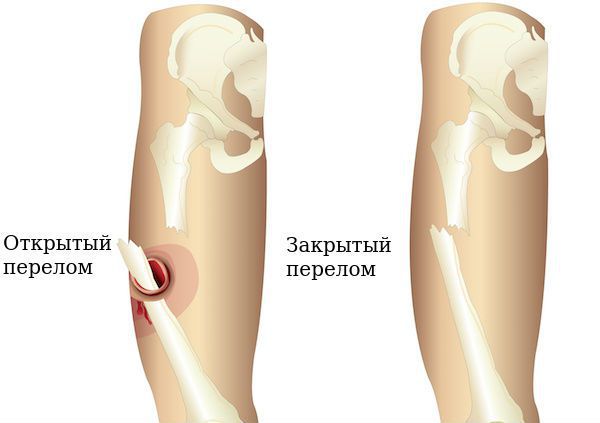

Открытый и закрытый перелом

Закрытый перелом — всегда следствие действия силы, превышающей прочность кости.

Хотя причина перелома очевидна, травмирующий фактор может различаться для каждого организма: «порог» для перелома зависит от типа кости, состояния костной ткани, направления и места приложения силы. Например, при заболеваниях костей даже незначительная повседневная нагрузка может вызвать перелом: достаточно неправильно сесть на стул, спуститься с лестницы или резко двинуться.

Закрытый перелом — одна из основных и всегда актуальных проблем в травматологии. Разнообразие повреждений костей при закрытых переломах, сопутствующие местные и общие изменения в организме, необходимость индивидуального подхода — все это делает проблему переломов одной из основных в травматологии

Закрытый перелом не является только механическим нарушением целостности кости. Перелом всегда вызывает цепь сложных патологических и приспособительных реакций — организм, как и в случае любой травмы, пытается восстановиться сам.

Современные случаи закрытых переломов часто характеризуются сложностью анатомических повреждений. Это связано с обилием высокоэнергетических травм, которые характерны для современного технического развития. Такие переломы могут возникнуть в результате высоких скоростей, падений с высоты, воздействия оружия.

Знание особенностей закрытых переломов позволяет контролировать процесс сращения и вмешаться для эффективного лечения и предотвращения осложнений.

В случае появления одинаковых симптомов, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не рискуйте самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Признаки скрытого перелома

У скрытых переломов характер симптомов и их выраженность в значительной мере зависят от размера и вида поврежденной кости. Также важно наличие и степень смещения костных обломков.

- У каждого скрытого перелома имеется сильная острая боль. Боль возникает немедленно после получения травмы и продолжается до обращения за медицинской помощью для облегчения боли и последующего лечения. Часто интенсивная боль не уменьшается даже при отсутствии движений.

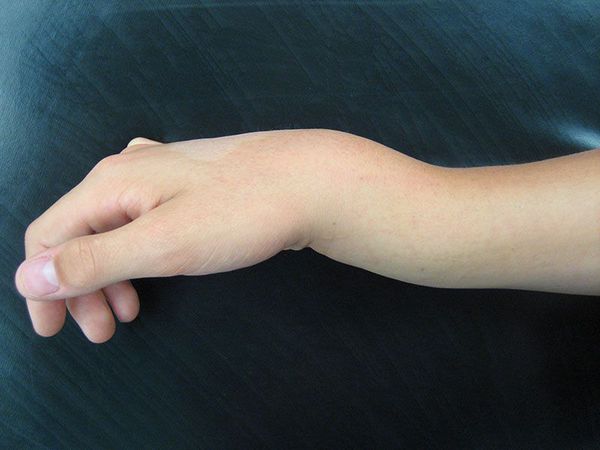

- После травмы наблюдается и резко увеличивается отек в области перелома, который может распространяться на большую площадь со временем. Например, при переломе лучевой кости в типичном месте (в районе лучезапястного сустава) отек часто распространяется на всю кисть.

Отек в области перелома

- Подкожная гематома — в начальном этапе соответствует месту отека. Со временем она может распространиться на удаленные участки поврежденного сегмента, расплываясь и распространяясь в мягких тканях. Гематома выглядит как выступающее фиолетово-багровое скопление крови под кожей. Со временем (через дни и недели) цвет гематомы последовательно меняется от багрово-красного к сине-фиолетовому, а затем к зеленовато-желтому.

Подкожная гематома

- Нарушение функции — еще один важный признак скрытого перелома. Невозможность опираться, активно двигаться в конечностях указывает на функциональное ограничение. Однако этот симптом не всегда проявляется. Не верно считать, что при переломе невозможно выполнять движения пострадавшей конечностью. Нередко происходит беспрепятственная ходьба при наличии скрытых переломов нижних конечностей, что связано с «удачным» расположением линий перелома или вклинением отломков, что обеспечивает устойчивость к вертикальной нагрузке.

- Деформация конечности, возникшая после травмы, может быть вызвана переломом и отчетливо видна. Степень деформации зависит от смещения костных обломков.

Деформация конечности

- Патологическая подвижность — движение в области перелома. Патологическая подвижность при «свежем» скрытом переломе сопровождается острой болью, что приводит к вынужденному положению пациента. Чаще всего пострадавший удерживает травмированный сегмент, чтобы предотвратить его движение и разгрузить.

- Крепитация — звуки в области скрытого перелома. Крепитацию может услышать не только сам пациент, но и окружающие. Звуки вызваны контактом и движением в зоне между обломками и сопровождаются болью.

Указанные признаки характерны для скрытых переломов крупных костей с смещением обломков. Всегда следует оценивать не одну характеристику, а совокупность симптомов для верного определения скрытого перелома.

Существуют переломы с минимальным смещением, без смещения, краевые переломы и переломы с вдавливанием обломков друг в друга. Они не проявляются яркими признаками, описанными выше, и могут быть неправильно интерпретированы врачом без необходимого опыта. Некоторые из перечисленных признаков также встречаются при других травмах: ушибах, вывихах, разрывах связок, мышц и сухожилий. Для точной диагностики скрытого перелома следует обратить внимание на крепитацию и патологическую подвижность.

Патогенез закрытого перелома

Реакции организма на перелом делятся на локальные (возникающие в месте перелома) и общие (распространяющиеся по всему телу).

После закрытого перелома сразу же появляется сильная боль в области повреждения, что информирует тело о серьезности проблемы и отнимает желание использовать пораженную часть.

Мышцы в области повреждения рефлекторно сокращаются, что может привести к смещению костей. Одновременно напряженные мышцы создают определенную стабильность перелома, фиксируя кость и предотвращая дальнейшие движения. Чем больше кость и мышцы пострадавшего участка, тем вероятнее смещение костей.

Между отломками начинается интенсивное кровотечение, образуя гематому. Гематома может увеличить дискомфорт, но помогает остановить кровотечение, «закрывая» сосуды в области перелома.

Развивается отек тканей, иногда распространяющийся на всю пораженную область, но это также адаптивная реакция для изменения обмена веществ в месте перелома.

После уменьшения острой симптоматики наступает время для заживления: кость начинает сращиваться. Сроки заживления зависят от размера кости, характера перелома, возраста пациента, правильности лечения и сопутствующих заболеваний.

Сращивание происходит через образование мозоли между отломками. Мозоль постепенно превращается в костную ткань.

Формирование мозоли в зоне отломков

Интенсивность кровотока, неподвижность и близость отломков играют большую роль в процессе заживления перелома.

После сращивания мозоль обычно лишняя и не соответствует форме кости. Организм с течением времени «вымоет» лишнюю ткань, приводя кость к естественному состоянию.

При простых переломах незначительных костей общие реакции организма могут отсутствовать. Однако при сложных переломах могут возникнуть серьезные осложнения.

Избыточная боль и потеря крови могут привести к травматическому шоку.

Классификация и стадии развития закрытого перелома

Классификация закрытых переломов представлена в подробной, но интуитивно понятной форме.

Закрытый перелом в зависимости от причины может быть вызван травмой или патологией.

- Травматический возникает из-за воздействия силы травмы.

- Патологический перелом происходит в условиях ослабления костей из-за заболевания, такого как рак кости или остеопороз (уменьшение кальция в костях).

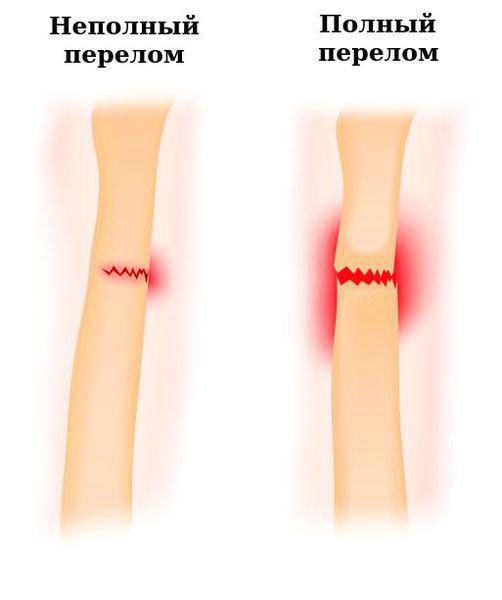

Классификация по длине линии перелома:

- полная;

- неполная (или «трещина кости»). При неполной фрагменты кости не разделяются полностью.

Полный и неполный перелом

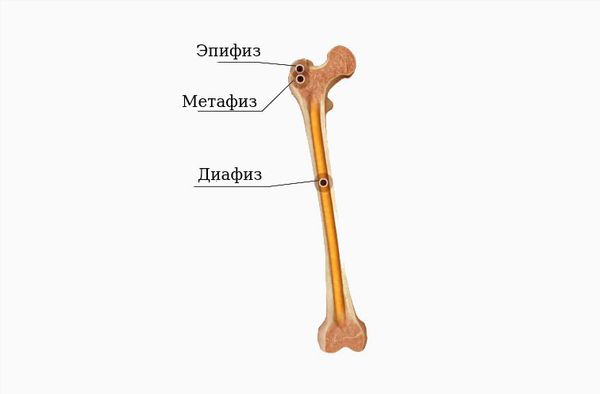

Классификация по местоположению перелома (указывается название и часть трубчатой кости):

- диафизный — перелом средней части кости;

- эпифизный — перелом концевой части кости;

- метафизный — перелом в области перехода от тонкой кости к её утолщению.

Структура трубчатой кости

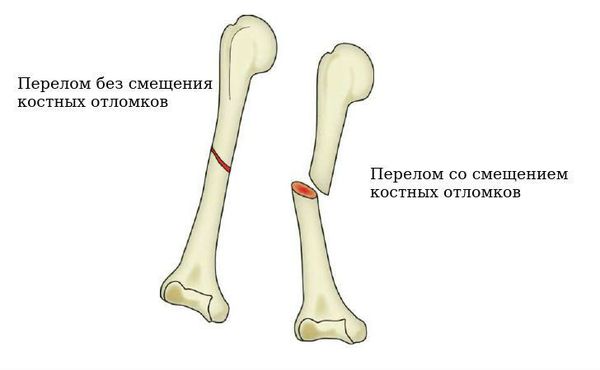

Важно отметить различия в положении костных фрагментов при закрытом переломе:

- смещенный;

- несмещенный.

Перелом без смещения и со смещением

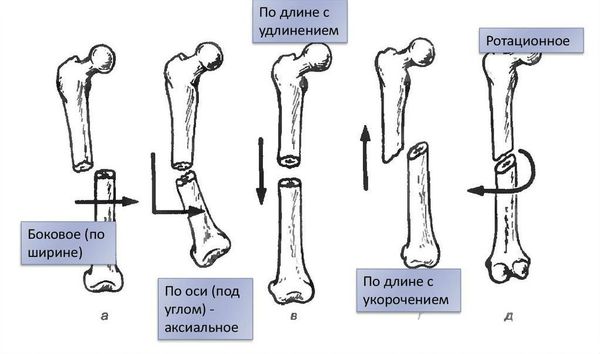

Если есть смещение, оно классифицируется по типу :

- угловое;

- по длине;

- по ширине;

- вращательное.

Типы смещения фрагментов кости

По форме линии перелома можно выделить следующие виды закрытых переломов:

- поперечный;

- косой;

- винтовой;

- фрагментарный;

- осколочный;

- вколоченный.

Классификация переломов по форме линии

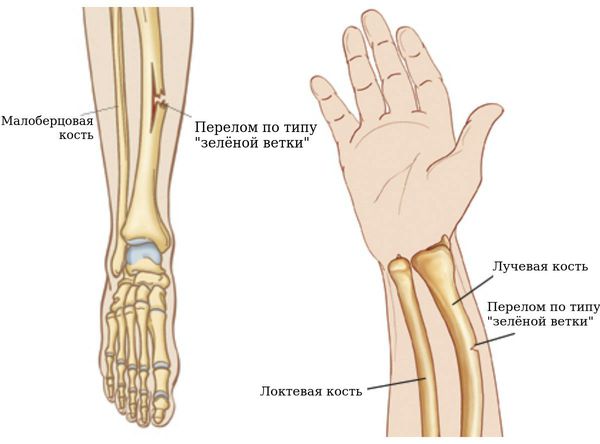

Также стоит упомянуть поднадкостничные переломы (переломы «зеленой ветки»), при которых кость ломается под надкостницей —эластичным покрытием кости. Эти переломы легче поддаются лечению, так как надкостница удерживает фрагменты на месте.

Перелом «зеленой ветки»

Существует группа переломов, известных как компрессионные. Они возникают из-за сдавливания кости. Такие переломы часто встречаются в губчатой ткани — лопатке, грудной клетке, позвоночнике, костях запястья.

Важно также рассматривать переломы с и без осложнений:

- с осложнениями;

- без осложнений, что свидетельствует о дополнительных проблемах, связанных с переломом.

Каждая категория помогает выбрать подход к лечению и сделать прогноз. Для объективной и унифицированной оценки тяжести переломов медики разных стран используют систему от ассоциации остеосинтеза, которая включает подгруппы: распределение по сегментам кости и тип перелома по линии излома.

Осложнения закрытого перелома

Осложнения закрытого перелома разделяются на ранние и поздние. Понятие ранних и поздних осложнений неодинаково трактуется у разных исследователей. Ранние осложнения обычно возникают в первые часы и дни после получения травмы, а поздние проявляются через недели и месяцы.

Существуют два типа осложнений переломов в зависимости от места происхождения: локальные (местные) возникают напрямую на месте перелома, а общие — в других частях организма.

Локальные осложнения могут существенно ухудшить прогноз лечения, включая разрыв мягких тканей и кожи из-за повреждения отломками кости, что может привести к открытому перелому второго типа. Повреждение сосудисто-нервного пучка также возможно, что вызывает неврологические или сосудистые осложнения.

Одним из наиболее опасных осложнений является компартмент-синдром, когда ткани сдавливаются после перелома, что может привести к омертвению мышц или конечности. Также возможно смещение отломков, образование ложного сустава и другие сложности.

Среди прочих проблем могут возникнуть осложнения связанные с кожными покровами, замедленным сращением перелома, образованием ложного сустава или даже атрофией мышц. Все эти факторы снижают возможность полного восстановления.

Общие осложнения переломов более серьезны и включают травматический шок, а также жировую или тромбоэмболию, которые могут оказать фатальное воздействие на организм.

Примером позднего осложнения может быть анемия из-за кровопотери при переломе. Также стоит учитывать политравмы, которые усугубляют процесс заживления переломов из-за общей реакции организма на травму.

Диагностика закрытого перелома

Выявление переломов при помощи диагностического плана подразумевает прохождение стандартного опроса пациента с упором на травму и травматический механизм.

В процессе диагностики учитывается возможность непрямого механизма, когда перелом возникает не в точке применения силы, а в другом участке тела. Например, при падении на вытянутую руку возможен перелом лопатки.

Детальное описание механизма травмы, времени с момента происшествия, новых жалоб и поведения пациента после травмы предоставляют важную прогностическую информацию и помогают определить характер закрытого перелома и возможные осложнения.

Физикальное обследование в большинстве случаев очень информативно. Характерные симптомы включают:

- боль;

- отёк в области перелома;

- деформация конечности;

- нарушение функции конечности;

- паталогическая подвижность (возникновение движений вне суставов);

- крепитация (хруст).

Эти симптомы легко обнаруживаются при осмотре врачом и, безусловно, указывают на наличие закрытого перелома.

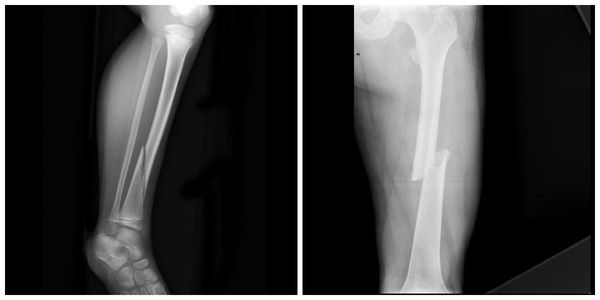

Для подтверждения наличия перелома часто используется широко распространённый рентгенологический метод. Важным моментом является необходимость проведения двух проекций для исследования. Иначе возможны диагностические ошибки.

Закрытый перелом на рентгеновском снимке

Сложность составляют некоторые типы переломов: вколоченные, внутрисуставные, поднадкостничные, «свежие» переломы мелких костей без смещения. Пациенты могут не жаловаться, либо жалуются слабо при таких переломах. В то же время анатомия перелома при таких травмах плохо видна на рентгеновских снимках. Умение правильно распознать подобные переломы на снимках приходит с опытом и углублением в рентгенологические и клинические признаки.

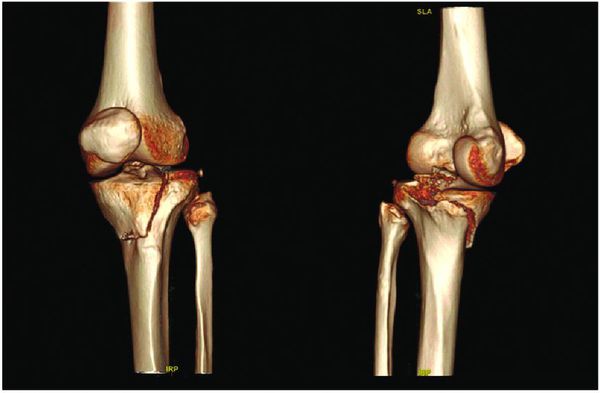

Значительную диагностическую ценность представляет компьютерная томография, способная выявить закрытые переломы, не видимые на рентгеновских снимках. Особенно важно применение компьютерной томографии при внутрисуставных переломах, где определение смещения отломков часто затруднено.

Закрытый перелом (компьютерная томография)

К дополнительным методам исследования относятся выполнение нетипичных проекций рентгеновских снимков, использование радиоизотопного сканирования для уточнения вероятности патологических переломов, проведение лабораторных анализов на содержание кальция, ферментов разрушения костной ткани, витамина D в крови, показателей полного анализа крови. Эти показатели косвенно свидетельствуют о возможности патологических переломов, указывая на дефицит необходимых веществ в организме и нарушение костной ткани. Аномальные результаты лабораторных исследований оцениваются индивидуально.

Лабораторные данные помогают травматологу-ортопеду принять решение о необходимости консультации специалистов других направлений. Дополнительные эксперты необходимы для лечения общих заболеваний костной ткани или поражений костной ткани, вызванных не травматическими причинами (например, в онкологии).

Лечение закрытого перелома

При закрытом переломе важно оказать первую помощь, которая включает в себя следующие шаги:

- провести адекватное обезболивание;

- зафиксировать (зашинировать) поврежденную область;

- немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение для последующей помощи.

При дальнейшем лечении закрытых переломов придерживаются основных принципов:

- при наличии удовлетворительного положения костных отломков — их фиксация до полного сращения;

- если имеется смещение отломков — провести их репозицию (правильное сопоставление) и фиксацию до полного сращения.

Исходя из этих принципов, лечение переломов может быть как консервативным (без операции), так и оперативным.

Консервативное лечение возможно в случае закрытых переломов без смещения или с минимальным смещением, где основной задачей врача является сохранение правильного положения отломков нужное время (от одного месяца до полугода в зависимости от вида кости). Для этого часто применяют гипсовые повязки с хорошим результатом.

Гипсовая повязка

Существуют также альтернативные материалы для фиксации костей, такие как полимерные бинты и повязки. Иногда используют специальные фиксирующие шины — ортезы, брейсы, тьюторы.

Ортез

Во время лечения фиксацией необходимо проводить рентгеноконтроль через определенные промежутки времени, назначенные врачом. Это обычно делается в критические моменты, когда это может повлиять на ход лечения: сразу после обращения к врачу, после любых манипуляций (например, изменения гипсовой повязки), после снижения отека конечности через 5-7 дней и за день до снятия гипсовой повязки.

После полного сращения перелома, консервативное лечение завершается снятием фиксирующей повязки и началом активных реабилитационных мероприятий. Реабилитация проводится комплексно и включает лечебную физкультуру, физиотерапию, кинезиотерапию, массаж. Реабилитацию проводят специалисты: ортопед-травматолог, физиотерапевт, реабилитолог, массажист. Продолжительность реабилитации зависит от тяжести перелома и может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Если закрытый перелом сопровождается смещением отломков, проводится репозиция. Если это действие не дает положительных результатов, возможно прибегнуть к оперативному методу лечения. В этом случае отломки выравниваются под контролем врача, который проводит операцию для доступа к месту перелома.

По окончании операции отломки фиксируются специальными металлическими конструкциями, подходящими для данной ситуации. Рана зашивается, и перелом не требует фиксирующих повязок (при стабильной фиксации металлоконструкциями).

Рентгеновские снимки до и после оперативного лечения закрытого перелома

В послеоперационном периоде пациент находится под присмотром медицинского персонала. Лечащий врач проводит перевязки, контролирует процесс заживления и рекомендует упражнения для реабилитации и правильный режим движения. Обычно пациент выписывается из стационара через 14 дней после удаления швов.

Если фиксация отломков после операции не является достаточно надежной, то перелом фиксируется гипсовой повязкой.

Есть альтернативный метод лечения переломов со смещением — скелетное вытяжение. При этом смещенный отломок постепенно выправляется путем натяжения специальной системы, удерживающей кость в нужном положении. После выправления отломка умеренное натяжение сохраняется для сохранения правильного положения до сращения костей.

Решение о проведении операции идет по показаниям врача-травматолога. Оперативное лечение позволяет начать раннюю активизацию пациента и быстрее восстановить обычный образ жизни.

Иногда, несмотря на показания к операции, врач может решить отказаться от нее в силу определенных рисков. Противопоказания к операции могут быть вызваны сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца, почек, печени, онкологические заболевания, другие тяжелые травмы или психические расстройства, а также зависимость от наркотиков или алкоголя.

Прогноз. Профилактика

Прогноз закрытого перелома зависит от ряда факторов:

- характер повреждения;

- место нахождения перелома;

- наличие осложнений;

- сопутствующие заболевания и возраст пациента;

- выбранное лечение;

- последование рекомендациям врача.

Существуют «благоприятные» зоны переломов, где вероятность успешной консолидации высока даже при неблагоприятных условиях. Также известны «капризные» участки, где риск несрастания высок, например, переломы средне-нижней трети голени.

Прогноз восстановления функции после перелома зависит от корректности лечения. Неправильная фиксация и неадекватное лечение могут затянуть время заживления и реабилитации.

Более сложные переломы могут иметь непредсказуемый исход, особенно при наличии множественных отломков, внутрисуставных повреждений, повторных репозициях, нестабильности или осложнениях.

Точное сопоставление костных отломков не всегда гарантирует успешного заживления. Причины успешного сращивания переломов сложны и до конца не изучены.

Иногда, даже при своевременном заживлении, функциональный исход оказывается неблагоприятным из-за необходимости длительной иммобилизации. В подобных случаях оперативное лечение может быть эффективнее для избежания ограничений движений после сращивания.

Профилактика закрытых переломов включает соблюдение правил безопасности, постепенную нагрузку при занятиях спортом, предотвращение транспортных травм и совершенствование средств безопасности.

Список литературы

- Книга Л.Н. Анкина о практической травматологии представляет европейские стандарты диагностики и лечения. — Год издания 2002, Москва: издательство «Книга плюс».

- Статья А.А. Матишева рассматривает проблему травматизма в детском спорте и факторы риска. Опубликована в журнале «Лечебная физкультура и спортивная медицина» в 2016 году, номер 3.

- Работа В.В. Мамонтова описывает ранний госпитальный период при тяжелой сочетанной травме в журнале «Скорая медицинская помощь» за 2016 год, номер 4.

- Национальное руководство по травматологии под редакцией Г.П. Котельникова и С.П. Миронова представлено во втором издании, переработанном и дополненном в 2011 году, Москва: издательство «ГЭОТАР-Медиа».

- Книга Шаповалова и Хоминца рассказывает об основах внутреннего остеосинтеза. — Год выпуска 2009, Москва: издательство «ГЭОТАР-Медиа».

- Руководство Л.Н. Соломина о чрескостном остеосинтезе издано в 2015 году в Москве издательством «Бином» в 3 томах.

- Второе издание книги о клинических исследованиях костей, суставов и мышц авторства К. Букупа, с переводом П. В. Красенкова и Б. И. Чернина, под редакцией Б. И. Чернина вышло в 2012 году в Москве издательством «Медицинская литература» на 327 страницах.

- В трехтомнике Д. Феличано, К. Маттокса и Э.Е. Мура рассмотрены основы травматологии. Издано в Москве издательством «Панфилова» в 2013 году.

- Статья В.И. Мамаева о чрескостном остеосинтезе и прогнозировании результатов лечения последствий переломов опубликована в журнале «Вестник травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» в 2008 году, номер 3, страницы 25-30.

- Статья А.М. Мироманова и С.А. Ускова о способе прогнозирования нарушения регенерации костной ткани при переломах длинных костей конечностей в послеоперационный период опубликована в журнале «Гений ортопедии» в 2011 году, номер 4.

Факторы риска закрытого перелома

Техническое оружие, сложные механические устройства, высокоэнергетические скорости, падения с больших высот — всё это может привести к травмам и переломам разной степени тяжести. Необходимость корректной диагностики в первых днях после травмы, а также эффективного метода лечения для полной реабилитации кости — важные моменты, определяющие исход сращения и восстановления.

Картина каждого перелома отличается изобилием анатомических особенностей и сложностью травмы. Нетяжелые переломы могут быть лечены консервативно, в то время как в сложных случаях может понадобиться хирургическое вмешательство. Всегда необходимо помнить об общих факторах риска для закрытого перелома: изменение места сломанной кости, нарушение соседних тканей и высокий риск повторных травм.

Методы лечения закрытого перелома

Методы лечения закрытого перелома могут быть разнообразными, в зависимости от характера травмы, перелома, патологических особенностей пациента и системных проблем костно-мышечной системы. Чаще всего используется консервативное лечение, которое включает в себя ношение гипсовой повязки, фиксацию бандажами или шинами. При сложных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство с использованием остеосинтеза, длинных металлических пластин и винтов для восстановления целостности кости.

Важно учитывать индивидуальные особенности каждого пациента и проводить лечение с учетом его общего состояния, возможных осложнений и потенциальных проблем восстановления после перелома. Несвоевременное ледяное, неправильный подход к реабилитации или отсутствие знаний о методиках лечения закрытых переломов может привести к бесконтрольным осложнениям и утрате полной функции пораженной конечности.

Поэтому важно обращаться к опытным специалистам, имеющим клинический опыт в лечении закрытых переломов, и следовать их рекомендациям по проведению реабилитации. Только комплексный подход, сочетающий в себе как техническое вмешательство, так и индивидуальное внимание к потребностям пациента, поможет успешно справиться с проблемой закрытых переломов и обеспечить восстановление до полной рабочей способности.

Реабилитация после закрытого перелома

После прохождения лечения закрытого перелома возникает необходимость в реабилитации для восстановления функций поврежденного сегмента и предотвращения возможных осложнений. В данной статье мы рассмотрим особенности реабилитации после закрытого перелома, которая часто сопровождается механическим нарушением сращения, а также последствиями таких повреждений, если не пройти процесс восстановления правильно и своевременно.

- Переломы каждого сегмента тела имеют свои характерные особенности и требуют индивидуального подхода к реабилитации. Нарушение анатомических структур в процессе сращения переломов может привести к утрате функций и ограничениям движений.

- В современной медицине важно учитывать вид и место перелома, необходимость вмешательства оружия при его образовании, чтобы разработать эффективную программу реабилитации. При этом ложное сращение, связанное с изобилием наличия местных процессов, ставит проблему перед специалистами.

- Необходимость знания сложных анатомических особенностей и механизмов воздействия наших терапевтов, чтобы предотвратить ухудшение ситуации и хирургическое вмешательство в случае крайней необходимости, расценивается как ключевой момент реабилитации после закрытого перелома.

Современные методики диагностики закрытого перелома

При закрытом переломе очень важно провести правильную диагностику для определения тяжести повреждения и выбора соответствующего метода лечения. Современные методики диагностики закрытого перелома позволяют оценить состояние пораженного сегмента кости, предотвратить возможные осложнения, исключить вероятность несращения и обеспечить полное восстановление функции.

В случае подозрения на закрытый перелом важно незамедлительно обратиться к врачу для назначения клинического обследования. Современные методики диагностики обладают большим изобилием инструментов – от рентгенографии и магнитно-резонансной томографии до компьютерной томографии, что позволяет провести более глубокую оценку механического повреждения кости и определить характерные признаки закрытого перелома.

Клинический анализ исследования также дают возможность оценить характер повреждений, особенности воспалительного процесса, анатомические особенности соседних тканей и общее состояние организма пациента. Наших врачей обучают грамотно использовать современные методики диагностики для ускорения процесса начала лечения и предотвращения возможных осложнений в результате несвоевременного вмешательства.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Какие причины могут привести к закрытому перелому?

Закрытый перелом является результатом воздействия механической силы, которая превышает прочность кости. Такие переломы могут случиться при падении, ударе или других травматических ситуациях.

Почему необходимо индивидуальный подход к лечению закрытых переломов?

Разнообразие повреждений костей при закрытых переломах требует учитывать особенности каждого случая. Каждый организм реагирует по-разному на травму, поэтому необходимо подходить к лечению индивидуально.

Как организм реагирует на закрытый перелом?

Закрытый перелом вызывает цепь сложных патологических и приспособительных реакций в организме. Он пытается самостоятельно восстановить поврежденную кость, однако в некоторых случаях может потребоваться медицинское вмешательство.

Может ли закрытый перелом зажить без лечения?

Да, в случае несвоевременной диагностики и отсутствия лечения при нетяжелых закрытых переломах может произойти самоизлечение. Однако такой исход не всегда гарантирован, и неправильное заживление перелома также возможно.