Причина возникновения торакальная грудная боль (ТГ) — это болезненный симптом, который возникает из-за дегенеративных изменений в области грудного отдела позвоночника. Обычно он вызван поражением межрёберных и рёберно-поперечных суставов и их оболочек.

Дегенеративные изменения в грудном отделе позвоночника и область болевого симптома

Многие авторы утверждают, что боль в спине возникает не только из-за дегенеративных изменений в позвоночнике (чаще всего остеохондроза и спондилоартроза), но также из-за миофасциальной патологии (нарушения функционирования мышечного аппарата).

Исследователи рассматривают ТГ как хронический болевой симптом, возникающий из-за дегенеративных поражений позвоночника, и установили, что на развитие заболевания влияют множество факторов, которые со временем теряют свою индивидуальность.

Привести к появлению ТГ могут следующие факторы:

- травмы и опухоли позвоночника;

- выпадения (редко грыжи) межпозвонковых дисков;

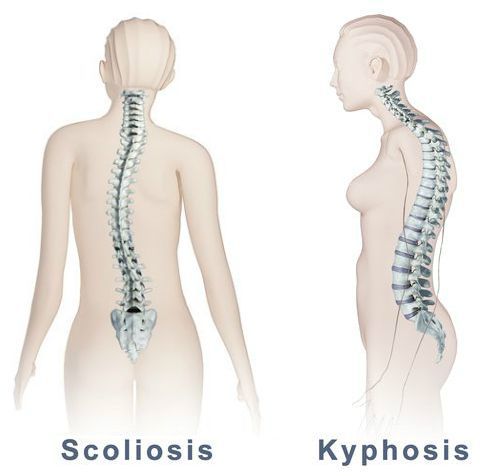

- различные нарушения осанки (сколиоз, кифоз и др.);

- стато-динамические перегрузки;

- отзывные боли при патологиях внутренних органов, распространяющиеся по вегетативным структурам и отображающиеся в определенных зонах спины;

- психо-эмоциональные перегрузки;

- метеочувствительность.

Если у вас обнаружены подобные признаки, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не рискуйте самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Признаки вертеброгенной торакалгии

Вертеброгенная торакалгия характеризуется глубокой давящей (тупой и ноющей) болью, имеющей природу как приступов, так и постоянную, с унылым эмоциональным оттенком. Часто наблюдается ограничение и болезненность вращательных движений в грудном отделе позвоночника. Боль может проявлять себя не только при движениях, но и при дыхании. Чаще всего она односторонняя, но может распространиться на обе стороны грудной клетки (затягивающая боль). Эта боль усиливается при умеренных физических нагрузках и переохлаждении.

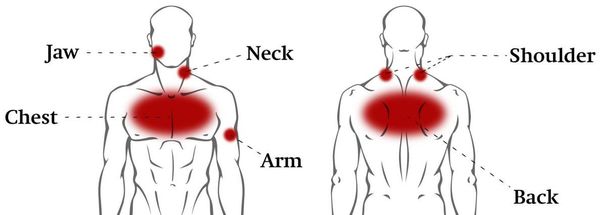

Зоны болевых ощущений

Также у вертеброгенной торакалгии может наблюдаться искривление позвоночника: усиленная или углубленная кифозная деформация, сколиоз. Мышечный тонус паравертебральных мышц выше на выпуклой стороне сколиоза.

Сколиоз при вертеброгенной торакалгии

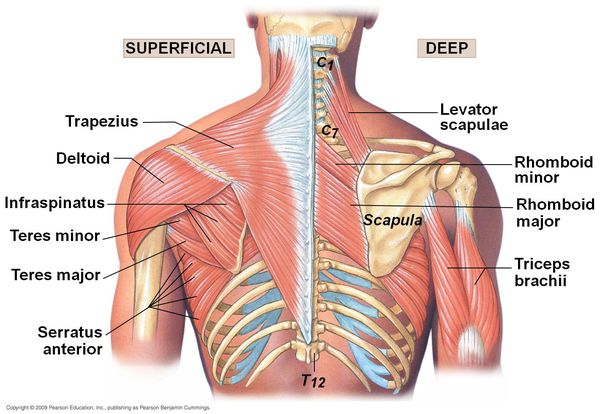

При функциональном обследовании выявляются болезненные точки, главным образом в области трапециевидной мышцы спины, а также мышцы, поднимающей лопатку, большой и малой грудных мышц, передней зубчатой мышцы, межрёберных мышц и широчайшей мышцы. Точки боли также определяются в области грудино-рёберных и грудино-ключичных сочленений, грудины и мечевидного отростка.

Мышцы спины

Функциональные блокады или ограничение движения грудных ПДС (позвоночно-двигательных сегментов) практически всегда сопровождаются локальной болью и сопровождаются блокадой рёбер. Блокады в ключевых зонах (цифро-торакальном и торако-ломбальном переходах) приводят к более массированной симптоматике, включая соседние участки позвоночника.

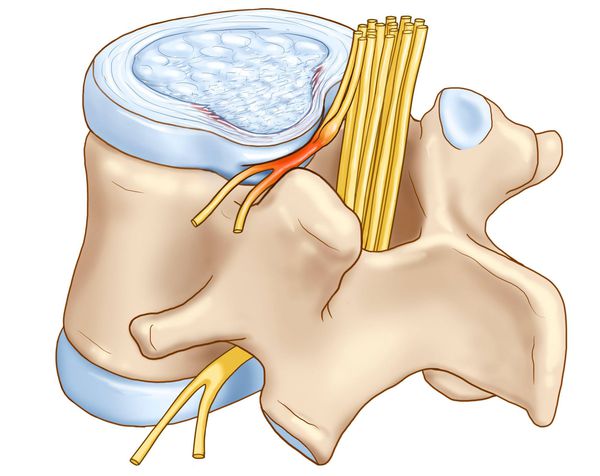

Радикулярные синдромы грудного остеохондроза редко встречаются и проявляются интенсивными жгучими опоясывающими болями.

Сдавление спинномозгового корешка, вызывающее радикулярный синдром

Патогенез вертеброгенной торакалгии

Основные причины дистрофических заболеваний позвоночника:

- Нарушения в питании тканей, сопровождающиеся уменьшением количества гликозаминогликанов;

- Повреждения в области позвоночного столба, приводящие к нарушению работы из-за усиления связок и раздражения нервов, иннервирующих связки и капсулы суставов.

В ходе заболевания в первую очередь пострадают межпозвонковые диски и суставные капсулы. Затем в процесс вовлекаются опорно-двигательная, нервная и мышечная системы.

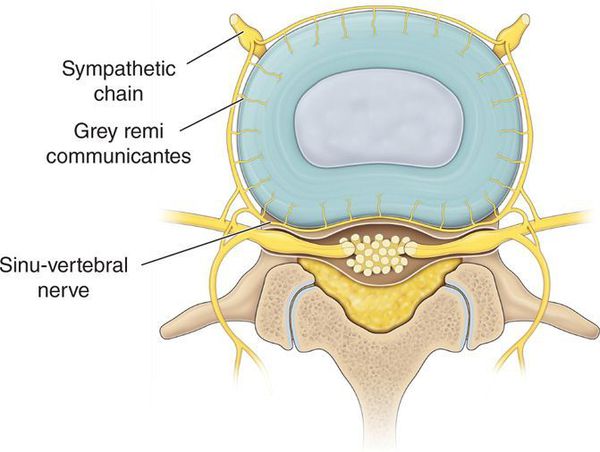

Появление ярко выраженных проявлений болезни связано с раздражением нервных окончаний, что приводит к появлению болевых синдромов в области грудного отдела позвоночника.

Синувертебральный нерв

Продвижение дегенеративного процесса в дисках и суставах приводит к:

- Усилению нарушений в питании тканей;

- Иммунологическим расстройствам из-за повышенной чувствительности к разрушающим продуктам, что делает болезнь цикличной.

Воспалительный процесс затем сменяется на ростовой, что приводит к вовлечению окружающих тканей и нервных структур, способствуя появлению неврологических симптомов дистрофии позвоночника.

Классификация и стадии развития вертеброгенной торакалгии

При возникновении болей в области грудной клетки важно учитывать различные источники:

- локальную боль, вызванную различными патологическими изменениями мышечно-скелетных структур;

- отражённую боль, связанную с нарушениями внутренних органов;

- проекционную боль, возникающую при патологии корешков спинного мозга или нерва.

В. Ф. Кузнецов (2004 год) предложил одну из последних классификаций заболеваний нервной системы, включающую неврологические синдромы и основные патологии позвоночного столба. Ниже приведены выдержки из этой классификации относительно поражений на уровне грудного отдела позвоночника.

Неврологические синдромы, связанные с позвоночником:

- Рефлекторные болевые синдромы (без нарушений функции нервов) — грудная невралгия и торакалгия;

- Синдромы, обусловленные поражением корешков;

- Нарушения движения, обусловленные патологией позвоночника — мышечные дистонии, деформации позвоночника, ограничение подвижности позвоночника;

- Грыжи межпозвонковых дисков;

- Спондилоартральный синдром;

- Стеноз позвоночного канала;

- Нарушения кровообращения в корешках, спинном и головном мозге, обусловленные патологией позвоночника;

- Нейродистрофические синдромы, связанные с патологией позвоночника;

- Вторичные компрессионно-ишемические невропатии;

- Неврологические синдромы, связанные с внутренними органами и позвоночником;

- Сочетанные неврологические синдромы, обусловленные патологией позвоночника.

Осложнения вертеброгенной торакалгии

Синдромы ВТ, вызванные рефлекторными механизмами, представлены широким спектром проявлений. Их связь с конкретными сегментами спинного мозга или нервными корнями определяется поражением межпозвоночных дисков. Однако корешковый компрессионный синдром является редким явлением среди них.

Постепенное ухудшение состояния пациента, характеризующееся прогрессирующим усилением симптомов, значительно сказывается на его работоспособности. Возникает усталость, снижается концентрация внимания при выполнении задач, появляются раздражительность и повышенная эмоциональная чувствительность.

Особенностью является нарушение сна — бессонница и прерывистость, обусловленные относительной неподвижностью грудного отдела позвоночника. Пациент просыпается усталым и разбитым, что дополнительно снижает его работоспособность.

Часто возникают боли во внутренних органах — в сердце или животе. Они имеют ломающий, ноющий характер, иногда острые, усиливаются при наклонах и поворотах тела.

Длительное течение заболевания часто сопровождается различными вегетативными расстройствами, вплоть до панических атак.

Диагностика вертеброгенной торакалгии

При обследовании пациента определение источника болевых симптомов является ключевым фактором. Это особенно важно для диагностики и назначения соответствующего лечения при вертеброгенной торакалгии.

Дифференциальная диагностика обычно проводится с заболеваниями легких, сердца и желудочно-кишечного тракта.

Для исследования нарушений опорно-двигательной системы при торакалгиях используются неврологические, нейроортопедические и мануальные методы. Клиническое обследование значительно упрощает диагностику, сокращая возможные варианты диагнозов из-за разнообразия симптомов заболевания.

Нейроортопедическое обследование включает различные методики:

- курвиметрическую диагностику;

- угломерная проверка;

- миотонометрия;

- тензоальгиметрия.

Чтобы интерпретировать результаты нейроортопедического обследования, необходимо преобразовать их в сопоставимые значения, сравнив каждый параметр с нормой. Интегральный показатель отражает тяжесть заболевания и может быть использован для оценки эффективности лечения.

При мануальном тестировании проводится оценка функциональных изменений опорно-двигательного аппарата, выявляются патологические мышцы, оценивается ограничение движений в трех плоскостях.

Далее выявленные нарушения необходимо уточнить через пальпацию, исследование движений и мышечных групп, суставной мобильности.

Мануальное тестирование при вертеброгенной торакалгии

Рентгенологическое исследование является важным методом диагностики вертеброгенной торакалгии, позволяет установить дистрофические изменения позвоночника, провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и выявить аномалии опорно-двигательного аппарата.

- Функциональная спондилография, проводимая в различных позах, позволяет оценить стабильность позвоночника, смещение позвонков и состояние связок.

Самыми информативными методами нейровизуализации являются КТ и МРТ:

- КТ позволяет определить поражения позвоночника и спинного мозга, выявить опухоль или травму, а также стеноз позвоночного канала и протрузии дисков.

- МРТ предоставляет более детальные изображения мягких тканей и позволяет оценить состояние нервов и дисков. Безопасен в плане лучевой нагрузки.

Применение КТ и МРТ позволяет определить тактику лечения и показания к хирургическому вмешательству.

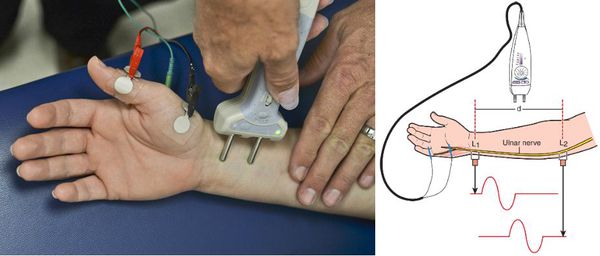

Функциональное состояние периферических нервов оценивается с помощью электронейромиографии, которая позволяет измерить скорость проведения нервных импульсов.

Оценка состояния нервов с помощью электронейромиографии

Для дифференциальной диагностики ВТ с другими заболеваниями применяются различные методы, такие как велоэргометрия, фонокардиография, холтеровское мониторирование, ЭКГ, спирография, фиброгастроскопия, УЗИ и рентгенография грудной клетки.

Лечение вертеброгенной торакалгии

Лечение пациентов с вертеброгенной торакальной болью должно быть своевременным, комплексным, дифференцированным и учитывать следующее:

- патогенез болезни;

- интенсивность болевого синдрома;

- характер течения патологии;

- периоды обострений.

Терапия лекарственными препаратами при вертеброгенной торакальной боли включает:

- анальгетики, включая нестероидные противовоспалительные средства;

- миорелаксанты;

- препараты для защиты хряща суставов;

- глюкокортикостероиды (назначаются при сильном болевом синдроме);

- препараты, нормализующие кровообращение и лимфоток (прописываются при нарушениях микроциркуляции);

- антидепрессанты и средства для снятия напряжения (назначаются при сильных болях и невротизации пациента).

Эффективным методом лечения является физиотерапия, так как она воздействует на патогенез, стимулирует процессы самовосстановления, не вызывает аллергических реакций и побочных эффектов. Боль отлично облегчается при применении:

- электроанестезии, ультрафиолетового и инфракрасного излучения;

- криотерапии;

- динамической терапии (ДДТ);

- магнитно-световой терапии;

- ультразвука с гидрокортизоном.

Ультравысокочастотная терапия назначается в острой и подострой стадии заболевания благодаря своему противовоспалительному и рассасывающему действию.

Прогноз. Профилактика

Для успешной борьбы с ВТ важен вопрос проведения первичной и вторичной профилактики.

Первичная профилактика заключается в поддержании правильного образа движения, достигаемого правильным выполнением рабочих операций, связанных с нагрузкой на спину. Работникам следует делать небольшие перерывы для выполнения физических упражнений. Рекомендуется заниматься ЛФК в группе «Здоровье» и посещать бассейн.

Для вторичной профилактики необходимо зарегистрировать больных в диспансере, проводить лечение для предотвращения рецидивов, корректировку и закрепление правильного динамического образа движения с помощью остеопатии, ЛФК, гидрокинезотерапии, а также учить пациентов методам автомобилизации и постизометрической релаксации.

Прогноз при ВТ, как правило, благоприятный и во многом зависит от раннего выявления заболевания и предпринятых профилактических мер. Однако при развитии компрессионных корешковых или спинальных синдромов (миелопатии) на фоне стеноза позвоночного канала прогноз заболевания может оказаться неблагоприятным, и пациентам потребуется наблюдение у нейрохирургов.

Список литературы

- В.П. Веселовский. Практический курс по вертеброневрологии и мануальной терапии. — Издательство в Риге, 1991 г. — Объем 351 страниц.

- В.А. Епифанов, И.С. Ролик, А.В. Епифанов. Борьба с остеохондрозом: Проблемы диагностики, методы лечения и профилактика. — В Москве, 2000 г. — Содержание 344 страниц.

- Л.П. Заинчуковская. Исследование влияния комплексного лечения на неврологические симптомы при дистрофических изменениях позвоночника / Аннотация кандидатской диссертации в медицине. — Уфа, 1998 г. — Объем 22 страниц.

- Г.А. Иваничев. Основы мануальной медицины (мануальной терапии). — Печатное издание в Казани, 2000 г. — 650 страниц.

- В.Ф. Кузнецов. Справочник вертеброневролога: Патология, методы диагностики. — Издательство в Минске: Беларусь, 2004 г. — 352 стр.

- Х.А. Мусалатов, А.Д. Ченский, С.В. Бровкин. Синдром псевдокардиальной боли (вертеброкардиальный): Особенности клинических проявлений, диагностика, лечение и профилактика // Публикация в журнале «Медицинская помощь», 2001 год. — № 5. — Страницы 40-42.

- А.М. Орел. Применение рентгенологических методов для диагностики позвоночника в практике мануального врача. — Издательство «Видар», 2006 г. — 311 страниц.

- М.А. Пеганова. Механизмы развития неврологических симптомов при грудном остеохондрозе // Отчет о хирургической проблематике заболеваний позвоночника и спинного мозга. — Город Новосибирск, 1997 г. — Странички 51-56.

- Я.Ю. Попелянский. Болезни периферической нервной системы: Наставление для медицинских работников. — Издательство «Медицина», Москва, 1989 г. — 463 страницы.

- Я.Ю. Попелянский. Новейшие тенденции в ортопедической неврологии (вертеброневрологии). — Издательство «МЕДпресс», 2004 г. — 672 стр.

- И.Р. Шмидт, М.А. Пеганова. Отличительные черты рефлекторных проявлений остеохондроза грудного отдела позвоночника // Отчет о хирургической проблематике заболеваний позвоночника и спинного мозга. — Город Новосибирск, 1997 г. — Страницы 56-60.

- Ф.А. Хабиров. Современные взгляды на неврологию позвоночника. — Издание в городе Казани, 2001 г. — 469 страниц.

Симптомы вертеброгенной торакалгии

При вертеброгенной торакалгии наблюдаются разнообразные болевые ощущения в области спины, которые могут быть вызваны различными патологическими процессами в межпозвоночных дисках (протрузии, грыжи), спондилопатиях (сколиоз, нарушения осанки) или другими внутренними образованиями. Боли могут распространяться в определённые зоны тела, отражаясь от других органов и вызывая психоэмоциональные и вегетативные нарушения. Они могут быть связаны также с метеочувствительностью и метеолабильностью.

Симптомы вертеброгенной торакалгии могут проявляться как острыми, резкими болями, так и хроническими, длительными неприятными ощущениями. Часто возникают при перегрузках позвоночника, неправильной физической активности или неправильном положении тела. Боли могут быть прозванием, тупыми или колющими и могут усиливаться при движении или изменении позы тела, а также при изменении погоды.

Физиотерапия в комплексном лечении вертеброгенной торакалгии

При вертеброгенной торакалгии особенно важно проведение специальных упражнений, направленных на коррекцию осанки, улучшение гибкости позвоночника и укрепление мышц спины. Физиотерапия также помогает справиться с психоэмоциональными проблемами, связанными с хронической болью и ограничением движений.

Пациентам с вертеброгенной торакалгией часто назначают курс лечебного массажа, который помогает улучшить кровообращение в зонах перегрузки и улучшить питание дисков межпозвонковых пространств. Также показано проведение физиотерапевтических процедур, например, лечебного грязелечения или электрофореза для облегчения болевого синдрома.

Эффективность физиотерапии при вертеброгенной торакалгии подтверждается многими исследованиями. Однако важно помнить, что каждый пациент индивидуален, и необходимо подходить к выбору методов физиотерапии с учетом особенностей его заболевания и общего состояния организма.

Хирургическое лечение вертеброгенной торакалгии

Пациентам с вертеброгенной торакалгией, которая не поддаётся консервативному лечению, может быть назначено хирургическое вмешательство. Это метод, который применяется в случае, когда боли в грудном отделе позвоночника становятся непереносимыми и сильно ухудшают качество жизни.

Хирургическое лечение вертеброгенной торакалгии может быть необходимо при наличии определённых патологий межпозвонковых дисков, таких как протрузии или грыжи. Боли, которые проецируются в различные органы внутренних систем, и которые вызваны спино-динамическими нарушениями, также могут требовать хирургического вмешательства.

Часто хирургическое лечение вертеброгенной торакалгии проводится при наличии кифоза или сколиоза. Эти отражённые нарушения осанки могут вызывать метеолабильность и повышенную метеочувствительность, что способствует усилению болевого синдрома. Кроме того, психоэмоциональные и вегетативные расстройства часто сопровождаются вертеброгенной торакалгией и могут требовать хирургического вмешательства.

Реабилитация после лечения вертеброгенной торакалгии

После успешного лечения вертеброгенной торакалгии очень важно провести комплексную реабилитацию, направленную на восстановление функций позвоночника и снятие болевого синдрома. В процессе реабилитации уделяется внимание не только физической подготовке, но и психоэмоциональному состоянию пациента.

- Основной задачей реабилитации после лечения вертеброгенной торакалгии является укрепление мышц спины, коррекция осанки и улучшение гибкости позвоночника. Для этого используются специальные упражнения, массаж, физиотерапия.

- Также важно предотвратить возможное возникновение рецидивов болей в спине. Для этого пациентам рекомендуется вести активный образ жизни, следить за своим весом, избегать длительных сидячих поз и неправильной осанки.

- При реабилитации после вертеброгенной торакалгии крайне важно учитывать индивидуальные особенности каждого пациента. В зависимости от степени физической подготовки и наличия других патологий, специалисты разрабатывают индивидуальные программы возвращения к здоровому образу жизни.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Чем вызвана вертеброгенная торакалгия?

Вертеброгенная торакалгия возникает вследствие дистрофических поражений грудного отдела позвоночного столба, обусловленных поражением рёберно-позвоночных и рёберно-поперечных суставов и их капсул.

Какие факторы могут спровоцировать появление вертеброгенной торакалгии?

Факторами, способствующими возникновению вертеброгенной торакалгии, могут быть травмы и опухоли позвоночного столба, протрузии межпозвонковых дисков, отражённые боли при патологии внутренних органов, стато-динамические перегрузки, психоэмоциональные перегрузки, нарушения осанки и метеолабильность.

Возможно ли, что вертеброгенная торакалгия вызвана только дистрофическими изменениями позвоночника?

Нет, боль в спине, связанная с вертеброгенной торакалгией, может быть вызвана не только дистрофическими изменениями позвоночника, но также миофасциальной патологией, то есть нарушениями работы мышечного аппарата.

Какие факторы оказывают влияние на развитие и течение вертеброгенной торакалгии?

На развитие и течение вертеброгенной торакалгии могут влиять травмы и опухоли позвоночного столба, протрузии межпозвонковых дисков, патология внутренних органов с отражёнными болями, стато-динамические и психоэмоциональные перегрузки, нарушения осанки и метеолабильность.

Какие зоны спины могут быть проекцией отражённых болей при вертеброгенной торакалгии?

Отражённые боли при вертеброгенной торакалгии могут распространяться по вегетативным образованиям и проецироваться в определённые зоны спины, зависящие от конкретного случая и особенностей пациента.

Какие факторы могут спровоцировать возникновение вертеброгенной торакалгии?

Возникновение вертеброгенной торакалгии может быть спровоцировано травмами и опухолями позвоночного столба, протрузиями межпозвонковых дисков, отражёнными болями при патологии внутренних органов, стато-динамическими перегрузками, психоэмоциональными перегрузками, нарушениями осанки и метеолабильностью.