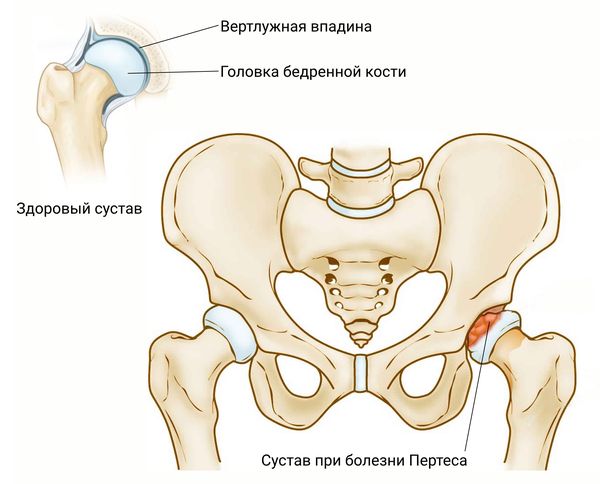

Патологический процесс в тазобедренном суставе, характеризующийся ухудшением кровоснабжения головки бедренной кости и её разрушением, называется Болезнь Легга — Кальве — Пертеса (Legg — Calve — Perthes disease). В результате этого нарушается нормальное функционирование сустава.

Это заболевание сокращенно называется болезнью Пертеса.

Болезнь Пертеса

Болезнь Пертеса диагностируется в 0,17–1,9 % случаев среди всех обращений к врачу-ортопеду. Симптомы обычно возникают в возрасте от 4 до 8 лет. У мальчиков это заболевание встречается в 5 раз чаще, а поражение обеих головок бедренных костей (6–8 % случаев) диагностируется чаще у девочек.

Продолжительность заболевания обычно составляет 2–8 лет, причем у мальчиков восстановление головки бедренной кости происходит в два раза медленнее.

Причины болезни Пертеса

Точные причины развития этого заболевания неизвестны, но в некоторых случаях оно может быть связано с генетическими мутациями. Болезнь Пертеса также может сопровождаться гиперкоагуляцией (фактор V Лейден) — генетическим нарушением, приводящим к повышенной склонности к тромбообразованию.

Среди предрасполагающих факторов также могут быть травмы и переломы.

Если вы заметили симптомы, похожие на описанные, обязательно обратитесь к врачу. Самолечение может навредить вашему здоровью!

Симптомы заболевания Пертеса

Родители детей, страдающих этим заболеванием, не всегда быстро обращаются за медицинской помощью, так как в начальной стадии жалобы на дискомфорт могут быть минимальными.

Первым признаком обычно является хромота, которая возникает без боли или с болями в области паха, бедра или колена. Обычно боль не острая, возникает после длительной физической нагрузки в течение дня и проходит быстро в состоянии покоя. Также ребенку может быть сложно развести и повернуть ногу внутрь. Кроме того, возможен спазм мышц передней поверхности бедра.

Патогенез заболевания Пертеса

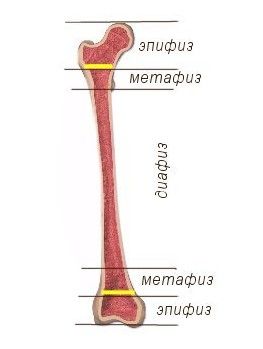

Развитие болезни начинается с нарушения кровоснабжения эпифиза бедренной кости, которое может быть вызвано различными факторами, включая травмы. У детей изначально кровоснабжение головок бедренных костей невысокое, что делает эпифиз более уязвимым к отсутствию кровообращения.

Строение кости

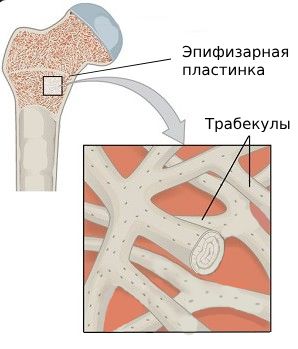

Далее из-за проблем с поступлением крови эпифиз подвергается некрозу, что приводит к отмиранию части костной ткани. На фоне некроза происходит излишний рост эпифизарной пластинки, состоящей из хрящевой ткани и расположенной между эпифизом и метафизом. Это связано с попыткой организма противостоять потере костной ткани. Однако в результате таких изменений может быть нарушен общий рост эпифиза головки бедренной кости.

При дальнейшем развитии болезни происходит стадия фрагментации, когда мертвая часть кости разрушается. Это может произойти в результате травмы или других патологических состояний.

Из-за некроза и разложения тканей в метафизе появляются полости — псевдокисты или кисты, которые заполняются хрящевой тканью. Суставная поверхность головки бедра выше зоны некроза становится менее выпуклой. Из-за уменьшения костной плотности в боковых частях головок бедренных костей, а также из-за относительно быстрого уменьшения высоты эпифиза могут возникать предвывихи и подвывихи головок бедренных костей.

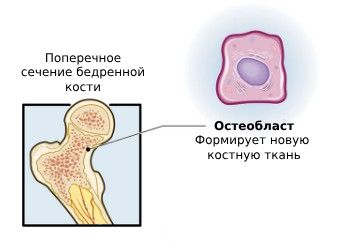

На последних этапах головка бедренной кости восстанавливается за счет увеличения количества остеобластов — клеток, отвечающих за образование костной ткани .

Остеобласт

Одним из ключевых моментов в развитии заболевания является недоразвитие хрящевой ткани верхней части эпифиза и замедленное появление центров окостенения. Эпифиз состоит из хрящевой ткани, которая с возрастом превращается в костную ткань. Обычно центры окостенения должны появляться в определенные периоды роста. Однако при болезни Пертеса костная ткань в эпифизе образуется медленнее, что вызывает изменения в структуре и форме головки бедра, влияющие на функционирование сустава и приводящие к характерным признакам этого заболевания.

Классификация и стадии развития болезни Пертеса

Согласно классификации Вальденстрема, имеется четыре стадии заболевания:

1. Начальная стадия:

- наблюдается асимметрия головки бедренной кости;

- плотность эпифиза увеличена на рентгеновском снимке;

- растет расстояние между суставными поверхностями в центральной части сустава;

- эпифизарная пластинка (зона роста у детей и подростков) нечеткая;

- плотность проксимального метафиза бедренной кости уменьшена в области, близкой к верхней части кости.

2. Стадия фрагментации:

- появление светлых участков в виде полумесяца в субхондральной зоне (области под хрящевой поверхностью кости);

- разрушение и рассасывание эпифиза;

- неоднородность контуров и интенсивности головки бедренной кости;

- усиление трабекул — мелких пластин, формирующих решетчатую структуру кости.

Эпифизарная пластинка и трабекулы

3. Репаративная стадия:

- признаки вторичного окостенения;

- четкие контуры головки бедренной кости;

- нормальная интенсивность эпифиза на рентгенограмме.

4. Заживление. Зависит от тяжести состояния головки бедренной кости, которое либо почти не отличается от нормы, либо имеет некоторые отклонения, видные на рентгеновском снимке .

Классификация Каттералла описывает степень изменений эпифиза:

- I стадия: поражено менее 1/4 эпифиза (передняя и средняя часть). Кольцевидные изменения, где кость частично или полностью теряет свою структуру, в субхондральной зоне отсутствуют. Головка бедренной кости не повреждена.

- II стадия: затрагивается менее 50 % эпифиза. Присутствует коллапс пораженной части эпифиза, но высота средней и боковой частей в норме. Минимальные кистозные изменения метафиза видны.

- III стадия: эпифиз почти полностью вовлечен в патологический процесс. Он плотный на снимке, есть рассеянные изменения метафиза. Шея бедренной кости увеличена по стороне поражения.

- IV стадия: уменьшается высота всего эпифиза головки бедренной кости.

По классификации Салтера, определяются два типа заболевания: тип А (поражение менее 50 % эпифиза головки бедренной кости) и тип В (поражение более 50 %) .

Классификация Райнберга учитывает рентгенологические признаки. По ее данным, выделяют пять стадий развития болезни:

- Начальная стадия. Наблюдается остеопороз головки и шейки бедренной кости, увеличивается суставной зазор, появляется узкая полоса просветления под куполом головки. На этой стадии развивается очаговый некроз губчатого вещества, но зона роста головки бедренной кости остается без изменений. Возможно появление слабой хромоты и незначительной болезненности в области сустава.

- Стадия компрессионного перелома. Под действием повышенной нагрузки на головку бедренной кости, она становится плоской и уплотненной. Структурные нарушения костной ткани приводят к появлению неровных контуров. На этой стадии возможна умеренная хромота и болезненность в области сустава при нагрузке, а также затруднения при отведении и вращении ноги внутрь.

- Стадия фрагментации. Некротические массы растворяются, образуя отдельные костные фрагменты («островки»). Они окружены новообразованной соединительной тканью и хрящом, которые на рентгенограмме выглядят как «транспарентные» области, называемые секвестрами. На этой стадии выражена хромота, болезненность в области сустава, затруднения при отведении и вращении ноги внутрь.

- Стадия восстановления. Структура головки постепенно приобретает нормальный губчатый рисунок, но исходная форма не восстанавливается, и деформация сохраняется на всю жизнь. На этой стадии могут возникать дискомфорт после короткой ходьбы или осевой нагрузки (например, в положении стоя), а также дискомфорт при движении.

- Стадия исхода. Возможно развитие вторичной деформации головки бедренной кости и вертлужной впадины. Эта стадия может протекать бессимптомно или сопровождаться легкой хромотой. Наиболее неблагоприятным исходом будет развитие деформирующего артроза с ярко выраженным остеосклерозом, краевыми костными изъянами и сужением суставной щели. Этот артроз может сопровождаться болью, хромотой и ограничением подвижности в суставе .

Для прогнозирования исходов заболевания используется классификация Сталберга.

| Класс | Размер и форма головки бедренной кости | Рентгенологическая картина | Прогноз |

|---|---|---|---|

| I | Сферическая форма без нарушения конгруэнтности, то есть головка бедра соответствует впадине сустава | Норма | Хороший |

| II | Сферическая форма без нарушения конгруэнтности, но размер уменьшен менее чем на 2 мм | Сферическая форма сохранена с одним или несколькими признаками деформации и нарушений | Хороший

|

| III | Не сферическая форма без нарушения конгруэнтности, размер уменьшен более чем на 2 мм | Не сферическая форма без уплощения | Артрит легкой и средней степени тяжести |

| IV | Не сферическая форма без нарушения конгруэнтности | Головка бедренной кости и вертлужная впадина уплощены | Плохой: артрит средней тяжести |

| V | Не сферическая форма с нарушением конгруэнтности | Головка уплощается при сохранении нормальных размеров шеи и вертлужной впадины | Плохой: тяжелый ранний артрит |

Осложнения болезни Пертеса

Главным осложнением заболевания Пертеса является остеоартрит. Вероятность его развития зависит от возраста при установлении диагноза:

- после 10 лет — почти 100 %;

- от 6 до 9 лет — менее 40 %;

- до 5 лет — практически равна нулю.

Полное восстановление работы сустава происходит приблизительно в 20 % случаев. Однако у большинства пациентов остается хромота и ограничение движения в суставе различной степени .

Диагностика заболевания Пертеса

Для диагностики заболевания проводят осмотр, лабораторные анализы и инструментальные методы: рентгенографию, ультразвуковое исследование (УЗИ), артрографию и другие исследования. Основным методом диагностики является рентгенография тазобедренных суставов, но изменения видны только на поздних стадиях. Для установления диагноза на ранних этапах лучше использовать МРТ.

Осмотр

При заболевании пациенту трудно отводить бедро в сторону и поворачивать его внутрь, умеренно ограничены движения в тазобедренном суставе, наблюдается небольшая атрофия мышц бедра и ягодичной области .

На приеме врач определит:

- относительное укорочение ноги — визуально ноги могут казаться разной длины, но анатомическая длина костей находится в пределах нормы, редко можно заметить незначительное укорочение или удлинение ноги из-за угнетения или раздражения зоны роста;

- уменьшение мышц ягодицы, бедра и голени;

- наличие боли — при уменьшении нагрузки на пораженный сустав симптомы могут полностью исчезнуть, но после вставания на ноги боль возникает снова, также ее можно почувствовать при пальпации тазобедренного сустава;

- нарушение хода;

- симптом Дюшена — Тренделенбурга (слабость мышц ягодиц) .

Рентгенография

На ранних стадиях рентгенологическое изображение может оставаться нормальным, но могут быть выявлены признаки, такие как увеличение промежутка между суставными поверхностями из-за воспаления, усиленная головка бедренной кости и другие проявления, которые может проинтерпретировать только специалист. На более поздних этапах наблюдается деформация головки бедренной кости и другие характерные признаки .

Уплощение, склерозирование и фрагментация эпифиза головки левой бедренной кости. Взаиморасположение элементов сустава правильное, тазовая кость и вертлужная впадина без изменений [15]

Ультразвуковое исследование

При заболевании Пертеса на УЗИ можно обнаружить выпот (на ранних стадиях), утолщение хрящевой пластинки головки бедренной кости, фрагментацию эпифиза и увеличение антеверсии бедра (его слегка вывернутую ориентацию наружу). При этом разница в толщине суставного хряща между двумя тазобедренными суставами более 3 мм будет указывать на болезнь Пертеса .

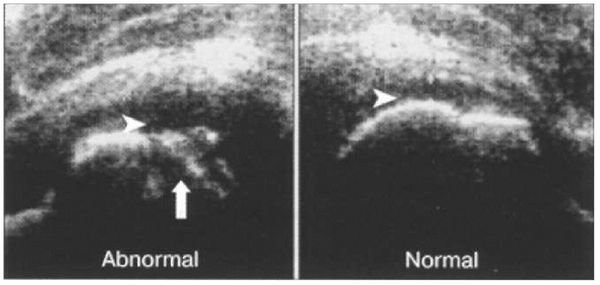

Изменения, выявленные на УЗИ при болезни Пертеса, встречаются редко. Пациенты чаще всего жалуются на боль неясного происхождения, при этом можно обнаружить фрагментацию эпифиза (указанная на рисунке ниже стрелка), остеосклероз (хрящевое вещество в суставе заменено костной тканью) и увеличение толщины суставного хряща (головка стрелки), которые особенно заметны при сравнении с противоположной здоровой стороной .

Ультразвуковые изменения при болезни Пертеса [17]

Артрография

Рентгеноконтрастное исследование (артрография) проводят только детям от 6 лет с полным или значительным поражением эпифиза (на стадиях III и IV согласно классификации Каттералла), которые нуждаются в хирургическом вмешательстве, для выбора оптимального метода лечения .

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

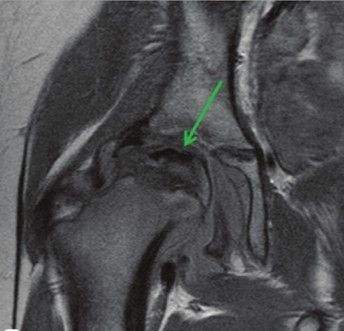

На начальных стадиях аваскулярной стадии нарушается кровоснабжение головки бедра, что приводит к отмиранию костной ткани и появлению у ребенка хромоты. На МРТ можно обнаружить участки некроза, как правило, в субхондральной области (непосредственно под хрящевой поверхностью). Кроме того, МРТ позволяет увидеть уменьшение размеров и/или отсутствие нормального роста головки бедренной кости, что можно определить даже на ранних стадиях .

Изображение МРТ правого тазобедренного сустава у девятилетней девочки с болезнью Пертеса: низкий сигнал (зеленая стрелка), указывающий на наличие некроза [19]

На стадиях реваскуляризации и заживления, которые могут продолжаться долгие годы, костный мозг обычно имеет неоднородный сигнал. Для определения хорошего прогноза важным признаком будет усиление сигнала в боковых частях головки бедренной кости .

Сцинтиграфия

Болезнь Пертеса сопровождается уменьшением или отсутствием кровоснабжения. Сцинтиграфия позволяет выявить заболевание раньше, чем рентгенография . Как правило, данные сцинтиграфии и МРТ схожи, но во втором случае можно более точно определить, какие участки костной и хрящевой ткани поражены, и избежать ионизирующего излучения. Поэтому в педиатрической практике предпочтительнее использовать МРТ .

Лабораторная диагностика

Для различения болезни Пертеса от других заболеваний может потребоваться общий анализ крови, анализ на ревматоидный фактор, гормоны щитовидной железы и другие обследования, которые предпишет специалист.

Дифференциальная диагностика

Болезнь Пертеса следует отличать от следующих заболеваний:

- транзиторный (временный) синовит;

- инфекционный артрит ;

- ювенильный ревматоидный артрит — в отличие от болезни Пертеса, в 80 % случаев в крови можно обнаружить ревматоидный фактор ;

- врожденная дисплазия тазобедренного сустава или вертлужной впадины;

- детский церебральный паралич — сопровождается неврологическими симптомами, такими как снижение мышечного тонуса;

- миодистрофия Дюшенна — уровень креатинфосфокиназы (КФК) повышен более чем в 10 раз;

- юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости (хронический, стабильный) — существуют различия на рентгенограмме ;

- Постоянное лейкопластырное натяжение,

- Манжетное вытяжение,

- Скелетное вытяжение по методике «Over head»,

- Специальные укладки,

- Ортезы,

- Гипсовые повязки, шины и гипсовая кроватка, изготовленная индивидуально.

- Исследование заболевания Легга — Кальве — Пертеса было проведено Крутиковой Н. Ю. и Виноградовой А. Г. // Журнал Вопросы современной педиатрии. — 2015. — № 5. — Страницы 548–552.

- Информация о болезни Легга — Кальве — Пертеса можно найти на сайте клиники Mayo Clinic. — 2022.

- Леруа Ж., Амара С. А., Лешевалье Ж. Очерк о заболевании Легга — Кальве — Пертеса // Журнал Orthop Traumatol Surg Res. — 2018. — № 1С. — Страницы S107–S112.ссылка

- Книга «Основы педиатрии по Нельсону», авторы Маркданте К., Клигман Р., в переводе Кокаревой Е. В. — 8-е издание. — М.: Эксмо, 2021. — 848 страниц.

- Справочник «Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста» под редакцией Миронова С. П. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 416 страниц.

- Описание эпидемиологии и демографии болезни Легга — Кальве — Пертеса в статье Randall T., Elaine N. // Журнал IRSN Orthop. — 2011.ссылка

- Бунин Е. А., Угриницкий Я. А., Сячина Н. И., Шварберг В. Л. Результаты хирургического лечения болезни Пертеса у детей в санатории // Журнал Ортопедия и травма. — 1990. — № 2. — Страницы 20–23.

- Исследование Legg–Calve–Perthes disease у девочек в сравнении с результатами у мальчиков было проведено Гиль Ж. Т., Липтон Г. И., Шоке Г. и др. // Журнал J Bone Joint Surg Am. — 1998. — № 9. — Страницы 1256–1263.ссылка

- Руководство «Лучевая диагностика. Детские болезни» в переводе Климова В. А., под редакцией Ахадова Т. А. — 2-е издание. — М.: МЕДпресс-информ, 2016. — 400 страниц.

- Экспертный справочник по педиатрии «ExpertDDX: Pediatrics» от издательства Elsevier, 2020. — 850 страниц.

- Книга на тему диагностической радиологии педиатрических заболеваний авторства Гупта А. К., Чаудхури В., Кхандельвал Н. — Издательство JP Medical Ltd, 2011. — 560 страниц.

- Публикация «Секреты педиатрии» авторов Полин Р. А., Дитмар М. Ф. — М.; СПб.: Издательство БИНОМ — Невский Диалект, 1999. — 784 страниц.

- Учебник «Хирургические болезни детского возраста» в 2 томах под редакцией Исакова Ю. Ф. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. — Страницы 258–263.

- Информация о болезни Пертеса на сайте Radiopaedia. — 2023.

- Информация о заболевании Легга — Кальве — Пертеса на сайте Radiopaedia. — 2023.

- Зубарев А. Р., Неменова Н. А. Пособие для врачей по ультразвуковому исследованию опорно-двигательного аппарата у взрослых и детей. — М.: Видар-М, 2006. — Страницы 85–87.

- «Ультразвуковые исследования костно-мышечной системы: практическое руководство» в переводе Хитровой А. Н., под редакцией Назаренко Г. И., Героевой И. Б. — М.: Видар-М, 2007. — Страницы 170.

- Атлас педиатрической хирургической диагностики от Ричарда Карачи. — 1-е издание. — Электронное издание, 2020. — Страница 296.

- Сборник «Перлы и трудности в педиатрической диагностике: варианты и другие сложные диагнозы» от Ньюмана Б. Далдруп-Линка. — Cambridge University Press, 2014. — Страница 356.

- Классификация болезни Пертеса по Валденштрёму на сайте Radiopaedia. — 2022.

- Описание классификаций и прогностических факторов заболевания Легга — Кальве — Пертеса в статье Рампала В., Клемента Ж. Л., Соллы Ф. // Журнал Clin Cases Miner Bone Metab. — 2017. — № 1. — Страницы 74–82.ссылка

- Краткое описание классификации Herring для болезни Легга — Кальве — Пертеса в статье Коллитза К. М., Ги А. О. // Журнал Clin Orthop Relat Res. — 2013. — № 7. — Страницы 2068–2072.ссылка

- Руководство «Амбулаторная ортопедия детского возраста» под редакцией Крестьяшина В. М. — М.: Медицинское информационное агентство, 2013. — 232 страницы.

- Методическое пособие «Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов» авторства Михайлова М. К., Володиной Г. И., Ларюковой Е. К. — М.: Книга по требованию, 2013. — 66 страниц.

- Учебное пособие «Клиника, диагностика и лечение основных ревматических болезней» от Трухана Д. И., Филимонова С. Н., Викторовой И. А. — СПб.: СпецЛит, 2014. — 159 страниц.

- Клинические рекомендации обратных мишеневидных дистрофий Дюшенна и Беккера от Общества специалистов по нервно-мышечным заболеваниям. — М., 2023. — 98 страниц.

- Публикация о юношеском эпифизеолизе головки бедренной кости от Соколовского А. М., Соколовского О. А., Гольдмана Р. К. // Журнал Медицинские новости. — 2006. — № 2. — Страницы 45–52.

- Статья об образовании миопатии и дисплазии эпифиза у детей в книге «Нервно-мышечные болезни» от Марковой Т. В., Кениса В. М., Никитина C. C. и др. — 2022. — № 2. — Страницы 37–46.

- Книга «Педиатрическая диагностическая радиография Каффея» от Б. Коули. — 12-е издание. — Saunders, 2013. — 1784 страницы.

- Лекция о дифференциальной диагностике костно-суставной патологии от 24radiology. [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 26.01.2024.

- Барсуков Д. Б., Краснов А. И., Басков В. Е. Исследование корригирующей остеотомии бедра в комплексном лечении детей с болезнью Легга — Кальве — Пертеса // Журнал Гений ортопедии. — 2017. — № 1. — Страницы 63–70.

- Рекомендации по гемофилии от Национального общества детских гематологов и онкологов. — М., 2023. — 65 страниц.

- Информация о талассемиях на сайте MSD Manual. — 2022.

- Информация о болезни сикловой клетки на сайте MSD Manual. — 2022.

- Справочник «Травматология» авторов Краснов А., Аршин В. М., Аршин В. В. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. — Страница 198.

- Информация о методике позвоночного вытяжения у детей старше одного года по методике «Over head» на сайте Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Отделение №10 (Детская ортопедия). [Электронный ресурс]. — Дата обращения: 26.01.2024.

- Адамович Д. М. Пособие по десмургии для студентов медицинских вузов. — Гомель: ГоГМУ, 2007. — Страница 36.

- Информация об остеотомии таза по Солтеру на сайте Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им

Современные методики терапии заболевания Пертеса

В данном разделе мы рассмотрим современные подходы к лечению заболевания Пертеса. Врачи обращают особое внимание на комплексное лечение, которое включает в себя не только медикаментозные препараты, но и физиотерапию, психотерапию и реабилитацию.

Для более эффективного лечения заболевания Пертеса используются инновационные технологии, такие как хирургическое вмешательство, иммунотерапия, генная терапия и лазерная терапия. Эти методы направлены на уменьшение симптомов болезни, улучшение качества жизни пациента и предотвращение рецидивов.

Кроме того, врачи все больше обращают внимание на персонализированное лечение, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента и его ответ на терапию. Это позволяет достичь более высоких результатов и улучшить прогноз болезни.

Реабилитация пациентов после лечения Пертеса

По завершении лечения заболевания Пертеса, особое внимание уделяется процессу восстановления и адаптации пациентов к обычной жизни. Реабилитация играет ключевую роль в процессе восстановления функций организма после болезни, помогая пациентам возвращаться к активной жизни.

Индивидуальный подход к реабилитации пациентов после заболевания Пертеса позволяет учитывать особенности каждого случая и создавать оптимальные условия для восстановления. Врачи и специалисты разрабатывают индивидуальные программы реабилитации, учитывая состояние здоровья, возраст, физическую подготовку и другие факторы.

В процессе реабилитации после заболевания Пертеса активно используются физические упражнения, направленные на восстановление мышечного тонуса и поддержание нормального двигательного режима пациентов. Также проводятся психологические консультации для помощи пациентам в преодолении стресса и адаптации к изменениям в жизни после болезни.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Как часто проявляется болезнь Пертеса?

Болезнь Пертеса выявляют в 0,17–1,9 % случаев от всех обращений к врачу-ортопеду. Симптомы обычно появляются в возрасте от 4 до 8 лет.

Что такое болезнь Легга — Кальве — Пертеса?

Болезнь Легга — Кальве — Пертеса (Legg — Calve — Perthes disease) — это патологический процесс в тазобедренном суставе, при котором ухудшается кровоснабжение головки бедренной кости и она постепенно разрушается. В результате нарушается нормальное строение и работа сустава. Сокращённо заболевание называют болезнью Пертеса.

Существуют ли определенные причины развития болезни Пертеса?

Точные причины заболевания неизвестны, в некоторых случаях оно связано с мутациями в определенных генах. Болезнь Пертеса также может сопровождаться гиперкоагуляцией (фактором V Лейден) — генетическим нарушением, при котором повышается склонность к образованию сгустков крови. К предрасполагающим факторам также относят травмы и переломы.

Сколько времени длится заболевание Пертеса и каковы особенности его протекания у мальчиков?

В среднем болезнь Пертеса продолжается 2–8 лет, причем у мальчиков головка бедренной кости восстанавливается в два раза медленнее, чем у девочек.

<

Лечение болезни Пертеса

Основные цели лечения состоят в том, чтобы сохранить или восстановить форму головки бедренной кости и вертлужной впадины, а также предотвратить или устранить подвывих бедра и эффективно разгрузить сустав для предотвращения контрактур.

Изначально существовали два основных варианта лечения этого заболевания: консервативный и хирургический. Первый применяется чаще и показан в более легких случаях, в то время как второй используется в тяжелых стадиях болезни.

Консервативное лечение

Для достижения хороших результатов часто применяются методы физиотерапии, такие как электрофорез, электромагнитная стимуляция и амплипульс-терапия.

Лекарственный электрофорез представляет собой процедуру, в ходе которой лекарственные препараты вводятся через кожу или слизистые оболочки с помощью электрического тока. Курс лечения обычно включает 15–20 процедур по 15–20 минут.

Электромагнитная стимуляция проводится с использованием магнитного поля для уменьшения боли, снятия воспаления и частичного восстановления тканей. Процедура не вызывает дискомфорта, и курс лечения включает 10–15 ежедневных процедур по 20–30 минут.

Амплипульс-терапия основана на воздействии переменными токами, которые стимулируют местный обмен веществ и способствуют восстановлению тонуса мышц. Эта процедура не вызывает боли, и курс лечения составляет 8–10 процедур.

Кроме основной терапии, часто применяются противовоспалительные препараты и различные ортопедические методы, такие как:

Вытяжение при болезни Пертеса

Для закрепления лечебного эффекта на протяжении всего заболевания рекомендуется проводить лечебные гимнастические упражнения, массаж и электростимуляцию мышц в области тазобедренного сустава. Также может быть проведена центрация головки бедренной кости и использование гипсовой повязки-распорки по Ланге.

Для улучшения кровообращения часто назначаются ангиопротекторы и хондропротекторы.

Лечение консервативными методами обычно длится от 1 до 4 лет, и только в 50% случаев удается добиться быстрого результата.

Хирургическое лечение

Хирургические методы, применяемые в комплексном лечении тяжелой деформации эпифиза у детей, позволяют эффективнее восстановить форму головки бедра и суставные кости. Выбор метода операции зависит от рентгеноанатомических изменений, возраста пациента и других факторов.

| Метод лечения | Показания | |

|---|---|---|

| Вариант рентгеноанатомических нарушений | Возраст, лет | |

| Деторсионная остеотомия бедра | 1 | 6–14 |

| Варизирующая остеотомия бедра | 4 | 6–14 |

| Деторсионно-варизирующая остеотомия бедра | 7 | 6–14 |

| Остеотомия таза по Салтер (Salter) | 2, 5, 8, 10 | 6–14 |

| Остеотомия таза по Салтер с деторсионной остеотомией бедра | 3 | 6–8 |

| Остеотомия таза по Салтер с варизирующей остеотомией бедра | 6 | 6–8 |

| Остеотомия таза по Салтер с деторсионно-варизирующей остеотомией бедра | 9 | 6–8 |

| Тройная остеотомия таза | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 | 9–14 |

| 11 | 6–14 | |

Все методы остеотомии направлены на специализированное изменение формы и положения бедренной кости для исправления её деформации. После операции требуется реабилитация, включающая ЛФК, массаж и физиотерапию.

Корригирующая остеотомия бедра может быть проведена при тяжелом поражении эпифиза в случаях с определенными рентгеноанатомическими нарушениями. Остеотомию по Салтеру рекомендуется при врожденном вывихе и подвывихе у детей, а тройная остеотомия таза — при остаточных подвывихах у подростков.

Прогноз. Профилактика

Продолжительность заболевания обычно составляет от 3 до 7 лет, после чего головка бедренной кости восстанавливается. Однако, раннее обнаружение, тщательное наблюдение и соблюдение плана лечения могут сократить этот срок до 1,5–2,5 лет и обеспечить оптимальную подвижность суставов. В случае легкой формы заболевания оно может затухнуть само по себе, но без лечения может привести к развитию остеоартроза. Поскольку прогноз исхода болезни непредсказуем, необходимо обращение к ортопеду.

Особое влияние на прогноз оказывают возраст ребёнка (у детей старше 8 лет прогноз хуже) и степень поражения эпифиза. Наиболее неблагоприятным считается поражение эпифиза с значительным или полным повреждением, когда в очаг некроза вовлечен боковой сегмент эпифиза. Разрушение этого сегмента у детей среднего и старшего возраста (особенно старше 9 лет) может предвещать развитие выраженной деформации головки бедра, когда она частично или полностью выходит из вертлужной впадины. В таких случаях часто возникает вывих головки бедра, что в дальнейшем может привести к деформации вертлужной впадины.

Прогноз также зависит от степени деформации головки бедра после заживления. У детей старше 8 лет и при остаточной деформации головки бедра возрастает риск развития остеоартроза.

На данный момент не существует способов предотвратить болезнь Пертеса.