Делирий (Delirium) — это состояние смутного сознания, чаще всего сопровождающееся галлюцинациями, иллюзиями, побочным бредом и сильными проявлениями страха.

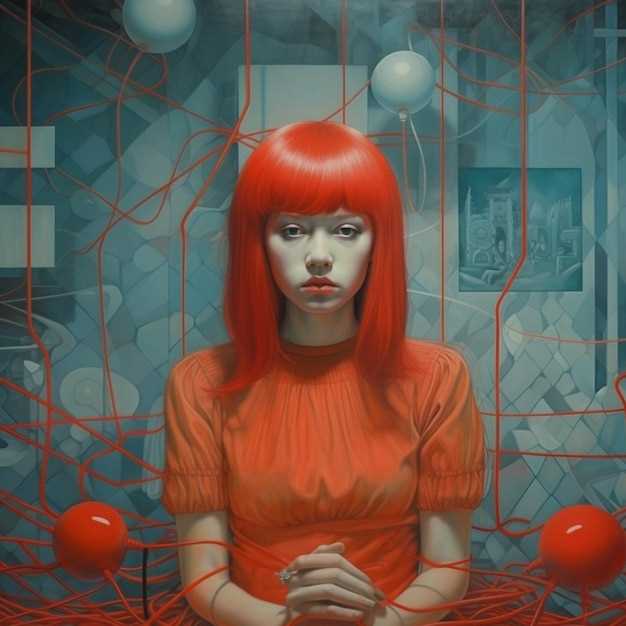

Галлюцинации и страх при делирии

Делирий всегда связан с каким-либо повреждающим фактором, оказывающим воздействие на клетки головного мозга.

Среди рисковых факторов можно выделить:

- нарушения цереброваскулярного типа (например, инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, транзиторные ишемические атаки);

- мигрень;

- воспалительно-инфекционные заболевания мозга (различные энцефалиты, менингиты, абсцессы, васкулиты);

- припадки эпилептического происхождения (включая эпилепсию без судорог и со сбоями памяти), а также состояние после припадка;

- травмы у головного мозга (например, сотрясение, обширные гематомы);

- опухоли в мозге;

- использование некоторых препаратов (таких как холиноблокаторы, нейролептики, бензодиазепиновые транквилизаторы и NMDA-антагонисты);

- эндокринные нарушения (гипо— и гиперпаратиреоз, недостаточность гипофиза и надпочечников);

- нарушения гемостаза (лейкоз, тромбоцитоз, эритроцитоз и другие болезни, увеличивающие вязкость крови);

- инфекции, которые, хоть и не относятся к мозгу, могут повлиять на него (например, тяжелая сепсис, пневмония, коронавирусная инфекция и другие системные инфекции);

- повреждения, которые, хоть и не связаны с мозгом, могут повлиять на него (например, серьезные ожоги, удар электричеством, тепловой удар, обморожение и гипотермия);

- метаболические расстройства (например, нарушения электролитного баланса при заболеваниях почек и печени);

- нарушения кровообращения (например, фибрилляция и трепетание предсердий, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, кардиогенный и гиповолемический шоки);

- дефицит витаминов B1 и B6 (тиамина и пиридоксина);

- синдромы отмены алкоголя и наркотиков.

Если у вас возникли похожие симптомы, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не стоит заниматься самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Признаки делирия

Делирий в своем классическом (галлюцинаторном) развитии проходит через несколько этапов. Исследования на эту тему впервые провел немецкий терапевт Карл фон Либермейстер в 1866 году, когда изучал делирий у пациентов с физическими недугами.

Первый этап характеризуется речемоторным возбуждением. Пациент становится чрезмерно активным, его речь быстреет, высказывания становятся нелогичными и даже бессвязными. Затем в памяти пациента возникают воспоминания, которые сопровождаются образами из прошлого, то есть человек переживает все заново в своем воображении. Движения становятся излишне экзотичными (например, при приветствии пациент кланяется до пола).

Сфера чувств также претерпевает изменения, появляется гиперестезия — усиление чувствительности: свет кажется слишком ярким, звуки — слишком громкими, дискомфорт или боль — нестерпимыми. Пациент не может сосредоточиться, его внимание быстро переключается с одного события на другое. Настроение также становится переменчивым и быстро меняется: от восторженной радости и умиления до угрюмости, раздражительности, капризности и гнева. Пациент плохо спит, часто видит яркие кошмарные сцены во сне, а утром чувствует усталость.

На втором этапе появляются зрительные иллюзии — нарушения восприятия, когда реальные объекты в комнате воспринимаются иначе. Иногда они незначительные (трещину на стене принимают за змею, или ветки деревьев — за пальцы рук), в других случаях возникают сложные сценоподобные иллюзии (например, рисунок на обоях воспринимается как кадр из фильма).

Пациент также может испытывать затруднения с ориентацией во времени и пространстве: путать время года, день недели, не помнить точный адрес своего местонахождения или называть неверно учреждение, где находится (например, считать, что находится в санатории, а не в больнице). При закрывании глаз перед сном у пациента могут возникать галлюцинации. Такие видения называют гипнагогическими. Сновидения при этом настолько яркие, что человек не сразу осознает, что было реальностью, а что — сновидением.

Кошмары при делирии

Третий этап характеризуется настоящими зрительными галлюцинациями, то есть такими, которые пациент видит с открытыми глазами. Это могут быть различные образы: животные, птицы, демоны («белочка» — при алкогольном делирии; насекомые — при наркотическом отравлении) и т. д. Размеры и цвета также могут быть разными.

Поведение пациента на этом этапе полностью зависит от содержания галлюцинаций: если они угрожают, пациент испытывает страх или гнев, пытается избавиться от них; если доставляют удовольствие или радость, поведение пациента соответствует этому. Его речь становится несвязной и сосредоточена на галлюцинациях. Пациент обычно не реагирует на окружающих, и если удается его привлечь, это не надолго. Также он полностью теряет ориентацию во времени и пространстве. При этом самосознание сохраняется, то есть пациент всегда помнит свое имя. На третьем этапе сон либо отсутствует, либо возникает только ближе к утру.

Тяжесть симптомов делирия зависит от времени суток. Обычно во второй половине дня пациенту становится хуже.

Иногда возникают светлые интервалы, когда симптомы уменьшаются или исчезают: пациент становится осознающим свое психическое состояние. Такие интервалы называются луцидными и длится недолго — от нескольких минут до часа.

Если не устранить причину, вызвавшую делирий, любой этап может перейти в более тяжелую форму:

- профессиональную — пациент повторяет привычные монотонные действия, характерные либо для повседневной жизни (питье, чистка зубов, мытье полов), либо для работы (шитье, печать на компьютере), при этом он молчит и не контактирует, галлюцинаций и бреда обычно нет или они незначительные;

- утомляющую — естественное продолжение профессиональной формы, когда сознание настолько подавлено, что остается возможной лишь минимальная монотонная активность в пределах постели вроде тряски и хватания, речь при этом прерывистая, тихая и состоит из отдельных слогов, букв или звуков, поэтому общение с пациентом невозможно .

Делирий при деменции

Согласно современным классификациям, к делирию также относят спутанность сознания, острое нарушение психики или делирий у пожилых (эти три термина являются синонимами). Этот вид проявляется при делирии на фоне деменции, что довольно часто встречается у пожилых пациентов. В данном случае галлюцинации слабо выражены или отсутствуют, также нет проблем с памятью, выражением мыслей, паранойей, резкими изменениями характера, потерей ориентации и утратой интереса к обычным увлечениям .

Патогенез делирия

Происхождение делирия до конца не изучено. Как правило, при делирии наблюдается сочетание поражения головного мозга (острого или хронического) и патологической реакции на стресс.

В процессе развития болезни ключевую роль играют изменения активности нейромедиаторов головного мозга, особенно избыточная активность дофаминергической системы, ответственной за мотивацию, или недостаточность холинергической системы (регулирует баланс торможения и возбуждения). Эти изменения вызывают нарушения когнитивной и поведенческой функций, что подтверждают результаты экспериментов. Например, если ввести холинолитик крысам, у них наблюдаются аналогичные нарушения, как у пациентов с делирием.

Нейромедиаторы

Некоторые ученые утверждают, что при делирии уменьшается антихолинергическая активность в крови. Прием антихолинергических препаратов также может вызвать развитие делирия или значительно увеличить риск его возникновения. Особое значение придаётся мелатонинергической системе нейромедиаторов: нарушения в её функционировании оказывают влияние на расстройства сна.

Эксперименты на животных показали, что применение воспалительных средств у особей с нарушениями нервной системы приводит к развитию делирия чаще, чем у здоровых животных. Эти данные совпадают с информацией о том, что у пожилых людей, страдающих воспалительными заболеваниями ЦНС, делирий наблюдается чаще, чем в общей популяции. В данном случае избыточная реакция макрофагов ЦНС, участвующих в процессах внимания и поведения, поддерживает воспаление в головном мозге, что приводит к развитию и усилению делирия.

Уровень воспалительных факторов (С-реактивный белок и интерлейкины) в крови является диагностическим показателем, указывающим на тяжесть делирия (чем выше эти значения, тем более тяжело протекает делирий).

Особое значение уделяется эндокринным и иммунным нарушениям. Один из факторов риска — это низкий уровень инсулиноподобного ростового фактора 1-го типа (ИФР-1). Это отрицательно сказывается на высвобождении NO (окиси азота), расширяющего сосуды и приводящего к сердечно-сосудистым расстройствам и делирию через активацию тирозинкиназного домена, регулирующего различные внутриклеточные процессы.

Классификация и стадии развития делирия

Существует два способа классификации делирия: клинический и статистический.

Функциональная (клиническая) классификация основана на наблюдении за поведением пациента и его двигательными нарушениями. В соответствии с этим можно выделить следующее:

- Гиперактивный делирий — характеризуется наличием двигательного беспокойства, целенаправленного или хаотичного. В этом случае пациент может быть опасен для окружающих или для самого себя (как случайно, так и намеренно). Обычно пациент ощущает себя в другом месте и стремится выполнить определенные задачи. Иногда он без всякой причины начинает перемещать или выбрасывать вещи, закрывать двери и окна.

- Гипоактивный делирий — пациент неподвижен, подавлен и лежит в постели. Этот вариант болезни связан с более высоким риском летального исхода, так как такое смятение сознания обычно сигнализирует об ухудшении состояния.

- Смешанный делирий — периоды двигательного беспокойства и подавленности чередуются.

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), делирий можно разделить на делирий, вызванный отменой психоактивных веществ (группы F10.4–F19.4), и делирий, возникший независимо от их употребления (группа F05).

В первой группе после обозначения «F1» указывается тип прекращенного вещества: 0 — для алкоголя (F10.4), 1 — для кратковременного делирия после длительного употребления опиатов (F11.4) и так далее.

Вторая группа, в свою очередь, делится на:

- F05.0 Делирий, не связанный с деменцией, возникший из-за болезни головного мозга или других причин;

- F05.1 Делирий на фоне деменции;

- F05.8 Другие виды делирия (смешанный или послеоперационный);

- F05.9 Неуточненный делирий.

Осложнения делирия

Состояние делирия — это экстренная ситуация, требующая немедленной медицинской помощи, так как в большинстве случаев свидетельствует о серьезных нарушениях баланса в организме. Если не обратиться в клинику вовремя, вероятность летального исхода возрастает: 25–33 % пожилых пациентов, госпитализированных из-за делирия, умирают в течение следующего года из-за основного заболевания, вызвавшего делирий .

Проведение диагностики делирия

Когда речь идет о делирии, не связанном с отменой наркотиков и деменцией, обычно используют методы, которые идентифицируют проблемы с концентрацией внимания: просят повторить 7 цифр, названия объектов, дни недели в прямом и обратном порядке. Тем не менее, точность этих методик при наличии сопутствующих заболеваний (деменции, тяжелой депрессии) вызывает сомнения.

При диагностике в отделении реанимации и интенсивной терапии используется МОСС-ОРИТ — метод оценки степени запутанности сознания, который анализирует состояние пациента по 4 критериям:

- внезапное или волнообразное нарушение психики — симптомы делирия появляются за несколько минут-часов или выраженность нарушений меняется в течение суток;

- нарушение внимания — пациент не может запомнить показанные картинки;

- расстройство сознания — пациент вялый, агрессивный или замедленный;

- дезорганизованное мышление — пациент не может показать указанное количество пальцев на руках, ошибается в ответах на простые вопросы типа «будет ли камень плавать на воде», «можно ли забить гвоздь молотком» и прочее.

Если обнаружено более двух признаков, ставят диагноз делирий .

Психиатры и психиатры-наркологи обычно быстро устанавливают диагноз, описывая психический статус. Врач оценивает внешний вид пациента, его поведение и настроение, выявляет наличие иллюзий и галлюцинаций, а также производит оценку ориентации пациента в пространстве, непрерывность внимания и памяти.

Дополнительные данные о причинах, приведших к делирию, могут быть получены через общеклинические анализы, исследования воспалительных маркеров, измерение гормонов и другие инструментальные процедуры. На изменения на ЭЭГ указывают изменения в активности головного мозга, которая снижается. При МРТ-сканировании можно определить очаги атрофии серой массы головного мозга и патологические изменения в белом веществе, что свидетельствует об усилении делирия .

ЭЭГ

Если пациент пройдет диагностику ранее, врач сможет ознакомиться с результатами, если у него есть доступ к электронной истории болезни пациента. Другую информацию, такую как наркологический анамнез и историю жизни, обычно собирают от родственников.

Лечение делирия

Стратегия лечения зависит от причин, спровоцировавших состояние, но существуют три базовых принципа терапии:

- создание благоприятной обстановки для лечения;

- лечение или коррекция факторов, вызвавших психические расстройства;

- лечение психотических проявлений, коррекция поведенческих аспектов.

Адекватная терапевтическая атмосфера предполагает индивидуальный подход к пациенту и учёт его особенностей. Существует несколько правил взаимодействия с пациентом:

- не спорить с ним по поводу его заболевания, нереалистичных убеждений или галлюцинаций – это способствует созданию позитивного настроения и уюта;

- удаление всех раздражающих факторов: шумные источники звука, мигающий свет, абстрактные изображения;

- включение приятной, успокаивающей музыки или использование ароматерапии для снижения тревоги и отвлечения внимания от болезненных переживаний;

- диалог с пациентом: если он активно противится помощи или постоянно повторяет одни и те же вопросы, необходимо выяснить, что он воспринимает как опасность, и тогда спокойно объяснить почему он находится в клинике и что будет происходить дальше;

- в некоторых случаях (например, при ложных воспоминаниях, когда пациент утверждает, что вернулся из поездки вчера, хотя это было давно) необходимо активно поддерживать его идеи, соглашаясь с ним, что помогает избежать зацикливания и перенести внимание на другие темы.

Лечение или коррекция факторов, спровоцировавших психические расстройства, основывается на рекомендациях специалистов и направлено на устранение источников проблемы. Например, пациент с делирием проводит курс тромболитической терапии при сосудистом тромбозе, кардиоверсию при нарушениях сердечного ритма, антибиотикотерапию при бактериальных менингитах и другое.

Психотические проявления лечатся с помощью нейролептиков и транквилизаторов. Однако назначение нейролептиков не всегда оправдано. Их используют в случае слишком активного, агрессивного пациента, который много разговаривает и двигается, создавая угрозу для окружающих.

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит напрямую от тяжести основного заболевания и самого делирия. При адекватном лечении и легком течении прогноз благоприятный. Однако, при тяжелом течении и пожилом возрасте риск смерти увеличивается.

Профилактика делирия

Профилактика делирия сводится к немедикаментозным методам и основывается на правильной организации терапевтической среды в обычных клинических больницах:

- в палате необходимо иметь часы и календарь, чтобы пациент всегда мог знать текущее время и дату;

- в случае, если пациент видит и слышит, его нужно оснастить очками и слуховым аппаратом;

- важно следить за режимом отдыха и активности: ночью пациент должен спать, а днем оставаться в движении;

- боль нужно сразу устранять, если она появится;

- если пациенту назначают 5 и более лекарств, стоит проконсультироваться с клиническим фармакологом, так как избыток препаратов может вызвать медикаментозное делирий;

- если пациент не в состоянии передвигаться самостоятельно, нужно обеспечить его средствами передвижения;

- важно лечить и контролировать заболевание, которое может стать причиной развития делирия;

- для выявления начальных проявлений делирия рекомендуется обратиться к психиатру, особенно в случае с пожилыми или ослабленными пациентами, а также у тех, кто прекратил употребление ПАВ.

Список литературы

- Исследование Маха Дж., Дискена М. У., Кусковского М. и др. показало, что у стационарных пожилых людей с делирием в крови есть антихолинергическая активность: предварительное исследование // Журнал Американского гериатрического общества. — 1995. — № 5. — С. 491–495.ссылка

- Морозов Г. В., Шуйский Н. Г. представили «Введение в клиническую психиатрию” в 1998 году в Н. Новгороде. — 426 с.

- Дж. Хуанг написал о делирии в издании MSD Manuals в 2021 году.

- Кеннеди М., Хелфанд Б. К. И., Гоу Р. У. и др. рассмотрели делирий у пожилых пациентов с COVID-19, поступивших в скорую помощь // JAMA Netw Open 3. — 2020. — № 11.ссылка

- Российское общество психиатров подготовило клинические рекомендации по делирию у пожилых людей без алкоголя и других психоактивных веществ в 2022 году.

- М. А. Кутлубаев, Л. Р. Ахмадеева затронули тему делирия в клинической практике терапевта в журнале «Терапевтический архив» в 2014 году. — № 3. — С. 83–87.

- Российское общество психиатров представило общую психопатологию в электронном виде. Дата обращения: 09.12.2022.

- Международная классификация болезней 10-го пересмотра рассматривает расстройства настроения [аффективные расстройства] (F30–F39) в электронной версии. Дата обращения: 10.12.2022.

- Т. Шнорр, Т. Флейнер, Г. Шредер и др. исследовали смертность после выписки у пациентов с делирием и деменцией: исследование с 3-летним последующим наблюдением // Фронт. Психиатрия. — 2022.

- Т. Г. Фонг, С. Р. Тулебаев, С. К. Иноуе рассмотрели делирий у престарелых: диагностика, профилактика и лечение // Обзоры Nature по неврологии. — 2009. — № 4. — С. 210–220.ссылка

- И. В. Колыхалов, Я. Б. Федорова, С. И. Гаврилова описали состояния спутанности у пожилых пациентов с деменцией в журнале по неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2013. — № 12. — С. 25–31.

- Каннингэм К. выявил важные сопутствующие факторы в прогрессировании деменции: системное воспаление и делирий // Трансакции биохимического общества. — 2011. — № 4. — С. 945–953.ссылка

- О. Бугиани объяснил, почему делирий чаще возникает у пожилых людей // Неврологические исследования. — 2021. — № 8. — С. 3491–3503.ссылка

- П. Т. Трзепач, М. Левитт, К. Ционголи создали животную модель делирия // Психосоматика. — 1992. — № 4. — С. 404–415.

Факторы риска развития делирия

Рассмотрим различные состояния, которые могут влиять на развитие делирия. Нарушения головного мозга, психические расстройства, интоксикации, и даже прием некоторых медикаментов могут способствовать возникновению этого патологического состояния.

Одним из распространенных факторов риска является наличие патологий мозга — такие как травмы, опухоли, менингиты, энцефалиты. Повреждения головного мозга могут спровоцировать появление симптомов делирия. Также снижение уровня пиридоксина может стать триггером для развития данного состояния.

Определенные эндокринологические нарушения, такие как синдромы Кушинга или гиповолемический шок, могут увеличить риск возникновения делирия. Кроме того, гематологические заболевания и нарушения электролитного баланса также могут быть связаны с развитием данного состояния.

Важным фактором является также прием определенных медикаментов — наркотиков, нейролептиков, транквилизаторов. Их неправильное использование или отмена без консультации врача может привести к возникновению симптомов делирия.

Дифференциальный диагноз делирия

При анализе возможных причин делирия необходимо учитывать различные заболевания и состояния, которые могут быть с ним сопоставимы. Среди таких состояний можно выделить менингиты, эндокринологические нарушения (включая недостаточность коры надпочечников и гипотермия), судорожные припадки, шоки, сепсис, обширные повреждения мозга, гипофизарная недостаточность, гематологические расстройства, нарушения кровообращения, а также влияние лекарств (например, транквилизаторы, холиноблокаторы), отмена веществ (таких как пиридоксин), эпилептические приступы, мигрени, нарушения баланса витаминов (например, при недостатке пироксина), а также другие причины, такие как сывороточная болезнь, тромбоцитоз, коронавирусная инфекция, тахикардия, обморожение и даже нарушения электролитного баланса.

Психосоциальные аспекты делирия

Делирий часто сопровождается сотрясениями, влияющими на психическое и эмоциональное состояние пациента. Различные факторы, такие как недостаточность пиридоксина, гиперпаратиреоз или тяжелые системные заболевания (например, коронавирусная инфекция), могут привести к эндокринологическим нарушениям и дезориентации.

Кроме того, делирий может быть вызван разнообразными причинами, такими как гипотермия, инфекции, судорожные приступы или интоксикация наркотиками. Все эти факторы могут привести к нарушениям химического баланса в организме и ухудшению состояния пациента.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Чем характеризуется делирий?

Делирий — это помрачение сознания, которое обычно сопровождается галлюцинациями, иллюзиями, вторичным бредом и сильным проявлением страха.

Что обычно сопровождает делирий?

Делирий обычно сопровождается галлюцинациями, иллюзиями, вторичным бредом и сильным проявлением страха.

С какими факторами риска связан делирий?

Делирий всегда связан с каким-либо повреждающим фактором, таким как цереброваскулярные заболевания, эпилептические припадки и их психические эквиваленты.

Какие заболевания могут быть факторами риска для развития делирия?

К факторам риска для делирия можно отнести цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, транзиторные ишемические атаки.

Что можно испытывать во время делирия?

Во время делирия человек может испытывать галлюцинации, иллюзии, вторичный бред и сильный страх.