Повреждение внутри сустава – это специфический тип перелома, при котором линия разрыва проходит внутри полости сустава. Из-за анатомических особенностей такие переломы усложняют процесс лечения.

Суставная полость образуется суставной капсулой – оболочкой, окружающей всю структуру сустава. Переломы, проникающие внутрь капсулы, считаются внутрисуставными. Это своеобразие анатомии существенно влияет на диагностику, лечение и восстановление после травмы:

- Обнаружить внутрисуставные переломы зачастую сложнее, чем обычные переломы.

- Лечение требует особой осторожности и точности, процент отдаленных осложнений, несмотря на высокое качество лечения, остается значительным.

- Реабилитация после лечения проходит сложнее – внутрисуставной перелом всегда находится в функционально активной зоне, что затрудняет восстановление.

Внутрисуставной перелом

Иногда перелом начинается внутри сустава и распространяется наружу, за пределы суставной капсулы. В таких случаях перелом также считается внутрисуставным, поскольку кости, образующие сустав, тоже страдают.

Специфическая стратегия лечения при внутрисуставных переломах объясняется необходимостью максимального устранения последствий травмы для успешного восстановления. Даже малейшее нарушение формы сустава, оставленное без внимания, может привести к риску деформации сустава в будущем (даже после нарастания перелома). Развившаяся деформация сустава приводит к серьезным ограничениям движения и появлению хронической боли.

Внутрисуставные переломы отличаются тем, что могут возникнуть даже при незначительных травмах: повернутой ноге при ходьбе, легком ударе по согнутому колену, резком распрямлении конечности в локте.

Часто внутрисуставной перелом обусловлен косвенным механизмом: перелом возникает не от удара по суставу, а от падения на вытянутую конечность. Энергия удара передаётся выше в область сустава, где и происходит разрыв.

Внутрисуставные переломы чаще становятся объектом диагностической ошибки, оставаясь незамеченными некоторое время. Это связано с тем, что симптоматика при повреждении сустава может быть не так очевидной, как при других типах переломов.

Причины внутрисуставных переломов

Существуют хронические заболевания обмена веществ, способствующие внутрисуставным переломам. Общий признак этих заболеваний – снижение качества костной ткани. Все переломы, возникшие на фоне таких заболеваний, относятся к патологическим. Не всегда патологические переломы оказываются внутрисуставными, но они часто располагаются именно там. К факторам, провоцирующим их появление, относятся:

- гиперпаратиреоз;

- остеопороз;

- синдром мальабсорбции;

- хроническая почечная недостаточность;

- остеомаляция.

Остеопороз

Часто внутрисуставные переломы встречаются у пациентов, принимающих лекарства, воздействующие на обмен кальция. Прежде всего, это гормональные препараты, например глюкокортикоиды. Однако и у других препаратов, используемых в различных областях медицины, есть побочные эффекты в виде остеопороза. Например, препараты от эпилепсии могут разорять кости кальцием. Этот эффект может вызвать внутрисуставной перелом во время приступа эпилепсии, когда происходят сильные судороги.

Результаты обследования при внутрисуставном переломе часто выявляют метастазы в кости. Метастатическое поражение может протекать долгое время без симптомов, активно разрушая костную ткань и вызывая тяжелый внутрисуставной перелом внезапно.

Отдельную группу пациентов с внутрисуставными переломами составляют люди с нарушениями двигательной и нервной систем. Сюда относятся полиомиелит, болезнь Паркинсона и последствия инсульта. Эти заболевания не приводят непосредственно к внутрисуставным переломам, но из-за выраженных двигательных нарушений увеличивают риск получения травмы.

По появлению аналогичных признаков обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечиться самостоятельно — это опасно для вашего организма!

Признаки внутрисуставного перелома

Внутрисуставной перелом сопровождается акутной болью, появляющейся непосредственно после травмы. Боль со временем становится невыносимой и раздавливающей — это обусловлено постепенным накоплением крови внутри сустава, вытекающей из поврежденной кости.

Пациенты с внутрисуставным переломом утрачивают способность полноценно двигать поврежденным суставом. Это связано не только с болевыми ощущениями, но и с изменением формы в его анатомии. При попытках совершить движение часто отмечаются щелчки и хруст в суставе (связанные с подвижностью отломков). Это является одним из ключевых критериев в диагностике .

Отек — важный признак внутрисуставного перелома. Он возникает в области сустава почти мгновенно после травмы, затем усиливается в течение нескольких часов .

Значимым признаком внутрисуставного перелома является патологическая подвижность. Этот признак считается положительным, если в поврежденном суставе появляется излишняя «свобода» движений, либо необычные виды движений, отсутствовавшие ранее. Например, возникают движения в плоскости, недоступной для здорового сустава, появляется возможность вывернуть сустав «наизнанку» из-за отсутствия ограничений в разгибании.

Часто встречается признак деформации сустава — изменение формы сустава, связанное с перемещением костных отломков после перелома. Этот признак схож с отеком сустава, но причина его другая — деструкция костей из-за перелома. Деформация сустава обнаруживается неравномерностью костных выступов на ощупь и визуальной оценкой по сравнению с суставом противоположной стороны.

Существует признак «осевой нагрузки», когда боль в суставе усиливается при нагрузке на прямую конечность. Этот признак дает повод подозревать даже в незначительном внутрисуставном переломе, не вызывающем боли в состоянии покоя. При попытке встать на ногу или опираться на руку (при повреждении верхней конечности) возникает интенсивная боль в поврежденном суставе .

Внутрисуставные переломы могут проявиться минимальными симптомами, если сила травмы оказалась невелика. Смещение отломков в таком случае незначительно или отсутствует полностью.

Оценка вероятности перелома по одному признаку неэффективна. Диагностическую ценность имеют различные комбинации признаков (патологическая подвижность, деформация, щелчки в суставе), явно указывающие на наличие перелома.

Патогенез внутрисуставного перелома

Один из наиболее распространенных внутрисуставных переломов — это остеопороз. Это заболевание приводит к уменьшению плотности костей, излишнему удалению кальция, который обычно придает костям прочность. Остеопороз часто является причиной переломов шейки бедра у пожилых людей. Эндокринные заболевания, такие как гиперпаратиреоз, также могут вызвать остеопороз. Избыточное выделение паратгормона, усиливая потерю кальция костями, может привести к остеопорозу.

Частой причиной внутрисуставных переломов является синдром мальабсорбции. В этом случае организм не достаточно усваивает кальций из пищи, хотя он поступает в достаточном количестве.

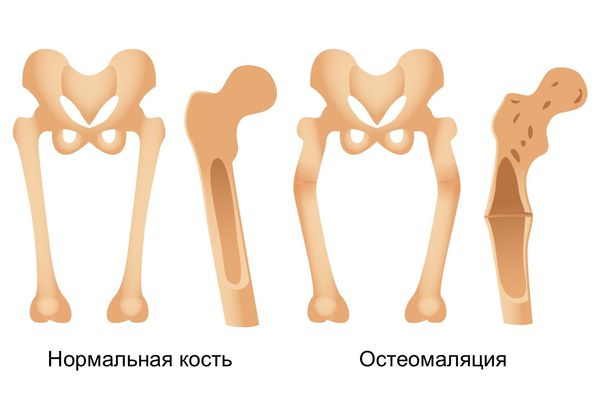

Остеомаляция — это другое обменное заболевание, связанное с нарушением баланса витамина D, фосфатов и кальция в организме взрослых. При остеомаляции костям не хватает кальция, поэтому они становятся хрупкими и подверженными внутрисуставным переломам. У детей подобным заболеванием с аналогичным механизмом и риском переломов является рахит.

Остемаляция

Значительную группу пациентов с внутрисуставными переломами составляют люди с генетическими заболеваниями костей. Несовершенный остеогенез — это чаще всего встречающееся врожденное генетическое заболевание, при котором гибкость костей нарушена из-за дефицита коллагена.

Патогенез внутрисуставного перелома

Развитие патологии внутрисуставного перелома похоже на развитие любого другого перелома, но с тем отличием, что внутрисуставной перелом сопровождается сильными болями. В зоне сустава развивается травматический отек мягких тканей. В результате мелкие сосуды расширяются, усиливается местное кровообращение, повышается температура в суставе. Отек и боль мешают нормальным движениям в суставе, а улучшение кровообращения и обменных процессов способствует началу процесса восстановления.

В зону перелома активно проникают биологически активные вещества, которые влияют на начальные этапы заживления.

Характерной особенностью переломов в зоне сустава является скопление крови в суставной полости. Это состояние известно как гемартроз — кровь поступает в сустав из-за кровотечения из области переломов.

гемартроз

Суставная полость закрыта суставным мешком, который плотно прилегает к костям, образующим сустав. Эта анатомическая особенность не позволяет крови выходить из сустава, что приводит к растяжению суставного мешка изнутри. Растяжение оболочки сустава вызывает сильные боли, которые трудно уменьшить обезболивающими препаратами.

Даже незначительный внутрисуставной перелом может привести к гемартрозу. Кровь, собравшаяся в суставе, не может самостоятельно выйти из полости, и в результате образуется сгусток, который в дальнейшем превращается в плотную соединительную ткань, представляющую собой рубец. Поэтому даже при успешном заживлении перелома в полости сустава остается иностранное тело (рубец), которое мешает движениям .

Если перелом сопровождается смещением отломков, то патогенез перелома усложняется. Поскольку сустав представляет собой идеально «подогнанный» природой шарнир, возникшие смещения отломков при внутрисуставном переломе оказываются очень критичными. Они приводят к неравномерной нагрузке на разные части сустава, что приводит к увеличенному разрушению суставного хряща. В результате развивается посттравматический артроз — постепенная деформация сустава с потерей его функций .

Классификация и стадии развития внутрисуставного перелома

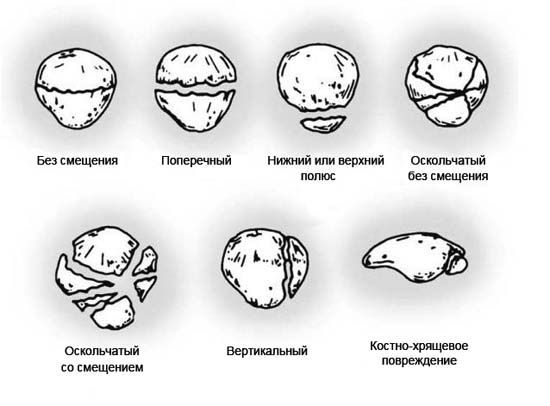

При указании внутрисуставного перелома всегда упоминается название сломанной кости. Это позволяет классифицировать переломы по их местоположению. Например, «перелом дистальной части бедренной кости внутри сустава». Внутрисуставные переломы, как и любые другие переломы, подразделяются по характеру линий разлома:

- оскольчатые;

- поперечные;

- продольные;

- спиральные;

- импрессионные (вдавленные).

Виды внутрисуставных переломов

Внутрисуставные переломы подразделяются на наличие осложнений и их типы: осложненные и неосложненные.

В классификации внутрисуставного перелома обязательно учитывается наличие кровотечения в суставе — гемартроз или его отсутствие. Также выделяют внутрисуставные переломы смещенные и без смещения.

Существует деление внутрисуставных переломов на открытые (с нарушением целостности кожи) и закрытые.

Если есть подозрение, что внутрисуставный перелом возник из-за потери прочности кости из-за заболевания (эндокринного или онкологического), то он называется «патологическим переломом». Все остальные типы переломов считаются травматическими (возникшими из-за травмы), что не выделяется отдельно в классификации .

Эта классификация внутрисуставных переломов применяется в российской медицине. Она проста, легко визуализируется и информативна не только для врача, но и для пациента . Для международной стандартизации классификации была создана универсальная классификация переломов AO/ASIF. Она учитывает анатомические особенности переломов, разделяя их на 27 общих групп в зависимости от пораженного сегмента кости, линий разлома, наличия осколков, степени смещения и других критериев. Эта классификация полезна для врачей и практикующих травматологов-ортопедов, так как помогает разработать индивидуальный план лечения и реабилитации пациента .

Осложнения внутрисуставного перелома

Последствия внутрисуставных переломов подразделяются на локальные (только в области перелома) и общие (находящиеся в любой части тела).

К локальным осложнениям относится кровотечение в сустав (гемартроз). Накопление крови в суставе требует дополнительных лечебных процедур — удаление ее из сустава. Отсутствие лечения при гемартрозе может привести к нарушению движений в суставе в долгосрочной перспективе .

Часто встречающимся локальным осложнением является повреждение кровеносных сосудов или нервов, результат механического воздействия отломков и натяжения мягких тканей в момент перелома. Сосуд или нерв, проходящий близко к перелому, может быть перерезан или сдавлен острыми краями отломков. Иногда излишнее растяжение мышц после перелома приводит к разрыву сосудов и нервов, что серьезно влияет на процесс выздоровления .

Фасциальный синдром — еще одно локальное осложнение. Его название связано с анатомической особенностью: все мышцы конечности находятся в плотных, неэластичных оболочках-фасциях. При переломе может возникнуть отек мышц и увеличение их объема, из-за чего они сдавливаются в жесткой фасции. Это может привести к нарушению кровообращения и постепенному истощению мышц.

Осложнение под названием жировая эмболия способно ухудшить состояние пациента, а также привести к смерти. При этом осложнении капли жира, обычно содержащиеся внутри кости, высвобождаются при переломе. Капли жира могут попадать в мелкие сосуды, поврежденные при переломе. С течением крови жировые включения разносятся в отдаленные части тела (к примеру, головной мозг или легкие) и нарушают кровообращение, закупоривая капилляры .

Жировая эмболия

Тромботическая эмболия — общее осложнение с подобным механизмом. В данном случае кровообращение блокируется не каплей жира, а тромбом. Тромб изначально образуется в поврежденной конечности из-за повреждения окружающих сосудов и закупорки кровяных сосудов .

Травматический шок — еще одно общее осложнение, связанное с кровопотерей и сильной болью при переломе. Особенно вероятно возникновение травматического шока при нескольких переломах . Шок развивается из-за стимуляции большого количества рецепторов, что приводит к излишней нагрузке на нервную систему — поток болевых и других чувствительных импульсов из области перелома вызывает возбуждение всего организма, включая гормональные системы.

Сосуды конечностей судорожно сжимаются при травматическом шоке: это позволяет перенаправить периферическую кровь к жизненно важным органам — головному мозгу, сердцу и легким. Данная стрессовая реакция помогает сохранить жизнь при значительной кровопотере и боли. Пациент при этом может показаться активным и недооценивающим серьезность своих травм, что часто воспринимается как удовлетворительное состояние после травмы. Продолжительность этого состояния — до нескольких суток.

Травматический шок без лечения переходит в фазу подавления, когда ресурсы организма исчерпываются, вплоть до наступления терминального состояния (смерти). На этой стадии поведение пациентов сильно меняется в сторону инертности и безразличия к окружающему.

Общие осложнения инфекционного характера возникают только при внутрисуставном переломе с повреждением кожи, то есть, при открытом переломе. В данном случае возможно развитие сепсиса при попадании инфекции из раны в кровь, что приводит к распространению инфекции по всему организму.

Существует отдельная категория осложнений внутрисуставных переломов — «поздние» осложнения . Они возникают через недели и месяцы после травмы:

- повреждение костей (при первоначальном переломе без смещения);

- неправильное заращивание перелома;

- медленное заращивание перелома;

- несрастание перелома;

- ограничение подвижности сустава;

- атрофия мышц конечности;

- развитие деформирующего артроза сустава.

Диагностика внутрисуставного перелома

Определение внутрисуставного перелома производится путем проведения осмотра и инструментальных исследований. При осмотре происходит беседа с пациентом, в которой уточняются обстоятельства травмы, ее временные рамки и сопутствующие факторы. Врач фиксирует жалобы, данные о проявлении симптомов, предпринятых мерах лечения и их эффективности.

После беседы врач проводит визуальное обследование пораженной конечности, включающее пальпацию, изучение амплитуды движений и проверку признаков перелома.

Инструментальные методы диагностики перелома могут включать:

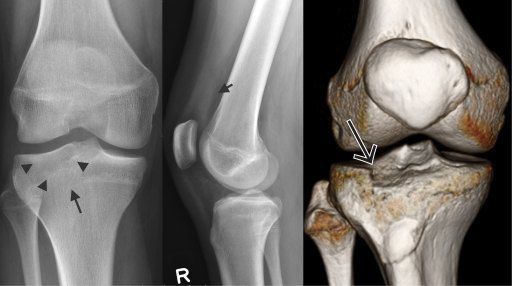

- рентгенографию;

- компьютерную томографию (КТ);

- магнитно-резонансную томографию (МРТ);

- ультразвуковое исследование (УЗИ);

- диагностическую пункцию сустава.

«Золотым» стандартом аппаратной диагностики внутрисуставного перелома является компьютерная томография. Хотя обычные рентгенограммы в двух проекциях также могут предоставить диагностическую информацию, но для точного определения смещения костных отломков необходима именно компьютерная томография. КТ позволяет определить наличие и степень смещения отломков, что важно для выбора метода лечения при внутрисуставном переломе.

МРТ и УЗИ выполняют важную функцию — эти методики позволяют оценить дополнительные повреждения, такие как травмы мышц, сухожилий, связок и сосудов, сопутствующие перелому.

При подозрении на внутрисуставной перелом назначается простая диагностическая процедура — пункция сустава. При проведении этой процедуры через иглу вводится шприц для извлечения содержимого суставной полости. При внутрисуставном переломе в шприце обнаруживается кровь с жировыми каплями, элементами костного мозга, попавшими в сустав через перелом. Кроме того, данная манипуляция может использоваться не только в диагностических целях, но и в лечебных: через шприц вводится анестетик для обезболивания зоны перелома.

Лечение внутрисуставного перелома

Перед началом лечения внутрисуставных переломов выполняются необходимые мероприятия:

- Первая помощь, включающая немедленное шинирование для фиксации и обездвиживания поврежденной области после получения травмы;

- Применение обезболивающих средств, наложение холода на сустав и доставка пациента в стационар;

- Проведение диагностики, уточнение диагноза и определение плана лечения в зависимости от сложности перелома.

Независимо от выбранного метода лечения, точное соотнесение отломков (репозиция) является обязательным при внутрисуставных переломах. Только при правильной репозиции можно рассчитывать на хорошую функцию сустава в будущем.

Консервативное лечение используется в случаях, когда отломки не смещены или смещение может быть устранено без операции. Для коррекции смещения врач может провести закрытую репозицию.

Стабильные переломы (без риска повторного смещения) могут быть зафиксированы для заживления. В этом случае используется гипсовая повязка, прописываются обезболивающие препараты, и пациент получает инструкции о реабилитации сустава.

Оперативное лечение направлено на коррекцию смещения отломков, предотвращение повреждений окружающих тканей и быструю восстановительную работу сустава.

Операция также включает репозицию, однако она проводится через разрез. Лицензированный хирург сопоставляет отломки и фиксирует их металлическими конструкциями для правильного заживления.

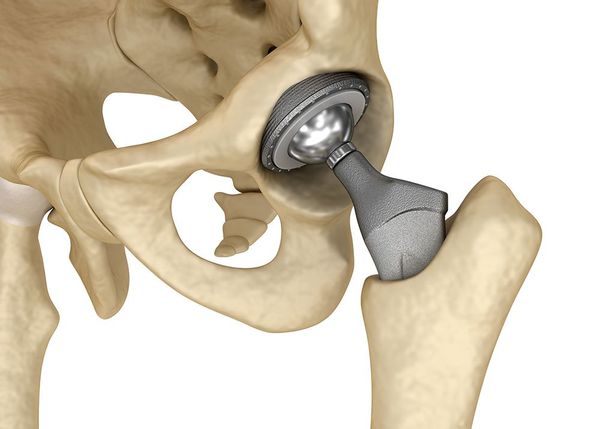

Эндопротезирование сустава

В случае тяжелых повреждений сустава и отсутствия альтернативной терапии применяют хирургическое вмешательство в виде эндопротезирования. Это позволяет заменить непригодный для восстановления сустав на искусственный.

После операции проводится перевязка швов. Пациенты подвергаются постоянному медицинскому наблюдению, несмотря на вид лечения.

Эндопротез тазобедренного сустава

Эндопротезирование сустава — сложная операция, могущая повлечь ряд рисков. Однако она способна обеспечить большое облегчение и улучшение качества жизни пациента.

Искусственные суставы созданы из различных материалов, позволяя сохранить оптимальные свойства для замены естественного сустава. Однако они не могут полностью восстановить естественные функции, и обслуживание таких протезов требует регулярных операций-ревизий.

Физиотерапия, ортопедические фиксаторы и различные методы реабилитации используются для восстановления функций сустава после операций на этом участке тела.

Прогноз. Профилактика

Перспектива внутрисуставного перелома во многом зависит от своевременности установления диагноза и правильного проведения лечения. Прогноз более благоприятен для внутрисуставных переломов с небольшим количеством отломков и без смещения.

В случае внутрисуставного перелома достичь хорошего результата лечения сложнее, чем при внесуставных переломах, из-за высоких требований суставов к точности восстановления. Однако даже при сложных линиях перелома и наличии смещений полное восстановление и надежная фиксация отломков создают надежду на благоприятный клинический исход. Статистика показывает улучшение прогноза при проведении пункции сустава и удалении крови из его полости.

Тем не менее, даже если отломки анатомически правильно срастутся, это не всегда гарантирует спасение конечности. Мышечная атрофия и образование рубцовых сращений в тканях сустава, возникших во время лечения, могут привести к ограниченной подвижности: полная восстановимость движений не всегда достигается, даже если сустав правильно срастется.

Отдельное внимание уделяется прогнозам при суставном эндопротезировании после серьезных переломов. Предлагая этот метод лечения, ортопед всегда указывает на функциональные ограничения конечности. Высокие технологические характеристики искусственных суставов не полностью заменяют возможности настоящих суставов.

Профилактика всех внутрисуставных переломов косвенна. Основные меры направлены на раннюю диагностику заболеваний, приводящих к ослаблению костей. Существует диагностический метод — денситометрия, который помогает определить уровень остеопороза. Это исследование позволяет оценить риск патологических переломов, включая внутрисуставные.

При выявлении нарушений обмена костной ткани рекомендуется проводить комплексное медикаментозное корректирование как можно раньше. В этом случае могут потребоваться специалисты различных профилей: гастроэнтерологи, эндокринологи, генетики и нефрологи. Для пациентов с двигательным и неврологическим дефицитом важно адаптировать удобства жилья и обеспечить социальную поддержку, что косвенно поможет снизить риск травм, приводящих к внутрисуставным переломам.

Список литературы

- Литература по практической травматологии от Анкина Л. Н. была опубликована в книге «Европейские стандарты диагностики и лечения» в 2002 году

- Статья Бондарева О. Н., Ситника А. А. и Белецкого А. В. о переломах проксимального отдела большеберцовой кости была опубликована в журнале «Военная медицина» в 2010 году

- Опыт лечения внутрисуставных переломов костей коленного сустава с использованием стержневых фиксаторов был описан Бецом Г. В. и Бабаляном В. А. в журнале «Ортопедия, травматология и протезирование» в 1999 году

- Диссертация Богатова В. Б. о диагностике и лечении внутрисуставных повреждений коленного сустава у детей была защищена в Самаре в 2002 году

- Докторская диссертация Гиршина С. Г. о оперативном лечении повреждений коленного сустава в остром периоде травмы была защищена в Москве в 1993 году

- Опыт хирургического лечения больных с внутри и околосуставными переломами был описан в журнале «Ортопедия, травматология и протезирование» в Киеве в 1989 году

- Клинические лекции по травматологии, включая переломы пилона и лодыжек, были проведены Дрягиным В. Г. и Лазаревым А. Ф. в Челябинске в 2007 году

- Руководство по внутреннему остеосинтезу от Мюллера, Алльговера и Виллингера было опубликовано в 1996 году и включает главы I — III

- Учебное пособие о деформирующих артрозах крупных суставов от Сокова Л. П. и Романова М. Ф. было издано в Москве в 1991 году

- Книга «Оперативная ортопедия Кэмпбелла» от Тейлора Дж. Чарльза была издана в 1992 году и включает в себя Второй том

Лечебно-профилактические мероприятия при внутрисуставном переломе

После внутрисуставного перелома особенно важно провести комплексное лечение и реабилитацию, чтобы восстановить функциональность пораженной области и предотвратить возможные осложнения. Стратегия лечения и профилактики при внутрисуставных переломах включает в себя несколько областей:

| 1. Медикаментозное лечение | 2. Физиотерапия |

| 3. Лечебная гимнастика | 4. Правильное питание |

Эффективное лечение внутрисуставных переломов требует комплексного подхода, включающего в себя не только нейрологические и мышечно-двигательные аспекты, но также и общее состояние пациента. Например, при переломах, протекающих относятся к костной ткани, необходимо учитывать возможное поражение других систем организма, таких как сердечно-сосудистая или пищеварительная система.

Особенности реабилитации после внутрисуставного перелома

После внутрисуставного перелома, процесс восстановления требует особого внимания и комплексного подхода. Реабилитация при таких переломах направлена на восстановление функций сустава, укрепление костной ткани, предотвращение возможных осложнений и повторных травм.

- Приступ к реабилитации после внутрисуставного перелома должен начаться сразу после того, как пациенту снимут гипсовую повязку или другой фиксирующий материал. Это позволит избежать обеднения мышц и связок вокруг сустава, а также сократит период восстановления.

- Длительное ношение гипса или другого фиксирующего материала может привести к развитию постинсультного синдрома и других нарушений, ведущих к значительным ограничениям в движении.

- При реабилитации после внутрисуставного перелома часто используются различные медикаменты, в том числе антиэпилептические и гормональные препараты, которые способствуют укреплению костной ткани и ускорению процесса восстановления.

- Процессы мальабсорбции и метастазы могут влиять на эффект реабилитации после внутрисуставного перелома, поэтому важно учитывать возможные нарушения в организме и адаптировать программу восстановления соответственно.

Внутрисуставные переломы требуют специального подхода в реабилитации, который учитывает не только повреждения костей, но и особенности организма пациента. Своевременное начало реабилитационных мероприятий и комплексное лечение помогут вернуть сустав к полноценному функционированию и предотвратить возможные осложнения.

Сравнительный анализ методов лечения внутрисуставного перелома

- Лекарственное лечение включает в себя применение медикаментов, таких как гормональные препараты. Однако, их использование может вызвать побочные эффекты, например, нарушения в работе почечной системы.

- Физиотерапия и реабилитация также являются важными компонентами лечения. Они помогают пациентам быстрее восстановить двигательные функции и справиться с выраженными неврологическими синдромами.

- Хирургическое вмешательство может быть необходимо в тяжелом случае внутрисуставного перелома. Однако, операции могут быть связаны с высоким риском осложнений и требовать длительного времени для восстановления.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Какие особенности имеют внутрисуставные переломы?

Внутрисуставные переломы характеризуются тем, что линия излома проходит в полости костного сустава, что усложняет их лечение. Эти переломы находятся в функционально активной зоне, что затрудняет процесс восстановления после травмы.

Почему выявление внутрисуставных переломов является сложной задачей?

Выявление внутрисуставных переломов часто сложнее, чем обычных переломов, из-за их анатомических особенностей. Симптоматика при повреждении сустава может быть не так очевидна, как при других типах переломов.

Какие проблемы могут возникнуть при деформации сустава после внутрисуставного перелома?

Деформация сустава, оставленная без внимания после перелома, может привести к значительным затруднениям движений и хронической боли. Поэтому важно устранить нарушения конфигурации сустава для успешного лечения.

Какие заболевания могут способствовать внутрисуставным переломам?

Хронические обменные заболевания, такие как гиперпаратиреоз или синдром мальабсорбции, могут снижать качество костной ткани и способствовать развитию внутрисуставных переломов. Переломы на фоне таких заболеваний относят к патологическим.

Каковы причины возникновения внутрисуставных переломов?

Внутрисуставные переломы часто возникают из-за небольших травм, таких как подворачивание ноги или удар по колену. Они также могут быть вызваны непрямым механизмом, например, при падении на выпрямленную конечность.

Чем отличается внутрисуставной перелом от обычного?

Внутрисуставной перелом отличается тем, что линия излома проходит внутрь полости костного сустава, что усложняет процесс лечения и восстановления.