Сжатый перелом позвоночника является повреждением тела одного или нескольких позвонков, которое сопровождается их сдавливанием и уменьшением высоты. Симптомы включают боль в спине и деформацию позвоночника. Боль может усиливаться при движении и сидении. В случае осложнений (давления костных отломков на нервные структуры), боль может распространиться на конечности (например, на кончики пальцев).

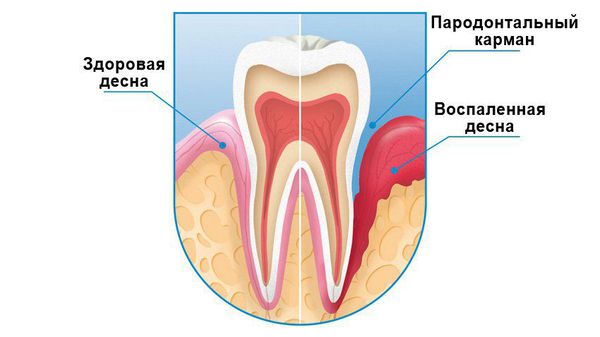

Сжатый перелом поясничного позвонка

Наиболее часто сжатые переломы возникают в шейном отделе позвоночника при падении или ударе тяжелым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах могут происходить из-за падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий, спортивных травм и драк.

Иногда сжатый перелом может возникнуть без внешних травм. Например, при развитии остеопороза позвоночника, достаточно небрежно сесть, резко наклониться, поднять тяжелую сумку или чихнуть. Такая хрупкость позвонков связана с ухудшением плотности костей из-за нарушения обмена костной ткани. Позвонки становятся недостаточно прочными, чтобы выдерживать нормальное давление и становятся восприимчивыми к переломам. Подобная ситуация может возникнуть при первичных опухолях позвоночника или метастазах опухолей из других органов.

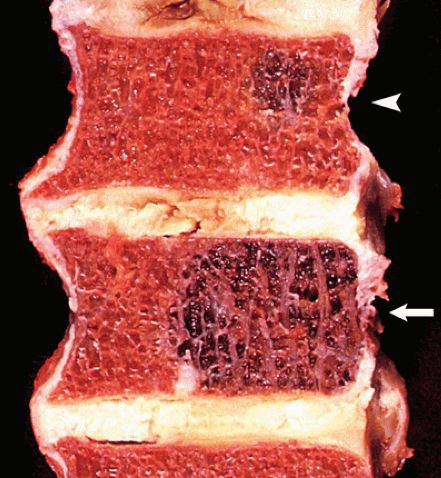

Гемангиома позвонков также способствует развитию сжатого перелома. При достижении определенного размера в теле позвонка, сосудистая опухоль ослабляет его и способствует сжатию.

Гемангиома позвонков

В целом, переломы позвоночника являются одним из наиболее распространенных видов травм. В мирное время они составляют от 5 % до 20 % всех травм скелета. Частота травм зависит от уровня развития региона и его урбанизации. Например, в индустриальных регионах частота травм позвоночника составляет 4 %, в лесных районах — 8 %, на горнолыжных курортах — 9 %.

Если у вас возникли подобные симптомы, необходимо обратиться к врачу для консультации. Самолечение может нанести вред вашему здоровью!

Признаки компрессионного перелома спинного мозга

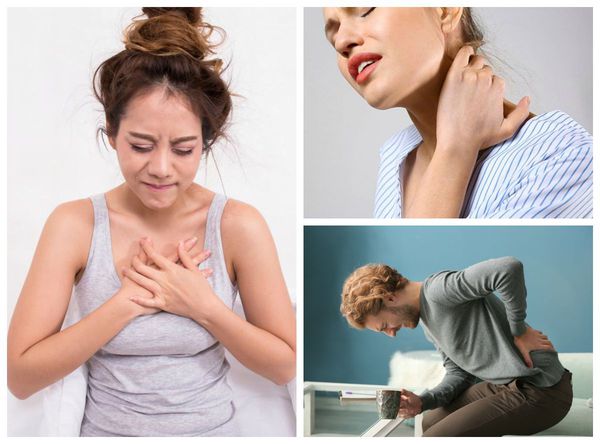

Общие признаки компрессионного перелома включают головную боль, тошноту, рвоту, слабость в конечностях, удушье и боль в области спины. Симптомы зависят от уровня повреждения позвоночника и поражения спинного мозга.

При повреждениях грудного и поясничного отделов спины обычно наблюдаются острая боль в животе. После травмы у большинства пациентов возникает временная остановка дыхания в ответ на боль, удар по грудной клетке или спине.

При повреждениях грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника пострадавший часто испытывает боли на уровне травмы, которые усиливаются при движении, поворотах или поднятии ног. Также при компрессионном переломе происходит болезненность при поворотах туловища, например, при застегивании ремня безопасности в машине, наклоне для завязывания шнурков, сидении на стуле или поднятии ребенка на вытянутые руки .

Локализация боли при компрессионном переломе позвоночника

При смещении осколков позвонка в спинной канал и сдавливании корешков спинного мозга возникает иррадиирующая боль. При переломе позвонка в шейном отделе она распространяется от затылка до лопаток, заходя в плечо, предплечье и пальцы рук. При повреждении позвонка в грудном отделе возникает охватывающая боль, похожая на межреберную невралгию. Это ощущается как резкая боль, распространяющаяся между рёбрами, иногда чувствуется в грудной клетке. При переломе позвонка пояснично-крестцового отдела боль отдается в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков при компрессионном переломе также может привести к их раздражению и омертвению. В таком случае больной может почувствовать онемение в месте иннервации пораженного нерва, мышечная сила уменьшается до пареза или паралича пораженных мышц.

При тяжелых случаях компрессионных переломов спинного столба может быть поврежден сам спинной мозг. Это сопровождается развитием наиболее тяжелого неврологического дефицита: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня повреждения. В таких случаях возможен полный паралич ног, что делает невозможным самостоятельное передвижение.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно, если нет сдавления спинного мозга или имеется большое свободное пространство в спинном канале (например, при остеопорозе или гемангиоме позвонка). Такие повреждения обычно случайно обнаруживаются при рентгенографии или МРТ, либо при появлении ощущения скованности или дискомфорта в спине .

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

Отделение позвоночника представляет собой основную поддерживающую конструкцию нашего тела. Оно состоит из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Все они объединены межпозвонковыми дисками и двумя фасеточными суставами. Соединительные ткани позвоночника состоят из четырех связок — межостистой, желтой, передней и задней. Такая анатомия позвоночно-двигательных сегментов помогает человеку сохранять вертикальное положение тела и обеспечивает ему достаточную гибкость. Физиологические изгибы делают позвоночник упругим и помогают смягчить нагрузку на позвоночный столб.

Анатомия позвоночника

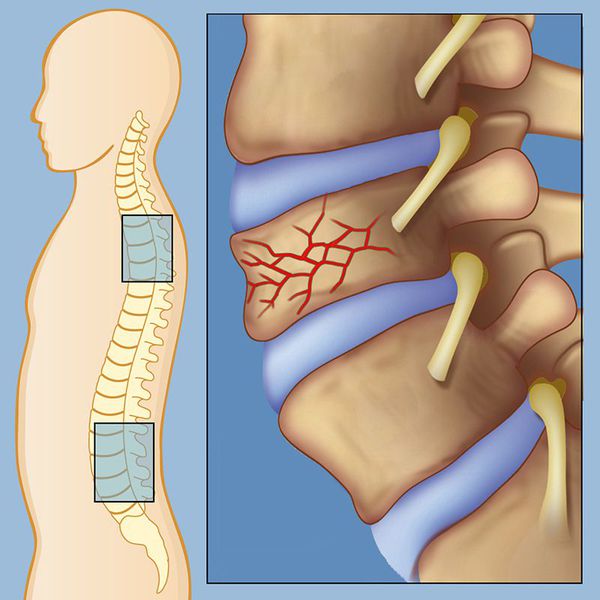

Компрессионный перелом возникает при наклонных движениях туловища, например, при ударе спиной. Это вызывает сильный рефлекторный спазм мышц спины и живота, что приводит к резкому наклону тела вперед. Это создает сильное давление на передние части позвонков, что приводит к компрессии и клиновидной деформации позвонка. В то же время сам позвоночник зачастую остается стабильным с точки зрения механики, то есть без патологической подвижности и смещений, и неврологические нарушения в виде паралича, пареза или онемения конечностей редко развиваются.

При травме спинного мозга можно выделить два основных механизма повреждения:

- удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу;

- сдавление спинного мозга и его кровеносных сосудов смещенными позвонками, костными осколками и/или дисками.

Повреждающие спинной мозг осколки

Механизм гибели спинного мозга включает в себя факторы первичного и вторичного поражения. Первичное повреждение, как описано выше, происходит при нанесении травматической силы непосредственно на спинной мозг, что вызывает мгновенное сдавливание его сосудов. Вторичные травмирующие факторы включают сосудистые, авторегуляторные и метаболические нарушения в области повреждения. Эти нарушения приводят к спазму или сужению кровеносных сосудов, что вызывает ишемию в зоне нарушенного кровообращения и последующую гибель клеток спинного мозга.

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

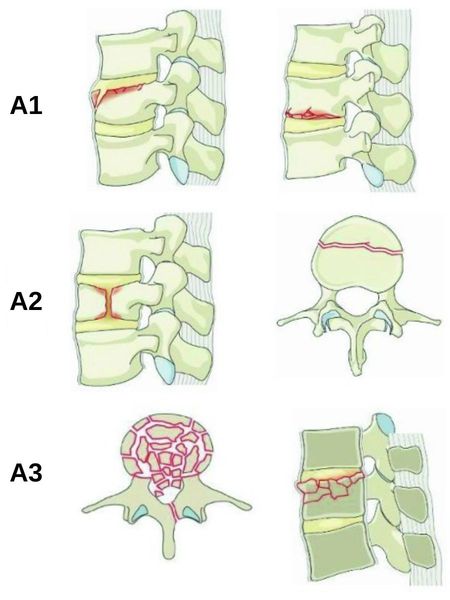

Новый метод классификации позвоночно-спинномозговой травмы был разработан Русской ассоциацией AO Spine и получил широкое распространение. Он основан на принципе разделения переломов по степени тяжести, сложности лечения и прогнозу. Согласно этой классификации, существуют три основных типа переломов позвоночника:

- компрессионный (тип А) — повреждение передней части позвоночника;

- дистракционный (тип В) — повреждение передней и задней части позвоночника;

- ротационный (тип С) — повреждение передней и задней части позвоночника с вращением.

Компрессионный перелом дополнительно подразделяется на три подтипа:

- подтип A1 — клиновидный или вдавленный перелом одной площадки позвонка;

- подтип A2 — раскалывающий перелом с повреждением обеих горизонтальных замыкательных пластинок;

- подтип A3 — оскольчатый (взрывной) перелом с повреждением одной горизонтальной пластинки и задней стенки позвонка, часто сопровождаемый травмой спинного мозга.

Типы компрессионного перелома позвоночника (AO Spine)

Существует несколько видов локализации переломов:

- в шейном отделе;

- в грудном отделе;

- в пояснично-крестцовом отделе;

- множественные повреждения;

- многоуровневые повреждения;

- множественные многоуровневые повреждения.

Осложнения компрессионного перелома позвоночника

Одним из наиболее серьезных осложнений является повреждение спинного мозга и его корешков. Это может привести к нарушению чувствительности в отдельных частях тела или вызвать хроническую боль. Даже если нервные структуры не были повреждены в момент перелома, сдавление спинного мозга смещенными фрагментами позвоночника может ухудшить ситуацию. Постепенное сдавление со временем может привести к миелопатии (прогрессивной ишемии спинного мозга) и параличу мышц.

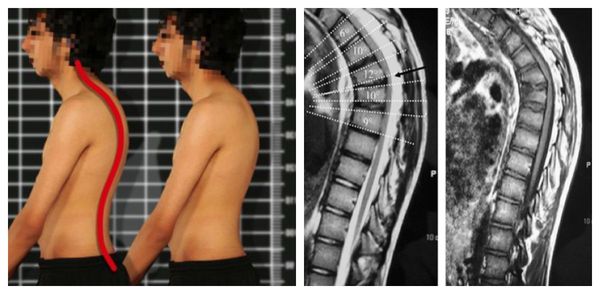

Если поврежденный участок позвоночника не закреплен вовремя, часто развивается искривление позвоночника в виде кифоза или сколиоза. Из-за деформации оси позвоночника нагрузка на межпозвоночные диски, фасеточные суставы, мышцы и связки распределяется неправильно. Это приводит к преждевременному старению этих структур и обострению таких заболеваний, как грыжа межпозвоночного диска, спондилоартроз, спондилез, остеоартроз, остеохондроз и миофасциальному болевому синдрому. При значительных деформациях (на фоне болезни Бехтерева, перенесенного туберкулеза позвоночника или детских идиопатических сколиозах) возможно нарушение функции внутренних органов: легких, сердца, желчного пузыря, почек и желудка.

Кифоз на фоне компрессионного перелома позвоночника

Диагностика компрессионного перелома позвоночника

Подробный анамнез важен для выяснения обстоятельств, механизма и времени получения травмы. Это позволяет точно определить характер повреждения.

Тщательный осмотр и пальпация необходимы для определения дальнейших шагов обследования. Врач обращает внимание на признаки травмы, видимые деформации и расположение повреждений. При обнаружении кровоподтеков и деформаций в грудной области следует исключить перелом рёбер. Искривление позвоночника в нижней части грудной клетки может указывать не только на костную травму, но и на повреждение внутренних органов.

Осторожная пальпация позвоночника осуществляется, чтобы избежать дополнительных повреждений и смещения отломков. Во время осмотра врач выявляет болезненные зоны, хруст костей и местные отеки. Определение характера патологической подвижности позвоночника следует избегать, поскольку это может привести к серьезным повреждениям.

Неврологическое исследование включает оценку мышечной силы, тактильной и болевой чувствительности. Это позволяет объективно оценить состояние спинного мозга. Сначала необходимо определить чувствительность и двигательные функции левой и правой стороны тела, затем оценить неврологический уровень и степень повреждения (полное или частичное). Для фиксации результатов обычно используется шкала ASIA, изображенная ниже.

Шкала оценки неврологического повреждения спинного мозга

Инструментальные методы диагностики включают:

- спондилографию;

- миелографию;

- компьютерную томографию;

- магнитно-резонансную томографию.

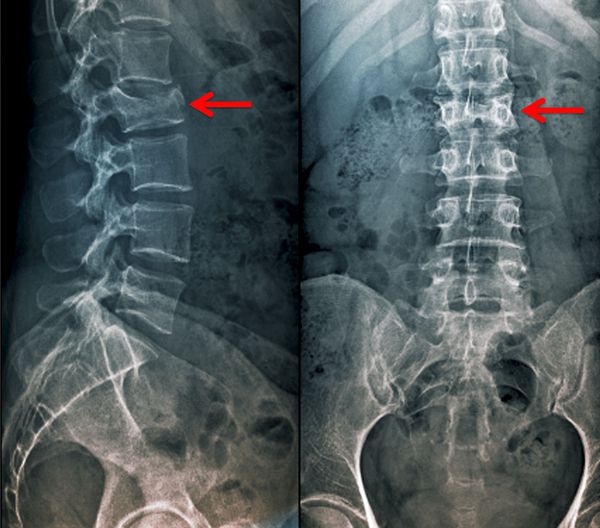

Спондилография — это стандартное рентгенологическое исследование грудного и пояснично-крестцовых отделов позвоночника. Это наиболее доступный метод инструментальной диагностики. Осуществляется в прямой и боковой проекциях. Позволяет выявить повреждения позвонков и искривления позвоночной оси.

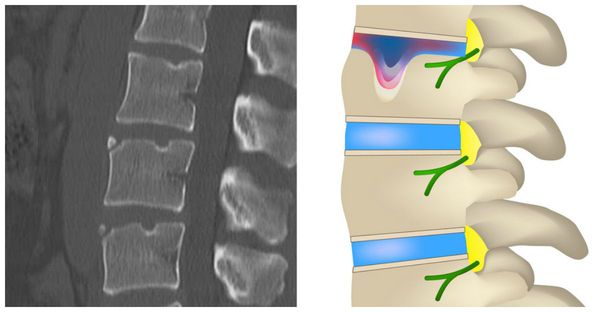

Компрессионный перелом на рентгеновском снимке позвоночника

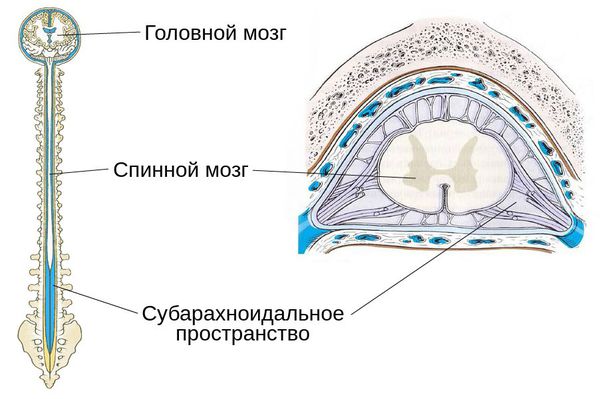

Миелография является вспомогательным методом исследования. Она способна показать нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и уровень блокировки субарахноидального пространства, а также визуализировать повреждения твердой мозговой оболочки и косвенные признаки сдавления спинного мозга и его корешков.

Субарахноидальное пространство

Компьютерная томография (КТ) является оптимальным методом диагностики костных травм. Позволяет обнаружить до 25% повреждений костей, не выявленных при спондилографии. С ее помощью можно точно диагностировать переломы позвонков любой сложности, включая небольшие переломы дуг и отростков, часто упущенных при рентгенографии.

Среди достоверных признаков травмы позвоночника на КТ следует отметить:

- уменьшение высоты позвонка с нарушением однородности коркового слоя;

- двойной контур коркового слоя с прерывистой границей;

- уплотнение губчатого вещества, грыжи Шморля — выпадение межпозвонкового диска в тело позвонка;

- отдельные костные фрагменты в области перелома и их выпадение в позвоночный канал;

- смещение позвонка (в том числе горизонтальное) на более 2 мм в грудном отделе и на более 3 мм в поясничном отделе;

- наличие свободной крови — признак повреждения сосудов около позвоночного столба.

Грыжа Шморля и перелом позвоночника на рентгеновском снимке

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — чувствительный метод диагностики травмы позвоночника. Позволяет обнаружить ранние и незначительные изменения в позвоночном канале, спинном мозге и окружающих структурах. Например, МРТ позволяет выявить отёк спинного мозга, внутримозговые кровоизлияния, последствия растяжения связок и мышц. Однако метод имеет свои ограничения:

- абсолютные противопоказания к проведению: наличие кардиостимулятора и металлических имплантов, аритмия, первые месяцы беременности;

- артефакты от немагнитных металлов;

- продолжительность более 15-20 минут;

- необходимость искусственной вентиляции для тяжелобольных пациентов .

Магнитно-резонансная томография позвоночника

Лечение компрессионного перелома позвоночника

В случае получения травмы ниже второго шейного позвонка (C2), для определения метода лечения следует использовать шкалу SLIC.

| Оценочные параметры | Очки |

|---|---|

| Повреждение тела позвонков | |

| Отсутствие повреждений | 0 |

| Компрессионный перелом | 1 |

| Компрессионно-оскольчатый перелом | 2 |

| Подвывих или переразгибание | 3 |

| Вывих или переломовывих, нестабильный оскольчатый перелом и другие тяжелые повреждения | 4 |

| Повреждение связок и межпозвонкового диска | |

| Отсутствие повреждений | 0 |

| Косвенные признаки повреждений (увеличение промежутка между остистыми отростками, изменения сигнала на МРТ) | 1 |

| Разрывы (увеличение площади межпозвонкового диска, подвывихи и вывихи в межпозвонковых суставах, кифоз) | 2 |

| Неврологический статус | |

| Норма | 0 |

| Корешковый синдром (боль из-за сдавления нервных корешков) | 1 |

| Полное повреждение спинного мозга | 2 |

| Неполное повреждение спинного мозга | 3 |

| Длительное сдавление спинного мозга, сопровождающееся признаками неврологического дефицита (нарушением чувствительности) | + 1 |

Решение о дальнейшей тактике лечения зависит от набранных баллов:

- менее 4 баллов — консервативная терапия (жесткий воротник, halo-аппарат и другие);

- более 4 баллов — оперативное вмешательство (устранение компрессии и стабилизация поврежденных структур);

- 4 балла — консервативное или оперативное лечение (по усмотрению хирурга).

При стойком, не осложненном переломе возможно использование неконсервативного метода лечения в виде симптоматической терапии, соблюдения строгого постельного режима, ограничения нагрузки на позвоночник, использования поясничного корсета или halo-аппарата. Но, пролонгированная неподвижность и постельный режим могут вызвать серьезное неудобство и увеличить риск тромбов, пролежней, застойной пневмонии и др. Поэтому в настоящее время лучше отдавать предпочтение менее инвазивной хирургической технике. Ее объем и сроки зависят от типа и объема повреждения.

Жесткий поясничный корсет и halo-аппарат

Цели хирургического вмешательства:

- своевременное устранение компрессии спинного мозга и его кровоснабжения;

- восстановление нормальной оси позвоночника;

- фиксация поврежденного позвоночно-двигательного сегмента для быстрого восстановления пациента.

При разрушении заднего опорного столба позвоночника эти цели могут быть достигнуты через задний доступ. Если передний опорный столб поврежден в результате перелома позвонков, то потребуется доступ через грудную клетку.

Показания к экстренному хирургическому вмешательству:

- наличие признаков неврологического дефицита после травмы;

- компрессия спинного мозга с сужением позвоночного канала;

- компрессия корешков спинного мозга, сопровождаемая онемением, слабостью и болями в руках и ногах по типу межреберной невралгии;

- нестабильность позвоночно-двигательных сегментов.

Выделяются три основных вида хирургического вмешательства:

- малоинвазивная стабилизация;

- вертебропластика;

- протезирование.

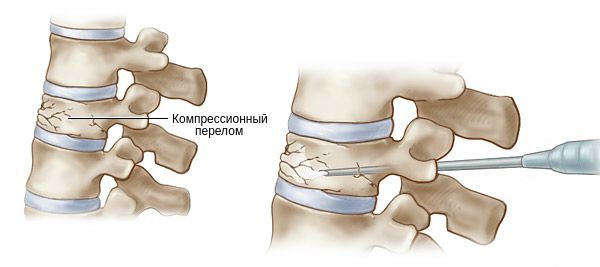

Вертебропластика предполагает укрепление поврежденного позвонка специальным костным цементом. Он вводится в тело позвонка через иглу под рентгеновским контролем. Через 6-11 минут цемент застывает, укрепляя позвонок.

Выполнение вертебропластики

Показания к цементированию:

- переломы позвоночных тел с различными повреждениями и кифозными деформациями;

- опухоли или гемангиомы спинного мозга;

- компрессионные переломы позвонков при остеопорозе.

В случае опухоли или гемангиомы позвоночника вертебропластика помогает не только устранить возникший компрессионный синдром, но и уменьшить болевые ощущения.

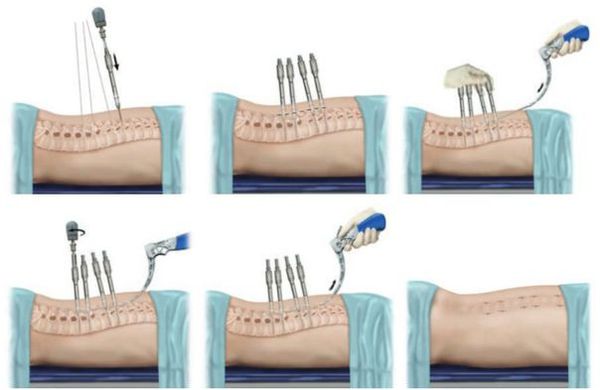

Малоинвазивная стабилизация может быть выполнена с использованием различных конструкций: пластин, транспедикулярных винтов, протезов позвонков и других. Для фиксации шейного отдела позвоночника используются межтеловые имплантаты и пластины, для грудного и пояснично-крестцового отделов — разнообразные системы транспедикулярной фиксации, которые можно дополнить межтеловыми трансплантатами и имплантами (кейджами). Эти устройства стабилизируют позвоночно-двигательные сегменты сразу после операции. Они устанавливаются человеку на всю жизнь: после сращения перелома система фиксации не приносит никаких неудобств и не требует удаления.

Малоинвазивная стабилизация поясничных позвонков

Показания к малоинвазивной стабилизации:

- повреждения грудного, шейного и поясничного отделов позвоночника;

- кифозная деформация позвоночника или отдельных позвоночно-двигательных сегментов.

Преимущества:

- операция проводится без разреза (винты и стержень устанавливаются через проколы в позвонки);

- малая травма мышц;

- минимальная кровопотеря;

- снижение послеоперационной боли;

- раннее восстановление — пациент может начать двигательную реабилитацию уже на следующий день после операции;

- возможность коррекции кифоза;

- восстановление нормальной подвижности в сегменте после сращения перелома.

При протезировании тело позвонка заменяется фрагментом ребра пациента или специальным протезом и дополнительно фиксируется пластиной.

Прогноз. Профилактика

Чем раньше проведется оперативное лечение, тем быстрее улучшится жизнь пациента и в период реабилитации, и после ее завершения. После фиксации позвоночника или вертебропластики, даже при несложных повреждениях, пациент сможет встать на ноги и начать ходить.

После хирургического лечения значительных ограничений нет. Пациент может сидеть и выполнять обычные домашние дела. Дополнительные операции по удалению имплантов обычно не требуются.

Предотвращение переломов позвоночника прежде всего основано на профилактике травм, цементировании растущих гемангиом позвоночника, своевременном и системном лечении остеопороза. Регулярные занятия спортом, тренировки глубоких мышц спины и формирование естественного корсета позвоночника существенно снижают риск компрессионных переломов.

Упражнения для укрепления мышц спины

Список литературы

- Верховский А. И. Осложнения травм позвоночника и спинного мозга. Учебник по военной нейрохирургии. — Санкт-Петербург, 1998. — Стр. 205-215.

- Гелли Р. Л., Спайт Д. У., Симон Р. Р. Срочная ортопедия. Позвоночник. — Москва: Медицина, 1995. — 432 с.

- Дулаев А. К., Шаповалов В. М., Гайдар Б. В. Повреждения позвоночника грудного и поясничного отделов. — Санкт-Петербург: МОРСАР АВ, 2000. — 144 с.

- Ермолов А. С., Крылов В. В., Гринь А. А., Иоффе Ю. С. Диагностика и лечение пострадавших с травмой позвоночника и спинного мозга. Методические рекомендации (№ 42). — Москва: НИИ им. Н. В. Склифосовского, 2003. — 27 с.

- Кассар-Пулличино В. Н., Имхоф Х. Повреждения позвоночника на основе диагностических изображений. — Москва: МЕДпресс-информ, 2009. — 264 с.

- Крылов В. В., Гринь А. А. Травмы позвоночника и спинного мозга. — Москва: Принт-Студио, 2014. — 420 с.

- Крылов В. В., Гринь А. А., Луцик А. А. и др. Клинические рекомендации Ассоциации нейрохирургов РФ по лечению травм позвоночника у взрослых. — Нижний Новгород, 2013. — 67 с.

- Крылов В.В., Гринь А.А., Луцик А.А. и др. Клинический протокол лечения травм позвоночника у взрослых (Ассоциация нейрохирургов РФ). Часть 1 // Вопросы нейрохирургии. — 2014. — № 78 (6). — С. 60-67.

- Крылов В. В., Гринь А. А., Луцик А. А. и др. Клинический протокол лечения травм позвоночника у взрослых (Ассоциация нейрохирургов РФ). Часть 2 // Вопросы нейрохирургии. — 2014. — № 78 (1). — С. 83-89.

- Крылов В. В., Гринь А. А., Ощепков С. К. и др. Хирургия грудного и поясничного отделов позвоночника с использованием видеоэндоскопии. — Москва: Принт-Студио, 2012. — 152 с.

- Орлов В. П., Дулаев А. К. Закрытые травмы позвоночника и спинного мозга. Лекции по нейрохирургии. — Санкт-Петербург: Фолиант, 2004. — Стр. 301-322.

- Тагер И. Л., Дьяченко В. А. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. — Москва: Медицина, 1971. — 344 с.

- Холин А. В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях ЦНС. — Санкт-Петербург: Гиппократ, 1999. — Стр. 139-181.

- Dobran M., Iacoangeli M., Di Somma L. G. и др. Результаты лечения острой травмы спинного мозга у 58 пациентов // Журнал хирургии. — 2014; 5: S329-332.ссылка

- Howard S. A. Принципы и методика хирургии позвоночника. — Williams and Wilkins, 1998. — 799 стр.

- Kepler C. K., Vaccaro A. R., Schroeder G. D. и др. Оценка травм позвоночника по системе AOSpine. — Global Spine J. — 2016; 6 (4): 329-334.ссылка

- Benzel E. C. Хирургия позвоночника: методики, предотвращение осложнений и управление ими. 2-е изд. — Филадельфия: Elsevier Churchill Livingstone, 2005. — 2205 стр.

- Vaccaro A. R., Betz R. R., Zeidman S. M. Принципы и практика хирургии позвоночника. — Филадельфия: Mosby, 2003. — 864 стр.

- Reinhold M., Audigé L., Schnake K. J., Bellabarba C. , Dai L. Y., Oner F. C. Классификационная система травм позвоночника AO: предложение по ревизии для грудного и поясничного отделов. — Eur Spine J. — 2013; 22(10): 2184-2201.ссылка

- Donnally C. J., DiPompeo C. M., Varacallo M. Спондилопатии позвоночника. — StatPearls, 2020.ссылка

- Whitney E., Alastra A. J. Переломы позвоночника. — StatPearls, 2019.ссылка

Реабилитация после компрессионного перелома позвоночника

Компрессионный перелом позвоночника — серьезное повреждение, требующее комплексного подхода к реабилитации. Программа восстановительных мероприятий помогает восстановить функциональность спины, улучшить качество жизни пациента и предотвратить возможные осложнения.

Современные методы диагностики играют важную роль в реабилитации пациентов с компрессионным переломом позвоночника. Они помогают определить степень повреждения, выбрать оптимальный план лечения и контролировать динамику восстановления.

После компрессионного перелома позвоночника особенно важным этапом реабилитации является физиотерапия. Специальные упражнения, массаж и другие методы помогают укрепить мышцы спины, восстановить подвижность позвоночника и улучшить кровообращение в пораженном участке.

Современные методы диагностики компрессионного перелома позвоночника

Лечение компрессионного перелома позвоночника у пожилых пациентов требует особого подхода и понимания возможных осложнений. Для точного диагноза и выбора оптимальной стратегии лечения важно использовать современные методы диагностики, которые позволяют выявить степень повреждения позвоночника и определить возможные дальнейшие шаги.

| Метод диагностики | Описание |

|---|---|

| Рентгенография | Одним из основных методов диагностики компрессионного перелома является рентгенография. С помощью рентгеновских лучей можно получить изображение позвоночника и выявить изменения в структуре позвонков. |

| КТ (компьютерная томография) | КТ позволяет получить более детальные снимки позвоночника и выявить мелкие повреждения, которые могут остаться незамеченными на рентгенограммах. Этот метод позволяет более точно определить степень повреждения и принять решение о необходимости хирургического вмешательства. |

| МРТ (магнитно-резонансная томография) | МРТ является самым информативным методом диагностики компрессионного перелома. Он позволяет получить подробное изображение мягких тканей, нервов и кровеносных сосудов, что значительно улучшает точность диагностики и планирование лечения. |

Использование современных методов диагностики компрессионного перелома позвоночника позволяет определить степень повреждения, выбрать оптимальное лечение и предотвратить возможные осложнения у пожилых пациентов.

Особенности лечения компрессионного перелома у пожилых пациентов

Лечение компрессионного перелома позвоночника у пожилых пациентов требует специального подхода и учета возрастных особенностей. Эта категория пациентов имеет увеличенный риск осложнений и более медленный процесс заживления повреждений, поэтому лечение должно быть максимально эффективным и безопасным.

В первую очередь необходимо учитывать общее состояние здоровья пожилых пациентов при выборе методов лечения компрессионного перелома. Часто требуется назначение консервативной терапии, так как хирургическое вмешательство может быть неприемлемо из-за наличия сопутствующих заболеваний и риска осложнений.

- Основными целями лечения компрессионного перелома у пожилых пациентов являются снятие боли, восстановление функций позвоночника, предупреждение деформаций и улучшение качества жизни.

- Терапия часто включает в себя режим отдыха, но с постепенным увеличением физической активности под наблюдением специалиста.

- Фармакологическая поддержка направлена на облегчение боли, расслабление мышц и улучшение метаболических процессов в организме.

- Физиотерапевтические процедуры, такие как ультразвуковая терапия, могут помочь ускорить процесс заживления и восстановления.

Индивидуальный подход к каждому пациенту, учет особенностей его организма и комплексное лечение – вот ключевые моменты успешной терапии компрессионного перелома позвоночника у пожилых людей. Важно помнить, что процесс восстановления может занять длительное время, но правильно подобранное лечение поможет пациентам вернуться к полноценной жизни без лишних осложнений.

Роль физиотерапии в комплексной терапии компрессионного перелома позвоночника

Физиотерапия имеет важное значение в общем лечении и восстановлении пациентов с компрессионным переломом позвоночника. Она играет ключевую роль в укреплении мышц спины, улучшении подвижности и восстановлении функций позвоночника после травмы.

Применение физиотерапевтических процедур способствует не только улучшению общего состояния пациента, но и активации процессов регенерации тканей в области повреждения. Различные физические упражнения, массаж, ультразвуковая терапия и другие методики помогают восстанавливать силу и гибкость позвоночника, а также уменьшают болевой синдром.

Использование физиотерапии в комплексной терапии компрессионного перелома позвоночника способствует не только быстрому восстановлению, но и предотвращению возможных осложнений. Важно отметить, что подбор методов физиотерапии должен быть индивидуализированным и проводиться под наблюдением специалиста.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Как проявляется компрессионный перелом позвоночника?

Компрессионный перелом позвоночника проявляется болью в спине и деформацией оси позвоночника. Во время движения и в сидячем положении боль может усиливаться. При осложнениях боль может иррадиировать в конечности, например, в кончики пальцев.

Чем вызвана хрупкость позвонков при остеопорозе?

Хрупкость позвонков при остеопорозе вызвана снижением их костной плотности в связи с нарушением метаболизма костной ткани. Позвонки уже не способны выдерживать нормальное давление и склонны к переломам.

Какие факторы могут привести к компрессионному перелому позвоночника?

Компрессионный перелом может возникнуть при нырянии или ударе тяжелым предметом по голове, падении с высоты, автоаварии, спортивных травмах, побоях или даже без травмы. Остеопороз, опухоли позвоночника, метастазы из других органов, гемангиома позвонков также могут способствовать развитию перелома.

Какая частота встречаемости переломов позвоночника?

Переломы позвоночника являются распространенным видом травмы — от 5% до 20% всех травм скелета. Частота встречаемости зависит от развитости региона и урбанизации. Например, на лыжных курортах частота травмы позвоночника достигает 9%.

Каковы причины развития компрессионного перелома позвоночника?

Компрессионный перелом может быть вызван различными факторами, такими как травмы, остеопороз, опухоли позвоночника, метастазы из других органов, гемангиома позвонков. Нередко переломы возникают даже без видимой травмы, например, при повседневных движениях или поднятии тяжестей.

Как проявляется компрессионный перелом позвоночника?

Компрессионный перелом позвоночника проявляется болью в спине, деформацией оси позвоночника, усиливанием боли при движении и в сидячем положении. При осложнениях боль может иррадиировать в конечности, например, в кончики пальцев.