Акромегалия — это заболевание, при котором в организме избыточно вырабатывается гормон роста. Симптомами заболевания являются огрубление черт лица, увеличение кистей и стоп, ухудшение зрения, головная боль и боли в суставах. Акромегалия развивается постепенно, и часто диагностируется спустя 5–10 лет после первых признаков.

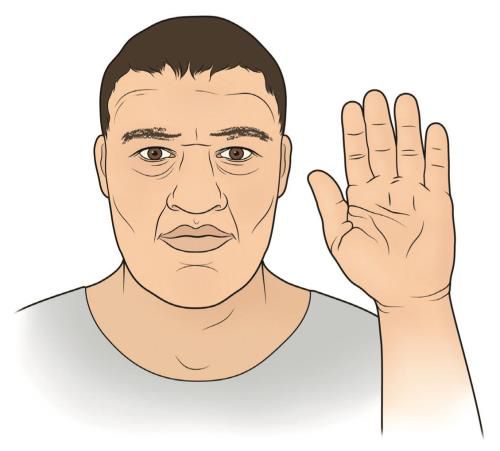

Характерные черты при акромегалии

Распространённость акромегалии

Примерно 50 человек на 1 миллион населения страдают акромегалией. Это заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин, чаще всего возникает в возрасте от 40 до 50 лет.

Причины акромегалии

В 95% случаев акромегалия вызвана доброкачественной гормонально-активной аденомой гипофиза. Менее 2% случаев связаны с опухолями, состоящими из нейроэндокринных клеток, расположенных в легких, поджелудочной железе, кишечнике и средостении. Также заболевание может быть вызвано наследственными эндокринными нарушениями, например, синдромами Вермера и Мак-Кьюн — Олбрайта, комплексом Карни и другими.

Если у вас появятся подобные симптомы, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не рискуйте своим здоровьем и не самолечитесь!

Признаки акромегалии

Симптомы акромегалии:

- изменение внешности — губы, уши и нос увеличиваются, наблюдается выступание нижней челюсти и надбровных дуг;

- увеличение и утолщение языка (макроглоссия), что может привести к отпечаткам зубов на его поверхности;

- плотность и шероховатость кожи;

- обильное потоотделение;

- нарушение менструального цикла;

- снижение эрекции и потеря желания;

- признаки сдавления соседних органов гипофизом: головные боли, потеря обоняния, ухудшение зрения, ухудшение когнитивных функций и изменение личности .

Обычно пациенты игнорируют симптомы долгие годы, пока не замечают изменения в своем внешнем виде. Они особенно заметны при сравнении старых и новых фотографий.

Развитие акромегалии

Патогенез акромегалии

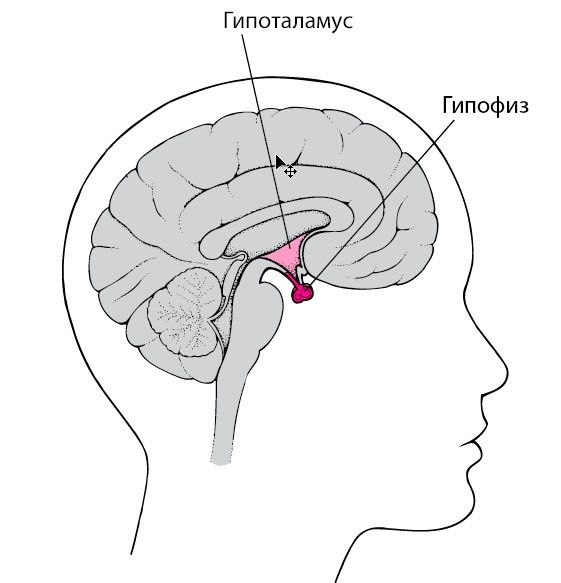

При нормальном функционировании гипофиз вырабатывает гормон роста, который оказывает воздействие на эпифизарные пластины — области роста в трубчатых костях. За счет этого хрящевая ткань постепенно заменяется на костную, и кости становятся длиннее.

Избыточное выделение гормона роста в детском и подростковом возрасте, когда эпифизарные хрящи еще не окостенели, приводит к развитию гигантизма. У мужчин гигантизм проявляется в росте более 200 см, у женщин — более 190 см.

Взрослые уже не растут, поэтому избыточное содержание соматотропина приводит к акромегалии, при которой увеличиваются отдельные части тела: лоб, уши, нос, губы, кисти и стопы.

Гиперпродукция гормона роста может быть вызвана опухолями гипофиза, реже — нейроэндокринными опухолями легких и поджелудочной железы. Также акромегалия может быть связана с опухолями гипоталамуса, которые вырабатывают рилизинг-гормоны, стимулирующие работу гипофиза.

Гипофиз и гипоталамус

Большинство аденом гипофиза возникают без видимых причин, только в 5% случаев обнаруживается наследственная предрасположенность. В 15% случаев семейные идиопатические аденомы гипофиза связаны с мутациями в гене AIP, причины остальных 85% остаются неизвестными.

Избыток гормона роста приводит к следующим изменениям:

- нарушается углеводный обмен, что приводит к гипергликемии (избыток глюкозы в крови);

- активизируется работа молочных желез, от сосков начинает выделяться белесоватая жидкость;

- усиливается синтез белков, что приводит к увеличению размеров клеток хрящевой ткани и, как следствие, увеличению размеров отдельных частей тела;

- усиливается транспорт аминокислот в мышечные клетки, внутренние органы начинают работать активнее и увеличиваются в размерах.

Классификация и стадии развития акромегалии

Разновидности опухолей гипофиза подразделяются на следующие типы:

- Соматотропиномы, созданные из слабых гранулированных хромофобных клеток, — это очень высоко гормональные образования, которые возникают в молодом возрасте и трудно поддаются лечению;

- Соматотропиномы, состоящие из густых гранулированных эозинофильных клеток, — это опухоли, которые характеризуются доброкачественным ходом и чаще возникают у людей старше 50 лет;

- Смешанные образования — быстро увеличиваются и сдавливают окружающие ткани;

- Опухоли из ацидофильных стволовых клеток — агрессивные образования, чаще всего проявляются в возрасте 14–18 лет;

- Плюригормональные аденомы I и II типа — быстро растут и имеют склонность к рецидивам;

- Атипичные аденомы, гипофизарные карциномы — быстро наростают, могут проникать в окружающие ткани.

В большинстве случаев акромегалия развивается в результате наличия гормонально-активных доброкачественных опухолей гипофиза.

Градации акромегалии

В зависимости от состояния пациента выделяют три степени тяжести акромегалии:

- Лёгкая — пациент умеренно активен, преобладают неспецифические симптомы: мышечная слабость, усталость и головная боль. Лечение проводится на амбулаторной основе.

- Средняя — больной может обслуживать себя самостоятельно, но не может работать. Болезнь проявляется одышкой и гипертонией, также возможны повреждения суставов, что ограничивает подвижность. На этой стадии акромегалия также успешно лечится амбулаторно.

- Тяжёлая — больной неспособен к трудовой деятельности и самообслуживанию, возникают проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой, возникают нарушения мозгового кровообращения. Требуется госпитализация.

Этапы акромегалии

Выделяют четыре стадии развития акромегалии:

- Латентная стадия — проявляется неспецифичными симптомами: головной болью, слабостью мышц, потливостью и онемением пальцев рук. На данном этапе заболевание можно подозревать по изменениям гипофиза при МРТ мозга и рентгене черепа, а также по результатам анализа на соматотропин.

- Стадия гипертрофии — спустя несколько лет после начала заболевания заметно меняется внешность: увеличиваются надбровные дуги, скулы, нижняя челюсть, мягкие ткани носа, губ и ушей, кожа становится толще и уплотняется. Также происходит увеличение внутренних органов, что приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, циррозу печени, остеопорозу, изменению скелета и разрушению суставов.

- Опухолевая стадия — развивается из-за давления гипофиза на соседние структуры. Симптомы могут проявляться следующим образом:

- при давлении на гипоталамус и другие части центральной нервной системы — потеря обоняния, проявление эпилепсии, изменение аппетита, сна и режима бодрствования;

- при поражении черепно-мозговых нервов — боль в области лицевого и тройничного нервов, ухудшение слуха;

- при поражении височных долей головного мозга — снижение интеллекта и изменение личности;

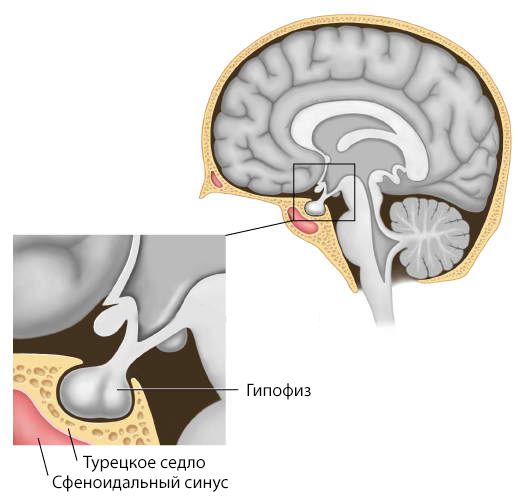

- при сдавлении турецкого седла (области черепа, где расположен гипофиз) — стойкая головная боль, на которую слабо действуют обезболивающие препараты.

- Стадия истощения — чаще всего возникает при длительном давлении на различные органы. Сопутствует одышка, гипертония, сердечная недостаточность и нарушение мозгового кровообращения. Без лечения пациент может умереть, чаще всего из-за прекращения дыхания в условиях бронхо-лёгочной патологии или синдрома апноэ во сне.

Осложнения акромегалии

Чаще всего осложнения акромегалии вызваны сдавливанием окружающих тканей и проявляются при увеличении гипофиза. Опухоль сдавливает клетки, отвечающие за выработку гормонов, что может привести к развитию вторичного гипогонадизма, гипотиреоза, несахарного диабета и гипокортицизма.

При выходе опухоли за пределы турецкого седла возникают следующие осложнения:

- Появление полей зрения — чаще двустороннее с боков, что мешает пациентам видеть объекты сбоку, например, при вождении автомобиля они часто попадают в аварии из-за незамеченных препятствий;

- Отёк и атрофия дисков зрительных нервов — характеризуются мутью и затемнением перед глазами, иногда приводящими к слепоте;

- Снижение слуха;

- Нарушение обоняния и ощущение заложенности носа;

- Гидроцефалия и несахарный диабет — сопровождаются головной болью, жаждой и частым мочеиспусканием (до 15-20 раз в сутки);

- Лихорадка;

- Эпилепсия;

- Изменение пищевого поведения;

- Проблемы со сном — бессонница, ночные пробуждения;

- Слабость, быстрая утомляемость и медлительность;

- Изменения в личности и интеллекте, депрессия, снижение памяти;

- Потеря тактильной и болевой чувствительности;

- Повышение артериального давления .

Диагностика акромегалии

Для выявления акромегалии применяются разнообразные лабораторные и инструментальные методы.

Проведение лабораторной диагностики

- ИФР-1 в крови (гормон роста-1) — эффективный способ диагностики заболевания. Проводится утром натощак. Уровень гормона повышается при акромегалии, но также может увеличиться у беременных женщин. Также возможны ошибочные результаты при некоторых заболеваниях, в том числе при сахарном диабете, дефиците питательных веществ, почечной и печеночной недостаточности, тяжелых инфекциях (сепсис, ВИЧ), ожогах, операциях на брюшной полости и приеме оральных контрацептивов.

- Оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) — после определения уровня гормона роста до начала теста, принимается 75 г глюкозы, после чего через два часа проводится повторное измерение. В норме уровень гормона должен снизиться, но при акромегалии он не опускается ниже 1 мг/л. Этот тест также используется для контроля лечения.

- Базальный уровень гормона роста — проводится утром натощак три раза с интервалом в 20 минут, после чего образцы крови смешивают. Такой подход позволяет избежать ошибок при диагностике.

Использование инструментальных методов

Для визуализации аденомы гипофиза выполняется магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием.

Выделяют пять стадий развития аденомы гипофиза:

- 0 — микроаденома < 10 мм, без роста;

- 1 — аденома до 10 мм, частично разрушает турецкое седло;

- 2 — макроаденома > 10 мм, полностью заполняет турецкое седло;

- 3 — макроаденома разрушает турецкое седло и прорастает в сфеноидальные или кавернозные синусы;

- 4 — макроаденома полностью разрушает турецкое седло и прорастает в окружающие ткани.

Расположение гипофиза

Для выявления осложнений и контроля эффективности лечения проводятся дополнительные обследования:

- осмотр глазного дна с определением поля зрения;

- суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ;

- сомнография;

- колоноскопия;

- УЗИ щитовидной железы, брюшной полости и органов малого таза.

Дифференциальная диагностика

Акромегалия может быть похожа на следующие заболевания:

- Синдром МЭН-1 — при данном синдроме поражаются не только гипофиз, но и паращитовидные железы, легкие и острова поджелудочной железы;

- Гипотиреоз — утолщение кожи, отек лица, слабость и сонливость схожи и с акромегалией, однако отличие заключается в повышенном уровне ТТГ;

- Болезнь Педжета — увеличение черепа, утолщение костей, повышение шелочной фосфатазы;

- Синдром Мак-Кьюн — Олбрайта — характеризуется ранним половым созреванием, костно-фиброзной дисплазией и пятнами на коже цвета кофе с молоком;

- Комплекс Карни — появление миксомы сердца, пятен на коже, шванномы и узловидной дисплазии надпочечников;

- Пахидермопериостоз — утолщение кожи, пальцы походят на барабанные палочки.

Отличить акромегалию от перечисленных заболеваний можно по повышенному уровню ИФР-1 и гормона роста (базальному и после ОГТТ).

Лечение акромегалии

Основная цель лечения акромегалии заключается в уменьшении продукции гормона роста, смягчении симптомов и предотвращении рецидивов. Для достижения этого применяются хирургическое, медикаментозное и лучевое лечение.

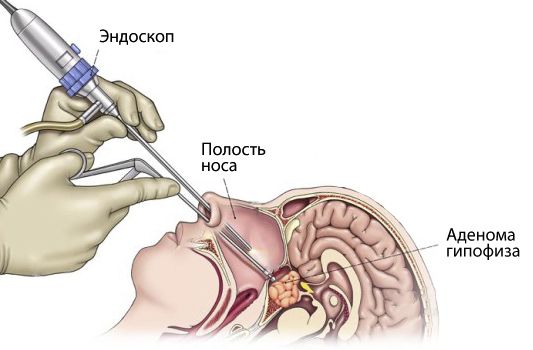

Хирургическое лечение

Для лечения акромегалии рекомендуется удаление опухоли гипофиза. Операция проводится малоинвазивным методом через нос с помощью эндоскопа под местной анестезией.

Удаление опухоли гипофиза

Удаление микроаденомы (менее 10 мм) приводит к уменьшению симптомов или их полному исчезновению в большинстве случаев. При удалении макроаденомы (более 10 мм) ремиссия наступает в 40–60 %, поэтому после операции как минимум полгода проводится медикаментозная терапия.

Осложнения после хирургического лечения возникают в 2–5 % случаев. Их можно классифицировать следующим образом:

- опущение верхнего века;

- несахарный диабет;

- назальная ликворея (вытекание спинномозговой жидкости через нос);

- вторичный гипотиреоз.

Эти осложнения обычно временные и полностью исчезают со временем.

Противопоказания к операции:

- тяжелая кардиомиопатия с повышенным риском аритмии и сердечной недостаточности;

- острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (операция проводится после выздоровления);

- психические заболевания;

- высокий анестезиологический риск.

Медикаментозное лечение

Для лечения акромегалии используются три группы препаратов:

- аналоги соматостатина;

- агонисты дофаминовых рецепторов;

- антагонисты рецепторов соматотропного гормона.

Аналоги соматостатина являются основными препаратами для лечения акромегалии. Их применяют за 2 недели до операции, чтобы уменьшить опухоль, улучшить прогноз и снизить послеоперационные риски. Такие препараты также назначают после операции, после лучевой терапии (от полугода до 2–7 лет) и тогда, когда хирургическое лечение противопоказано.

В России зарегистрировано два препарата:

- Октреотид — назначается в случае безуспешного хирургического или лучевого лечения. Препарат вводится подкожно 2–3 раза в день. Пролонгированную форму (Сандостатин ЛАР) вводят внутримышечно раз в 4 недели.

- Ланреотид — длительно действующий аналог соматостатина, который в 85 раз активнее естественного гормона. Препарат вводят внутримышечно по 30 мг раз в 14 дней, что уменьшает симптомы к 3-му месяцу лечения.

Эффективность терапии оценивается через полгода-год после начала лечения. Терапия считается успешной, если:

- уровень ИФР-1 и гормона роста стойко снижается (анализы проводятся через 3–6–12 месяцев);

- аденома не увеличивается (по данным КТ и МРТ);

- симптомы уменьшаются, повышается выносливость и качество жизни.

Аналоги соматостатина противопоказаны только при индивидуальной непереносимости компонентов.

Вторая группа препаратов для лечения акромегалии — агонисты дофамина. К ним относятся Каберголин, Бромокриптин. Они применяются как первичная терапия в случае умеренного повышения ИФР-1 или совместно с аналогами соматостатина.

Лечение Бромокриптином является длительным, часто пожизненным. Дозировку препарата могут изменять при непереносимости или временных противопоказаниях, например при беременности и лактации. Эффективность оценивается через месяц лечения.

Каберголин подобен по действию Бромокриптину, но обычно лучше переносится и может применяться в меньших дозах.

К побочным эффектам агонистов дофамина относятся:

- тошнота и рвота;

- сонливость;

- головная боль;

- ортостатическая гипотензия — резкое снижение артериального давления при внезапном подъёме.

Также для лечения акромегалии используются антагонисты рецепторов соматотропного гормона. К ним относится Пегвисомант, который эффективен в 90 % случаев. Пегвисомант применяется как резервный препарат при непереносимости аналогов соматостатина или неэффективности хирургического или лучевого лечения.

Лучевая терапия

Существуют два основных типа лучевой терапии: традиционная фракционная радиотерапия и стереотаксическая радиохирургия.

Традиционная фракционная радиотерапия проводится 4–5 раз в неделю. Курс составляет 5–6 недель с общей дозой 4500–5000 рад.

К стереотаксической радиохирургии относятся следующие методы: линейный ускоритель с использованием высокоэнергетических фотонов, гамма- и кибер-нож . При выполнении процедуры с помощью КТ или МРТ определяют точное расположение опухоли. Затем пациенту надевают стереотаксическую рамку, которая ограничивает пучок радиации — он направлен только на участок с опухолью и не повреждает окружающие ткани. Этот метод менее осложнён, чем традиционная радиотерапия, и приводит к ремиссии через 2–7 лет.

Лучевая терапия может служить основным методом лечения при отказе пациента от операции, неэффективности и непереносимости лекарств в течение полугода.

Лучевая терапия используется в следующих случаях как дополнительный метод:

- при частичном удалении аденомы из-за больших размеров, проникновения в кавернозные синусы и твёрдую мозговую оболочку;

- при противопоказаниях и устойчивости к лечению аналогами соматостатина;

- для сокращения сроков медикаментозной терапии.

Противопоказания к лучевой терапии включают судорожный синдром и близкое расположение аденомы к перекрёсту зрительных нервов (менее 5 мм): после операции возможно ухудшение зрения из-за отёка.

Эффект от лучевой терапии наступает не сразу — это может занять от 6 месяцев до 10 лет. В этот период также проводится медикаментозная терапия.

После проведения лучевой терапии необходимо контролировать уровень СТГ и ИФР-1 (учитывая отложенный эффект), а через 6–9 месяцев проводить МРТ.

На практике часто сочетают медикаментозное лечение с хирургическим методом или лучевой терапией.

Через 5–10 лет после облучения примерно в половине случаев возникает гипопитуитаризм, поэтому важно контролировать работу надпочечников, щитовидной железы, половых желез и при необходимости проводить заместительную гормональную терапию.

После лучевой терапии повышается риск сосудистых заболеваний головного мозга, возможно ухудшение зрения (у менее чем 3 % пациентов) и в редких случаях развитие вторичных опухолей мозга и радионекрозов (у менее чем 2 % пациентов). Регулярные обследования у невролога и окулиста, а при необходимости проведение МРТ или КТ головного мозга, необходимы после лучевой терапии.

Прогноз. Профилактика

Прогноз и течение акромегалии зависят от возраста начала заболевания. У пациентов в возрасте 20–30 лет опухоли гипофиза растут быстрее, и без своевременного лечения человек может умереть. У людей старше 50 лет прогноз лучше, но со временем могут возникнуть осложнения.

Смертность от акромегалии намного выше, чем средняя для населения. В основном это связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями: кардиомиопатией, сердечной недостаточностью и ишемической болезнью .

Акромегалия может вернуться через 10–20 лет после операции, поэтому даже при отсутствии симптомов необходимо регулярно контролировать уровень ИФР-1. Также раз в год стоит проверять уровень соматотропного гормона. В большинстве случаев уровни этих анализов совпадают, но в 35% случаев они различаются. Если результаты значительно расходятся, то через 3–4 месяца нужно повторно сдать анализы. При высоких уровнях ИФР-1 и гормона роста рекомендуется провести МРТ.

Профилактика акромегалии не существует. Можно лишь советовать избегать травм головы и своевременно лечить хронические инфекции. Регулярные профилактические осмотры у терапевта, невролога и офтальмолога помогут обнаружить заболевание на ранней стадии. Немедленно обращаться к врачу следует при типичных изменениях внешности, головных болях и проблемах со зрением.

Список литературы

- Vilar Л., Vilar С. F., Lyra R. и др. Синдром акромегалии: клинические проявления при диагнозе // Вестник Гормональной Терапии. — 2017. — № 1. — С. 22–32. ссылка

- Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Фадеев В. В. Эндокринология: учебное пособие. – 3-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Литтера, 2015. — С. 52.

- Эндокринология: национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — С. 738–748, 766–777.

- Гарднер Д., Шобек Д. Базовая и клиническая эндокринология. Книга 1. — М.: БИНОМ, 2017. — С. 251.

- Андрусенко А. Б. Эндокринные заболевания и синдромы. Классификация. — М.: Знание, 1998. — С. 16–18.

- Ханна-Шмуни Ф., Тривеллин Г., Стратакис К. А. Генетика гигантизма и акромегалии // Ростовые Гормоны и ИФГ Исследования. — 2016. — № 30–31. — С. 37–41. ссылка

- Дедов И. И., Мельниченко Г. А. Акромегалия: патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения. Учебное пособие для медиков. — М., 2012. — 79 с.

- Российская ассоциация эндокринологов. Акромегалия: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения: клинические рекомендации. — М., 2014. — 37 с.

- Пронин В. С. Диагностические и прогностические факторы, определяющие особенности клинического течения и тактику лечения акромегалии: автореферат диссертации … доктор медицинских наук: 14.01.02. — М., 2011. — 48 с.

- Colao A., Ferone D., Marzullo P., Lombardi G. Системные осложнения акромегалии: эпидемиология, патогенез и управление // Обзоры Эндокринологии. — 2004. — № 1. — С. 102–152. ссылка

- Шэ Л., Шмид К., Блок Ж. Е. и др. Воздействие трансспеноидальной хирургии на апноэ сна при акромегалии // Европейский Журнал Эндокринологии. — 2007. — № 3. — С. 321–329. ссылка

- Астафьева Л. И., Калинин П. Л., Кадашев Б. А. Современные методы диагностики и послеоперационного мониторинга пациентов с акромегалией в условиях нейрохирургической клиники // Вопросы Нейрохирургии. — 2017. — № 1. — С. 58–62.

- Доскина Е. В. Акромегалия. Симптомы, диагностика и терапия: учебное занятие. — М.: Российская Медицинская Академия Последипломного Образования, 2012. — 43 с.

- Заварухин В. И., Моренко Е. С., Свиридов М. К., Говоров А. В. Эмбриональное развитие и строение зоны роста // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. — 2015. — № 2. — С. 61–65.

- Далантаева Н. С., Дедов И. И. Генетические и метаболические особенности семейных изолированных аденом гипофиза // Ожирение и Метаболизм. — 2013. — № 2. — С. 3–10.

- Пронин В. С., Чуброва Н. А., Пронин Е. В., Котляревская Е. И. Распространенность и лечебные меры при акромегалии // Медицинский Совет. — 2014. — № 11. — С. 70–74.

- Аметов А. С. Избранные лекции по эндокринологии: учебное пособие. — 3-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Медицинское Информационное Агенство, 2016. — 720 с.

Последствия неэффективного лечения акромегалии

Неэффективное контролирование акромегалии может иметь серьезные последствия для здоровья пациента. Недостаточное или неправильное лечение может привести к ухудшению симптомов заболевания, а также увеличить риск развития сопутствующих заболеваний.

При отсутствии эффективного вмешательства акромегалия может прогрессировать, вызывая дальнейшее увеличение размеров органов и утолщение тканей. Это может привести к серьезным осложнениям, таким как нарушение функций внутренних органов, снижение качества жизни и даже увеличение смертности.

Современные методы диагностики акромегалии позволяют своевременно выявлять и контролировать заболевание. Диагностика важна для выбора оптимального лечения, которое позволит предотвратить возможные осложнения и поддерживать стабильное состояние пациента.

Современные методы диагностики акромегалии

В данном разделе мы рассмотрим актуальные подходы к выявлению заболевания, включая способы диагностики и инструменты, используемые для выявления акромегалии.

Для установления диагноза акромегалии врачи обычно начинают с общего медицинского осмотра и анамнеза пациента. Затем проводится ряд специальных исследований, включая измерение концентрации гормона роста в крови, проведение ОГТТ, а также компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию для визуализации опухоли гипофиза.

Одним из современных методов диагностики акромегалии является исследование антропометрических данных пациента с применением специализированных компьютерных программ, позволяющих рассчитать пропорции тела и выявить признаки перероста костей.

Кроме того, для диагностики акромегалии могут применяться биохимические анализы, такие как изучение уровня соматостатинов и других гормонов, а также генетические тесты для выявления наследственных форм заболевания.

Индивидуальный подход в лечении акромегалии

При оказании медицинской помощи пациентам с акромегалией важно учитывать особенности каждого конкретного случая. Это позволяет оптимизировать результаты лечения и достичь максимально эффективных показателей здоровья. Индивидуальный подход предполагает адаптацию терапии к особенностям каждого пациента, что способствует повышению эффективности лечения и улучшению прогноза.

Индивидуальный план лечения акромегалии помогает выбирать оптимальные стратегии терапии в зависимости от стадии заболевания, возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний и индивидуальной реакции на медикаменты. Такой подход позволяет максимально учитывать потребности каждого человека, обеспечивая оптимальное лечение и контроль за состоянием здоровья.

Важным аспектом индивидуализированного лечения является постоянное взаимодействие между врачом и пациентом. Коммуникация специалиста с пациентом помогает оценить эффективность терапии, корректировать лечение в случае необходимости и поддерживать мотивацию пациента для последовательного выполнения рекомендаций.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Как проявляется акромегалия?

Акромегалия проявляется увеличением размеров костей и органов, утолщением пальцев, изменением черт лица, увеличением кистей и стоп. Пациенты также могут испытывать головные боли, проблемы со зрением и болями в суставах.

Какова распространенность акромегалии?

Акромегалией страдают примерно 50 человек на 1 миллион населения. Заболевание одинаково распространено среди обоих полов и чаще всего проявляется у людей в возрасте от 40 до 50 лет.

Какие причины развития акромегалии?

В 95% случаев причиной акромегалии является доброкачественная гормонально-активная аденома гипофиза. Менее чем в 2% случаев болезнь может быть вызвана опухолями, расположенными в других органах. Также существуют наследственные эндокринные нарушения, способствующие развитию заболевания.

Какие характерные черты у пациентов с акромегалией?

Пациенты с акромегалией часто имеют огрубление черт лица, изменения в размерах кистей и стоп, утолщение пальцев. Также могут наблюдаться проблемы с зрением, головные боли и боли в суставах.

Как долго может пройти до выявления акромегалии после появления симптомов?

Из-за того, что заболевание развивается постепенно, часто его диагностируют только спустя 5–10 лет после появления первых симптомов. Это связано с тем, что симптомы акромегалии могут быть неспецифичными и не вызывать серьезной беспокойки у пациента.