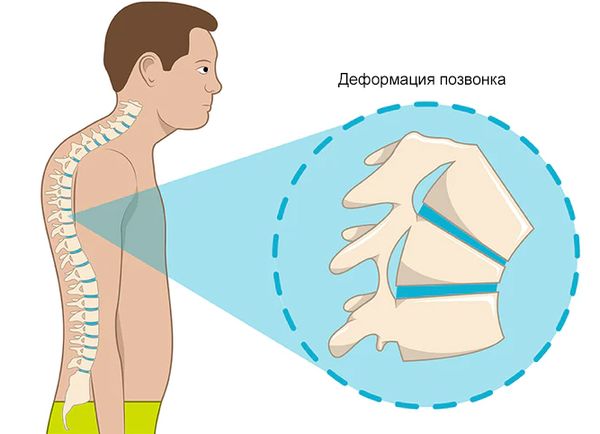

Деформация позвоночника вперед — Болезнь Шейермана — Мау(Scheuermann’s disease), — это хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором позвоночник приобретает изгиб в форме дуги с выпуклостью назад. Чаще всего страдает грудной участок позвоночника, но также может затронуть и грудопоясничный или поясничный отдел . Появление боли в спине является первым симптомом, который усиливается вместе с ростом ребенка .

Болезнь Шейермана — Мау

Болезнь Шейермана — Мау относится к прогрессивным деформирующим остеохондропатиям. Эта патология часто приводит к нарушению внешнего вида у подростков, что может вызвать психологические проблемы.

Частота встречаемости болезни Шейермана — Мау

Статистически, по данным рентгенографии, болезнь Шейермана обнаруживается у 0,3–8,3 % населения. Чаще всего это проявляется в возрасте от 10 до 17 лет, так как в это время идет активный рост . У мужчин болезнь Шейермана — Мау встречается в два раза чаще, чем у женщин .

Факторы развития болезни Шейермана — Мау

Точные причины возникновения болезни пока не установлены, хотя ученые признают наследственность как ключевой фактор. Если у одного из родителей диагностирована болезнь Шейермана — Мау, вероятность передачи патологии детям значительно возрастает.

Деформация позвоночника может возникнуть после травмы на момент активного роста костной ткани (обычно в возрасте 9–11 лет). Также на появление болезни могут повлиять неправильное развитие мышечного корсета спины, врожденные аномалии мышц и нарушения соединительной ткани .

Еще одной причиной развития заболевания может быть редуцирование и клинообразное изменение позвонков с одной стороны, что усиливает наклон позвоночника .

Если вы заметили у себя признаки, похожие на симптомы болезни Шейермана — Мау, обязательно обратитесь к врачу. Самолечение может нанести вред вашему здоровью!

Признаки заболевания Шейермана — Мау

Развитие заболевания происходит медленно и зачастую долго проходит беспрецедентно. Иногда возникает сутулость, нарушается осанка, уменьшается диапазон движений позвоночника, появляется дискомфорт и боль между лопаток при длительном статическом положении. Часто поводом для обращения к врачу становится усиление кифоза, который замечают родители пациента.

Большинству случаев диагноз ставится как сопутствующее заболевание при осмотре по поводу спинной травмы. Болезнь Шейермана — Мау вызывает метаболические нарушения, включая снижение минерализации костей. В результате кальций активно выводится из костей и выходит с мочой, что снижает их прочность и повышает риск травм и переломов.

Кифоз Шейермана — Мау часто сочетается с сколиозом .

Патогенез болезни Шейермана — Мау

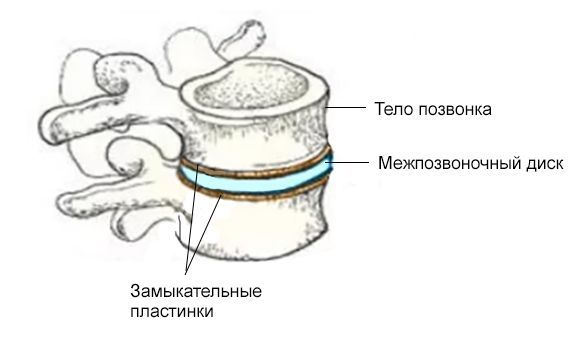

В основе развития заболевания лежит процесс аваскулярного некроза — умертвление замыкательных пластинок тел позвонков из-за недостаточного кровоснабжения. Обычно некроз затрагивает 3-4 позвонка.

Замыкательные пластинки

Это приводит к нарушению роста кости и возникновению клиновидной деформации тел позвонков.

Клиновидная деформация позвонков

Среди возможных причин недостаточного кровоснабжения замыкательных пластинок можно выделить:

- механические воздействия — частые подъемы тяжестей и травмы позвоночника;

- генетические факторы;

- ювенильный остеопороз (однако данная теория вызывает сомнения).

При наличии некроза происходит задержка роста передних сегментов тел позвонков (каждый позвонок состоит из двух частей: тела позвонка, или передней части, по форме напоминающей цилиндр, и дуги позвонка). Это в конечном итоге приводит к формированию кифоза.

Часто при кифозе Шейермана — Мау обнаруживают грыжу Шморля, при которой диск, находящийся между позвонками, выдавливается в кость в основании позвонка. Это приводит к расширению передней продольной связки, что может быть толчком к деформации позвонков.

Классификация и стадии развития болезни Шейермана — Мау

При проведении диагностики заболевания Шейермана — Мау специалисты ориентируются на различные рентгенологические этапы и клинические проявления данного заболевания.

Рентгенологически выделяются три стадии:

1. На данном этапе апофизы (концевые части) позвонков приобретают неоднородную структуру, будто разрыхленные, сегментированные с извилистыми контурами. Наблюдается изменение контуров замыкательных пластинок тел позвонков, а также неровности в апофизарной линии, отделяющей апофизы от тел позвонков. В большинстве случаев на данном этапе отсутствуют симптомы, однако могут быть видны сутулость и кривизна позвоночника.

Ренгенологическое изображение при болезни Шейермана — Мау [13]

2. На этой стадии наблюдаются клиновидные изменения в телах позвонков, преимущественно в верхней части кифотической деформации. Выделяются грыжи Шморля — склеротические полуовальные ободки, являющиеся реакцией костной ткани на вторжение компонентов межпозвонкового диска. Появляются сутулость, дискомфорт, ощущение усталости и напряжения мышц, усиливается кифоз.

Грыжа Шморля [14]

3. Апофизы начинают соединяться с телами позвонков. При выраженных кифотических изменениях передние углы тел позвонков становятся заостренными и вытянутыми вниз, на вершине дуги искривления образуются клиновидно деформированные позвонки. На данной стадии появляются боли вдоль позвоночника, ярко выраженная сутулость и заметный кифоз, возможны ограничения движений.

Клинические формы:

- грудная форма (классическая, I тип) — вершина деформации устанавливается на уровне 7–9-х грудных позвонков (Th7–Th9);

- груднопоясничная форма (II тип) — пик находится между 10–12 грудными позвонками (Th10–Th12) .

Отдельно выделяются болевая и бесболевая формы .

Осложнения болезни Шейермана — Мау

Сложности могут возникнуть при этом заболевании:

- трудностями в наклоне и разгибании спины;

- затруднениями с дыханием и одышкой;

- проблемами с сердцем и кровообращением — аритмией, стенокардией, нарушением артериального давления;

- изменениями в работе внутренних органов (например, кишечника и почек);

- грубыми неврологическими нарушениями — периферическими и центральными парезами и параличами, нарушением чувствительности на уровне поражённых позвонков, понижением рефлексов, изменением мышечного тонуса.

В случаях, когда заболевание принимает тяжёлое течение, человек может стать инвалидом .

Определение болезни Шейермана — Мау

Выявление заболевания проводится через анамнез, осмотр пациента и использование инструментальных методов, а также опрос самого пациента. Получить окончательное подтверждение диагноза можно только при помощи рентгеновского обследования.

Анамнез и жалобы

При обращении к врачу пациенту задают следующие вопросы:

- когда начали проявляться симптомы;

- как менялось состояние заболевания со временем;

- имеются ли сопутствующие заболевания, аллергии, непереносимость лекарств и хронические заболевания .

Если имеются документы, подтверждающие прошлые заболевания и результаты других обследований, можно предоставить их врачу напрямую или дать доступ к своей электронной медкарте.

Медицинский осмотр

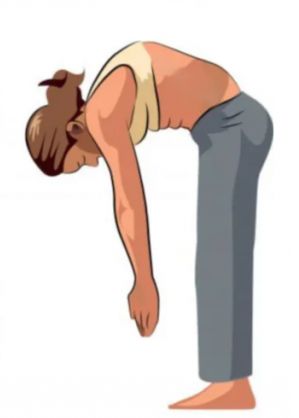

Проводится полное ортопедическое обследование и тест Адамса — пациент наклоняется вперёд до параллели пола. Такой подход позволяет врачу понаблюдать за состоянием позвоночника.

Тест Адамса

Консультация других специалистов

При необходимости рекомендуется получить мнение других врачей:

- кардиолога — при обнаружении нарушений сердечного ритма, изменений в артериальном давлении или электрокардиограмме;

- невролога — если выявлены признаки изменения центральной нервной системы;

- генетика (редко) — при подозрении на наследственные заболевания;

- нефролога или уролога — при жалобах и изменениях в области почек или мочеиспускания.

Использование инструментальных методов

Проводится несколько видов обследований:

- Рентгеновское обследование позвоночника в положении стоя в передней и боковой проекциях от C7 до S1 с учетом крестцово-подвздошных сочленений. Рентгенологические признаки болезни Шейермана — Мау (триада Соренсена): увеличение грудного кифоза более 45°, включение трех смежных вершинных позвонков с клиновидностью их тел на 5° и более, неровности дисков между позвонками .

- Компьютерная томография. Позволяет выявлять начальные изменения в костной и хрящевой тканях .

- Магнитно-резонансная томография. Подходит для обнаружения повреждений мягких тканей и мельчайших изменений в хрящах, костях, связках и сосудах, а также для оценки степени повреждения межпозвонковых дисков .

Опрос пациентов

Проведение опроса осуществляется до операции и после для оценки динамики . В вопросах могут быть затронуты боли с использованием шкалы ВАШ (визуально-аналоговая шкала боли), ситуации, вызывающие боль, возможные способы облегчения боли, продолжительность дискомфорта и другие аспекты.

Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ)

Лечение болезни Шейермана — Мау

Лечение заболевания Мордора — Мау предполагает применение консервативных и хирургических методов.

Методы консервативного лечения

- назначается корсет — главный инструмент в борьбе с болезнью;

- врач назначает комплекс упражнений ЛФК, который нужно делать каждый день по 30–40 минут;

- проводятся физиотерапевтические процедуры: электростимуляция мышц, лазеротерапия, электрофорез, ударно-волновая терапия;

- гидротерапия — особые упражнения в бассейне;

- исправление деформаций с помощью специальной панели, устанавливаемой под углом под грудью;

- назначается массаж (ручной, вакуумный);

- важно соблюдать правильный режим движения, чередуя активность, лечебную гимнастику и «отдых позвоночника»;

- правильное питание, общеукрепляющие процедуры, закаливание организма;

- рекомендуется заниматься спортом (плавание, лыжи, растяжка);

- принимать медикаментозные препараты — нестероидные противовоспалительные средства в различных формах: пластыри, порошки, таблетки, мази и гели.

Необходимость в корсете определяется только после консультации врача-ортопеда и проведения рентгенографии в двух проекциях — прямой и боковой. Корсет выбирается и изготавливается индивидуально. Носить его нужно непрерывно, кроме времени сна, гигиенических процедур, ЛФК и физиотерапии. Срок ношения корсета зависит от динамики рентгенологических снимков.

Правила ношения корсета:

- ЛФК каждый день по 20–30 минут;

- курсы массажа, физиотерапии до 4 раз в год;

- обязательное топографическое обследование;

- динамический контроль с помощью рентгена — обычно раз в 4 месяца с последующим осмотром травматолога;

- соблюдение графика и правильное надевание корсета (надевать стоя, снимать в лежачем положении);

- плановые приёмы у ортопеда с полным осмотром и антропометрией не реже чем раз в 4 месяца.

Возможные осложнения при ношении корсета и способы их предотвращения:

- Размягчение кожи и образование гнойников от натирания. В таких случаях временно отказываются от корсета и обрабатывают кожу антисептиками;

- Боль в области рёбер и груди при перегрузке. Решается путем снижения нагрузки;

- Уменьшение объема лёгких. Назначаются дополнительные упражнения ЛФК и дыхательной гимнастики.

Хирургическое лечение

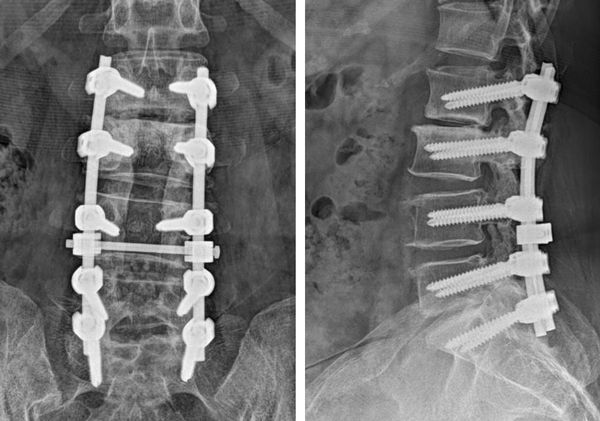

Для этого заболевания применяют многоуровневые операции по удалению апофиза и диска позвонка, а также коррекцию деформации позвоночника с помощью металлических конструкций.

Показания к операции: кифоз более 65°, неэффективность консервативного лечения, ухудшение состояния, серьезные деформации, неврологические симптомы (параличи, нарушения центральной нервной системы, боли в суставах).

Противопоказания к операции: общее тяжёлое состояние, нарушения работы органов и систем.

Разновидности операций:

- Первый тип включает апеляции за кости черепа и надлодыжечные области, дискэктомию и межтеловую спондилодез аутокостью, коррекцию искривлений сегментарным инструментом, множественную резекцию задних отделов позвонков с коррекцией вершины кифоза.

Транспедикулярные винты

- Альтернатива первому методу — апеляции за кости черепа и надлодыжечные области, коррекция искривлений позвоночника инструментарием типа CD.

Система Cotrel — Dubousset [15]

После операции необходимо переходить к вертикализации, используя разнообразные методы массажа, упражнений и специальных тренажеров.

Пациентам после операции не рекомендуется долго сидеть, стоять, держать нагрузки, наклоны и скручивания тела, а также заниматься контактными видами спорта. В большинстве случаев эти ограничения необходимо соблюдать всю жизнь.

Прогноз. Профилактика

Прогноз по болезни обнадеживающий. Большинство пациентов успешно проходят лечение без операции. После завершения формирования скелета боль в пораженном участке в общем уменьшается, хотя у таких пациентов чаще, чем у общества в целом, возникает хроническая боль в спине .

Профилактика состоит в раннем выявлении, своевременном лечении и выполнении полного комплекса консервативных методов.

Диспансерное наблюдение начинается с момента диагностики и длится до 18 лет: необходимо посещать врача травматолога-ортопеда раз в 12 месяцев. В дальнейшем проведение наблюдения определяется по показаниям.

Лицам с заболеванием Шейермана — Мау не рекомендуется участвовать в спорте с большим весом и вертикальной нагрузкой на позвоночник: прыжковые виды спорта (баскетбол, волейбол, прыжки в длину и на батуте, акробатика, спортивная гимнастика и прочее), тяжелая и легкая атлетика .

Список литературы

- Михайловский М. В., Фомичев Н. Г. Хирургия деформаций позвоночника. — Издательство Redactio, 2011. — 592 страницы.

- Калашникова Е. В. Патогенез болезни Шойерман-Мау (клинико-экспериментальное исследование): автореферат докторской диссертации по медицинским наукам. — Новосибирск, 1999. — 42 страницы.

- Райе Р. Э. Коррекция деформаций позвоночника с применением инструментария Cotrel-Dubousset. Проблемы хирургии позвоночника и спинного мозга. — Новосибирск, 1996. — Стр. 89–90.

- Ассоциация травматологов-ортопедов России. Болезнь Шейермана: клинические рекомендации. — Москва, 2015. — 64 страницы.

- Губина Е. В. Клиническое применение русскоязычной версии опросника Scoliosis Research Society Outcomes Instrument-24 (SRS-24) // Журнал «Хирургия позвоночника». — 2004. — № 2. — Стр. 34–39.

- Лундин К., Тернер П., Джонсон М. Грудная гиперкифоз: оценка уровня дистальной фиксации // Глобальный журнал позвоночника. — 2012. — № 2. — Стр. 65–70.ссылка

- Аскани Е., Госа Р.. Болезнь Шермана. В сборнике: Педиатрическая позвоночная колонна: принципы и практика. — Нью-Йорк: Издательство Raven Press, 1994. — Стр. 557– 641.

- Губин А. В., Прудникова О. Г., Камышева В. В. и др. Клиническая проверка русскоязычной версии опросника SRS-22 для взрослых пациентов с сколиозом // Журнал «Хирургия позвоночника». — 2017. — № 2. — Стр. 40.

- Тальковский Е. М., Выборнов Д. Ю., Тарасов Н. И., Коротеев В. В., Прикулс В. Ф. Физические факторы в медицинской реабилитации детей с остеохондропатиями позвоночника // Вестник восстановительной медицины. — 2021. — № 4. — Стр. 82.

- Дудин М. Г., Пинчук Д. Ю. Идиопатический сколиоз, часть 1 // Доктор.Ру. — 2010. — № 5. — Стр. 38–41.

- Мэнсфилд Дж. Т., Беннет М. Болезнь Шойермана // Издательство StatPearls Publishing. — 2022. ссылка

- Соломан Л., Уорик Д., Ньягам С. Ортопедия и травматология по методу Эпли. Часть 2. — Санкт-Петербург: Издательство Панфилова, 2015. — 368 страниц.

- Белл Д. Болезнь Шойермана // Радиопедия. — 2022.

- Ленгерке Й. Узлы Шмерля // Викисклад. — 2010.

- Никнеяд М. Люмбальное спондилезное инструментирование по методу Cotrel-Dubousset // Радиопедия. — 2021.

Диагностика заболевания Шейермана – Мау

После того, как врачи провели все необходимые процедуры для выявления болезни Шейермана – Мау, наступает этап реабилитации. Этот этап играет ключевую роль в восстановлении здоровья пациента и улучшении его общего состояния. Реабилитация после лечения помогает вернуть пациенту активную жизнь и справиться с последствиями заболевания.

На этапе реабилитации важно следовать рекомендациям врачей и проводить все предписанные процедуры. Это поможет ускорить процесс выздоровления и улучшить качество жизни пациента. Регулярные занятия физиотерапией, лечебными упражнениями и массажем помогут восстановить мышцы и суставы, а также улучшить общую физическую форму.

Реабилитация после лечения также включает в себя наблюдение за пациентом и корректировку рекомендаций в зависимости от его состояния. Важно помнить, что каждый случай болезни индивидуален, и необходимо подходить к реабилитации с учетом особенностей каждого конкретного пациента.

Правильно организованная реабилитация после лечения болезни Шейермана – Мау играет важную роль в восстановлении здоровья пациента и помогает ему вернуться к полноценной жизни.

Реабилитация после лечения

После завершения лечения болезни Шейермана – Мау важное значение имеет процесс восстановления и реабилитации организма. Правильно организованная процедура поможет вернуть пациенту полноценное здоровье и общее благополучие.

Одним из ключевых моментов в реабилитации после лечения болезни Шейермана – Мау является укрепление мышечного корсета и общее восстановление позвоночника. Для этого могут применяться специальные упражнения, направленные на укрепление мышц спины и коррекцию осанки.

Для улучшения общего состояния пациента после лечения болезни Шейермана – Мау также могут применяться физиотерапевтические процедуры, например, лечебный массаж и лечебная гимнастика. Они способствуют улучшению кровообращения, снятию мышечных спазмов и повышению общего тонуса организма.

Современные методы лечения болезни Шейермана – Мау также могут включать использование уникальных техник, например, травматическую иглорефлексотерапию или гидротерапию. Они помогают ускорить процесс восстановления после лечения и повысить эффективность терапии.

Современные методы лечения болезни Шейермана – Мау

В данном разделе мы рассмотрим актуальные подходы к лечению заболевания Шейермана – Мау, которые основаны на современных научных исследованиях и медицинской практике.

Методы фармакологического воздействия

Одним из ключевых направлений лечения болезни Шейермана – Мау является фармакотерапия, которая включает в себя применение специальных препаратов для уменьшения воспаления, боли и медленного прогрессирования заболевания.

Консервативные методы лечения

Помимо фармакологических препаратов, существуют консервативные методы лечения болезни Шейермана – Мау, такие как ношение корсета, физическая терапия, массаж и специальные упражнения для укрепления мышц спины.

Хирургическое вмешательство

В случаях, когда консервативные и фармакологические методы не приносят ожидаемого эффекта, может потребоваться хирургическое вмешательство. Врачи могут рекомендовать операцию для коррекции деформации позвоночника и восстановления его функций.

Физиотерапия при заболевании Шейермана – Мау

Физиотерапия играет важную роль в комплексном лечении болезни Шейермана – Мау, помогая пациенту восстановить свою моторику и улучшить общее состояние организма. Этот метод лечения основан на использовании различных физических процедур, которые способствуют улучшению кровообращения, укреплению мышц и связок, а также уменьшению болевого синдрома.

Физиотерапевтические процедуры, такие как ультразвуковая терапия, лазерное лечение, магнитотерапия и электростимуляция, помогают снизить воспаление в пораженных участках позвоночника и улучшить обменные процессы в тканях. Регулярные занятия физиотерапии также способствуют укреплению мышц спины, что помогает предотвратить возможные осложнения и вернуть больному полноценную активность.

Кроме того, физические упражнения в реабилитационном процессе играют важную роль. Они направлены на укрепление мышц спины, улучшение гибкости и координации движений. Систематически выполняемая физическая нагрузка помогает пациенту вернуться к обычному образу жизни и улучшить качество своей жизни.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Как проявляется болезнь Шейермана — Мау у подростков?

Болезнь Шейермана — Мау обычно проявляется у подростков в виде постепенно усиливающейся боли в спине, активирующейся в процессе роста ребёнка. Также возможна искривление позвоночника, что может вызвать косметический дефект и возникновение комплексов.

Сколько людей, по статистике, страдает от болезни Шейермана — Мау?

По данным рентгенографии, болезнь Шейермана — Мау встречается у 0,3–8,3 % человеческой популяции. Особенно часто заболевание выявляют у подростков в возрасте от 10 до 17 лет, причем у мужчин встречается в два раза чаще, чем у женщин.

Каковы основные причины развития болезни Шейермана — Мау?

Основные причины развития болезни Шейермана — Мау связаны с наследственностью. Если у одного из родителей диагностировано это заболевание, риск его передачи детям значительно увеличивается. Также на возникновение болезни может повлиять травматическое воздействие на зону роста костной ткани, неправильное развитие мышечного корсета спины, генетические заболевания и другие факторы.

Может ли болезнь Шейермана — Мау развиться после травмы?

Да, дорсальный юношеский кифоз может развиться после любого травматического воздействия на зону роста костной ткани в период начала созревания, примерно в 9–11 лет. Травмы, вызванные уплощением и клиновидным изменением позвонков, могут способствовать развитию этого заболевания.

Какие симптомы сопровождают болезнь Шейермана — Мау?

Болезнь Шейермана — Мау может проявляться у подростков симптомами, такими как боли в спине, искривление позвоночника, возможный косметический дефект, а также комплексы из-за этого. Усиление боли наблюдается по мере роста ребёнка.

Какие возрастные категории чаще всего страдают от болезни Шейермана — Мау?

Болезнь Шейермана чаще всего выявляется у детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, когда происходит активный рост организма. У подростков этого возраста заболевание может привести к появлению комплексов из-за косметического дефекта.

Какие факторы могут способствовать развитию болезни Шейермана — Мау?

Хотя точные причины болезни до конца не известны, результаты исследований указывают на центральную роль наследственности. Если у одного из родителей выявлена болезнь, риск заболеть у детей значительно возрастает. Также развитию дорсального юношеского кифоза могут способствовать травмы в зоне роста костной ткани, дисплазия соединительной ткани и другие генетические заболевания.