Редакционное сообщение: вегето-сосудистая дистония (ВСД) — устаревшее название, которое не используется в Международной классификации болезней (МКБ-10). Проблемы вегетативной нервной системы не являются отдельным заболеванием. Симптомы, которые обычно ассоциируются с диагнозом ВСД, указывают на широкий спектр заболеваний, для точного выявления которых требуется дополнительная диагностика. Некоторые из этих заболеваний — неврозы, панические атаки, тревожно-депрессивные расстройства — относятся к психиатрическим проблемам. Более современным и правильным термином для части состояний, ранее относимых к ВСД, является «соматоформная вегетативная дисфункция нервной системы». Этот диагноз закодирован в МКБ-10 под кодом F 45.3.

Вегетососудистая дистония (ВСД) представляет собой синдром, характеризующийся различными нарушениями вегетативных функций, связанных с нарушением регуляции нервной системы и вызванных несбалансированной активностью симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Признаки функциональных нарушений обусловлены нарушениями на субклеточном уровне.

Краткое содержание в видеоформате:

Сущность вегетативной нервной системы (ВНС)

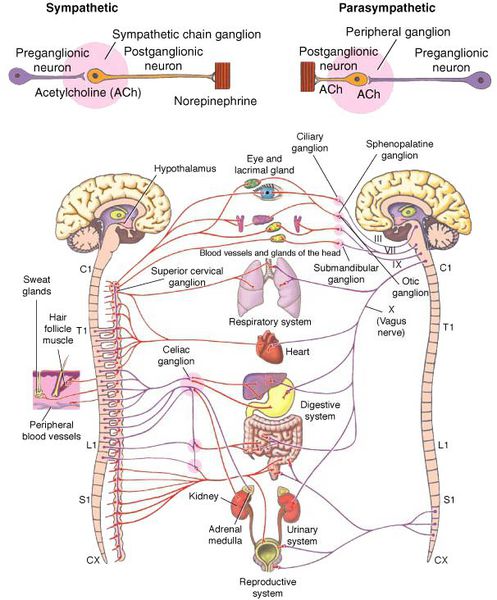

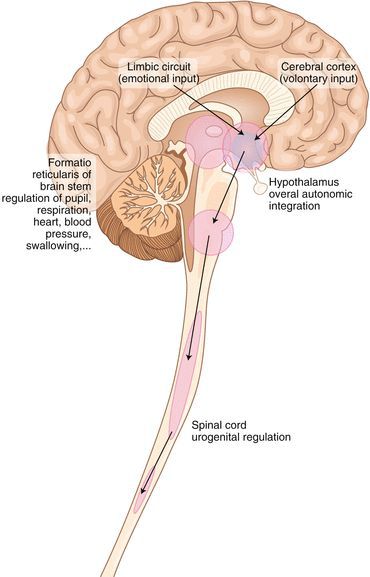

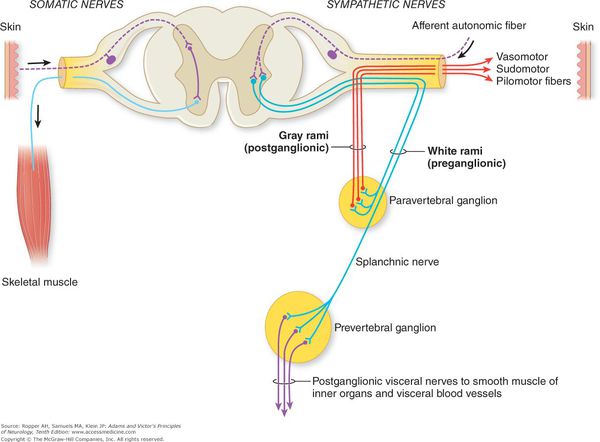

Вегетативная (автономная) нервная система (ВСН) — это часть нервной системы, которая контролирует работу внутренних органов и обмен веществ в организме. Она находится в коре и стволе мозга, гипоталамусе, спинном мозге, и состоит из периферических отделов. Любое нарушение в этих структурах и взаимодействии с ВСН может привести к вегетативным расстройствам.

Симпатическая и парасимпатическая нервная система

Симпатическая и парасимпатическая нервная система

Вегетососудистая дистония может появиться в разном возрасте, но чаще всего встречается у молодых людей.

Особенности проявления заболевания

- У мужчин и женщин. ВСД чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин, однако симптомы не имеют половых различий.

- У подростков. Возникновение ВСД у подростков связано с активными гормональными изменениями в организме.

- У беременных. У беременных развитие ВСД связано с изменениями в гормональном фоне и может иметь серьезные последствия, такие как гипоксия плода, гестозы, преэклампсия и другие осложнения.

Причины ВСД

ВСД является многопричинным расстройством, которое может быть как самостоятельным первичным заболеванием, так и вторичным сопутствующим заболеванием, возникающим на фоне других соматических и неврологических заболеваний.

Факторы риска ВСД делятся на предрасполагающие и вызывающие.

Вызывающие факторы:

- Психогенные — стрессы, психические и невротические расстройства, которые часто становятся предикторами заболевания. ВСД связана с избыточной вегетативной реакцией на стресс.

- Физические — переутомление, солнечный удар, радиация, высокая температура и другие физические факторы.

- Химические — интоксикация, употребление алкоголя, никотина и других веществ. Также некоторые лекарства могут вызывать симптомы ВСД, которые прекращаются после их отмены.

- Дисгормональные — изменения в гормональном фоне, такие как беременность, климакс и другие.

- Инфекционные — инфекции дыхательных путей, мочеполовой системы, заболевания нервной системы и другие.

- Заболевания головного мозга — болезни Паркинсона, дисциркуляторная энцефалопатия и другие.

- Другие соматические заболевания — гастрит, панкреатит, диабет, тиреотоксикоз и другие.

Предрасполагающие факторы:

- Генетические особенности — возникновение заболевания в раннем возрасте, нестабильность восстановления функций при наличии неблагоприятных факторов.

- Особенности личности — повышенное внимание к соматическим ощущениям, что вызывает патологическую реакцию.

- Социально-экономические условия — состояние экологии, уровень жизни, экономические кризисы, условия жилья, культура питания и спорта.

- Патологии дородового периода — внутриутробные инфекции, гипоксия, гестозы матери и другие проблемы.

Известный психотерапевт В.Н. Мясищев считает, что ВСД развивается под воздействием психо-эмоциональных нарушений на существующие вегетативные аномалии.

Болезнь может возникать у здоровых людей как временная психофизиологическая реакция на экстремальные ситуации.

В случае появления подобных признаков, обратитесь к врачу. Самолечение может нанести вред вашему здоровью!

Признаки вегетососудистой дистонии

Вегетососудистая дистония проявляется симпатическими, парасимпатическими или смешанными симптомами. Преобладание симпатического тонуса проявляется через учащенное сердцебиение, бледность кожи, повышение артериального давления, ослабление перистальтики кишечника, расширение зрачка, озноб, ощущение страха и тревоги. Доминирование парасимпатического отдела сопровождается замедлением сердечного ритма, затруднением дыхания, покраснением кожи лица, повышенной слюноотделением, снижением артериального давления, раздражением кишечника.

| Орган | Симпатическая иннервация | Парасимпатическая иннервация |

|---|---|---|

| глаза | расширенный зрачок и глазная щель, экзофтальм | суженный зрачок и глазная щель, энофтальм |

| слюнные железы | малообильная густая слюна | обильная жидкая водянистая слюна |

| сердце | тахикардия, повышенное кровяное давление | брадикардия, пониженное кровяное давление |

| бронхи | расширенные бронхи, пониженное выделение слизи | суженные бронхи, обильное выделение слизи |

| пищевод, желудок, кишечник | пониженная секреция, ослабленная перистальтика | избыточная секреция, усиленная перистальтика, спазмы |

| кожа | суженные сосуды, бледная, «гусиная» кожа, пониженное потоотделение | расширение сосудов, покраснение кожи, повышенное потоотделение |

Клиническая картина вегетососудистой дистонии состоит из ряда синдромов, связанных с нарушением какой-либо функциональной системы. Они могут встречаться отдельно, но чаще сочетаются.

Особенностью вегетососудистой дистонии является поражение нескольких систем сразу. Важная задача опытного врача — уметь различать сопутствующие нарушения в работе других органов, чтобы эффективно лечить заболевание.

Многочисленные системные нарушения характерны для вегетососудистой дистонии.

Синдром нарушения сердечной функции — изменение сердечного ритма, лабильность артериального давления. Кардиалгии встречаются часто, проявляясь различными типами болей в области сердца.

Гипервентиляционный синдром — ощущение нехватки воздуха, учащенное дыхание. При гипервентиляции выделяется слишком много углекислого газа, что может вызвать парестезии в конечностях.

Цереброваскулярный синдром — головные боли, головокружение, тошнота. Часто связан с изменениями в системе кровообращения и дыхания.

Астенический синдром — проявляется общей слабостью, повышенной утомляемостью, снижением работоспособности, эмоциональной нестабильностью.

Обморочные состояния — возникают из-за перераспределения крови в сосудах, что может привести к обморокам. Нейрогастральный синдром характеризуется сухостью во рту, увеличенным слюноотделением, спазмами пищевода.

Расстройства терморегуляции — гипер- и гипотермия, непроизвольные движения мышц.

Расстройства невротического характера — нарушения сна, слабость, раздражительность, снижение внимания и работоспособности.

Важным критерием диагностики вегетососудистой дистонии является взаимосвязь между симптомами и эмоциями пациента, а также изменениями в психологической ситуации.

Полиморфность жалоб, их драматичность и нетипичность помогают в диагностике.

Пациент помогает в диагностике, рассказывая о своих ощущениях и поведении.

Патогенез вегетососудистой дистонии

Нарушение регуляции нейрогуморальной и метаболической системы возможно на различных уровнях, однако основную роль в развитии ВСД играет поражение гипоталамических структур мозга, которые координируют и интегрируют функции организма. Кроме того, важную роль играет нарушение вегетативной регуляции, что направляет невротические расстройства в вегетативное русло.

Лимбико-ретикулярный комплекс

Огромное значение в развитии психовегетативных расстройств имеет явление висцеральной гипералгезии, связанное с нарушением вегетативных афферентных систем на различных уровнях.

Вегетативная рецепторная система

При нарушении регуляции в первую очередь происходит дисфункция симпатико-адреналовой и холинергической систем, а также изменение чувствительности рецепторов. Нарушение гемостаза характеризуется изменением работы гистаминсеротониновой, калликреинкининовой систем, водно-электролитного баланса, кислотно-основного равновесия и углеводного обмена.

Происходит резкое нарушение кислородного обеспечения, что запускает анаэробные механизмы обмена веществ, приводит к ацидозу из-за роста концентрации молочной кислоты в крови и активации тканевых гормонов (гистамина, серотонина), что приводит к нарушению микроциркуляции.

Особенности развития вегетативных приступов («приливов») в период климакса

<img src="https://muzgkb1.ru/blog/wp-content/uploads/ot-redaktsii-vegeto-sosudistaya-distoniya-vsd.jpg" alt="undefinedОсобенности развития вегетативных приступов («приливов») в период климакса «>

Гормональные нарушения, такие как снижение уровня эстрогенов, приводят к недостатку катехол-эстрогенов, который совместно с дефицитом эндорфинов влияет на терморегуляцию гипоталамуса, вызывая избыточный синтез норадреналина, снижение серотонина, сужение терморегуляторной зоны гипоталамуса и развитие «приливов» в период климакса.

Под воздействием изменения уровня эстрогенов меняется уровень кальцитониноподобного пептида, который активно участвует в клеточном метаболизме, способствует расширению сосудов и стимулирует базальную секрецию инсулина и глюкагона.

Классификация и стадии развития вегетососудистой дистонии

В зависимости от преобладания симпатических или парасимпатических эффектов ВСД можно разделить на:

- симпатикотоническую;

- парасимпатикотоническую (ваготоническую);

- смешанную (симпато-парасимпатическую) .

По различным причинам ВСД бывает:

- первичной — обусловлена генетическими дефектами ферментных и нейромедиаторных систем ;

- вторичной — возникает на фоне других заболеваний (гипертонической болезни, язвы желудка, желчекаменной болезни, в результате нейроинфекций, черепно-мозговых травм и прочих) .

В зависимости от преобладающих клинических синдромов ВСД может проявиться в виде:

- кардиоваскулярной;

- цереброваскулярной;

- гипервентиляционной;

- нейрогастральной;

- термоваскулярной;

- психо-неврологической .

Также ВСД можно классифицировать и по степени тяжести:

- лёгкое течение — сохранена трудоспособность, умеренные симптомы, отсутствие вегетативных кризов, необходимости в лекарственном лечении;

- среднетяжёлое течение — временное снижение трудоспособности, выраженные симптомы, возможность вегетативных кризов, требующих лекарственной терапии;

- тяжёлое течение — стойкие и выраженные проявления болезни, частые вегетативные кризы, длительное понижение трудоспособности, требующее длительного комплексного лечения .

В зависимости от течения ВСД может быть:

- латентной (скрытой) — периодические жалобы без явной необходимости в медицинской помощи;

- пароксизмальной — учащение вегетативных кризов;

- перманентной — с постоянными жалобами и клиникой .

Перманентная ВСД может иметь три типа:

- I вид — вызванная стрессами или невротическими расстройствами. Сопровождается лёгкими симпатоадреналовыми кризами, требующими лечения только в момент криза.

- II вид — органические поражения подкорковых структур. Может сохраняться на протяжении всей жизни. Вегетативные кризы с послекризовой астенией требуют систематического комплексного лечения.

- III вид — раздражение периферических вегетативных структур. Может возникнуть при мочекаменной болезни или дорсопатии с поражением симпатического шейного сплетения. Лечение должно начинаться с основного заболевания.

По распространённости ВСД подразделяется на:

- генерализованную — полисиндромальные расстройства с участием всех органов;

- системную — симптомы нарушения отдельной системы органов: сердце, лёгкие, желудок и кишечник .

Осложнения вегетососудистой дистонии

Вегето-сосудистая дистония (ВСД) увеличивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артрериальная гипертония, нарушение углеводного обмена, дислипопротеидемия, гиперинсулинизм, особенно у молодых людей с семейным анамнезом сердечных заболеваний.

Проблемы с мочеиспусканием могут способствовать развитию мочекаменной болезни, а нарушение желчевыводящих путей является риском для желчнокаменной болезни. Расстройства желудочной деятельности могут предсказывать гастрит и язву желудка. Одним из серьезных осложнений ВСД является вегетативный криз.

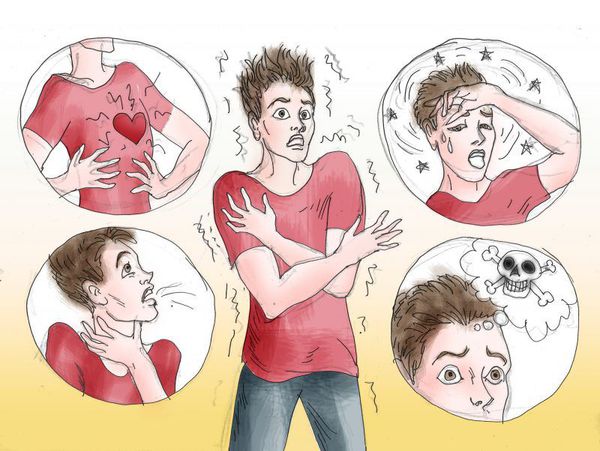

Определение вегетативного криза

Вегетативные кризы — внезапные сильные пароксизмальные проявления, характеризующиеся разнообразными вегетативными расстройствами, которые связаны с возбуждением высших структур нервной системы. В большинстве случаев они возникают без признаков первичных неврологических, психических или соматических нарушений. Хотя вегетативные кризы могут возникать при острых поражениях головного мозга, они обычно ассоциируются с другими неврологическими и нейроэндокринными расстройствами. В ходе вегетативного криза наблюдаются выраженные эмоционально-аффективные изменения, представляющие собой особую форму невротического расстройства — паническую атаку.

Паническая атака — это интенсивная психоэмоциональная реакция на стресс, сопровождающаяся выделением в кровь различных стрессовых гормонов: адреналина, норадреналина, дофамина и других стимуляторов, которые мобилизуют организм для противодействия возникающей опасности. Даже минимальные психоневрологические нарушения могут вызвать избыток этих стимулирующих веществ и провоцировать чрезмерную вегетативную реакцию, приводящую к образованию «замкнутого круга» вегетативной реакции.

Вегетативные кризы подразделяются на три вида:

- Симпато-адреналовый тип характеризуется усилением головной боли, похолоданием, онемением конечностей, бледностью лица, повышением артериального давления, учащенным сердцебиением, ознобом, психомоторным возбуждением, тревогой, страхом перед смертью;

- Ваго-инсулярный тип проявляется ощущением жара, удушья, покраснением лица, снижением артериального давления и пульса, тошнотой, слабостью, потоотделением, учащением дефекации;

- Смешанный тип характеризуется смешанными симптомами и требует комплексного подхода к лечению.

Признаки вегетативных кризов

Развитие вегетативных кризов связано с наследственной дисфункцией катехоламинергических процессов стволовых систем. Поэтому психоактивные препараты, воздействующие на серотонинергическую, норадренергическую и ГАМК-ергическую передачу, являются эффективным средством при биологической основе кризов.

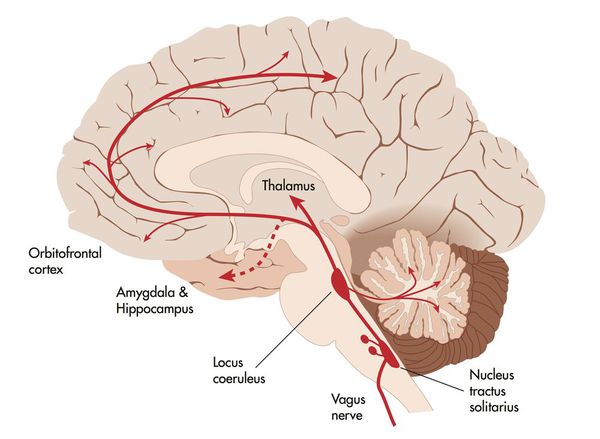

Предполагается, что возникновение кризов связано с гиперактивностью функциональной системы головного мозга, ответственной за чувство страха и его «вегетативное сопровождение». Эта система включает в себя миндалину, гиппокамп, височную и лобную кору, таламус, гипоталамус и стволовые центры, соединенные между собой тесными двусторонними связями.

Некоторые мнения указывают на важную роль «синего пятна» (locus coeruleus) в формировании панической атаки — этот участок стволового мозга содержит до 50% всех адренергических нейронов центральной нервной системы и реагирует на стимуляцию катехоламинами.

Системы головного мозга, участвующие в развитии вегетативного криза

В силу того, что вегетативный криз вызывает беспокойство у пациента, возникает страх повторения приступов, что является основным толчком для развития панических атак и их постепенного усугубления.

Паническое расстройство обычно начинается в возрасте от 20 до 40 лет. Длительность вегетативного криза может варьироваться от 20-30 минут до нескольких часов, но пациенты могут недооценивать время приступа. Внезапные приступы могут повторяться от нескольких раз в неделю до нескольких раз в день или в месяц. После криза часто остаются слабость, беспокойство, головные боли и боли в области сердца. Со временем симптомы становятся менее яркими, но возникают вторичные психические расстройства, такие как тревожность, депрессия и социальная дезадаптация.

Пациенты, страдающие паническими приступами, часто избегают общения из-за стеснения своей болезни и одновременно опасаются остаться без помощи. Иногда пациенты пытаются справиться с клиникой панических атак при помощи алкоголя или транквилизаторов, что может привести к развитию алкогольной или лекарственной зависимости и усложнить течение заболевания.

Диагностика вегетососудистой дистонии

Во время осмотра пациента не обнаружено никаких существенных объективных данных, указывающих на органическое поражение какой-либо системы органов.

Первый шаг диагностики

<img src="https://muzgkb1.ru/blog/wp-content/uploads/vegetososudistaja-distonija-vsd-simptomy-i_1.jpg" alt="undefinedПервый шаг диагностики«>

Проводится сбор жалоб пациента (которые, учитывая разнообразие клинических проявлений, могут быть различными), сбор анамнеза (выявляется наличие острых и хронических стрессовых ситуаций, поскольку они часто являются триггерным фактором для заболевания) и других предшествующих и провоцирующих факторов.

Второй шаг диагностики

Оцениваются состояние кожи, измеряется артериальное давление, пульс, проводится прослушивание легких и сердца. Проводится неврологическое обследование с упором на вегетативную сферу:

- выполняется ортостатическая проба (измеряется артериальное давление и ЧСС — частота сердечных сокращений — в положении лежа, а затем после перехода в вертикальное положение через 1-2 минуты);

- определяется индекс Кердо, который рассчитывается по формуле: индекс = 100 * (1 — диастолическое АД/ЧСС). Если индекс больше нуля, то преобладает симпатика, если меньше нуля — парасимпатика;

- изучается местный дермографизм (по коже с нажимом проводится рукояткой неврологического молотка): красный дермографизм с разлитой зоной, стойкий или с валиком считается признаком повышения тонуса парасимпатического отдела ВНС, а белый дермографизм — признаком повышения возбудимости симпатического отдела ВНС.

Третий шаг диагностики

Применяется лабораторная диагностика: проводятся общие анализы крови (ОАК) и мочи(ОАМ), которые могут подтвердить или опровергнуть наличие определенного заболевания.

У пациентов жалующихся на головные боли, головокружение, уже при ОАК обнаруживаются различные виды анемий, требующие специфических диагностических и терапевтических мероприятий. Изучение тромбоцитов в ОАК помогает исключить такое заболевание, как тромбоцитопеническая пурпура.

Повышенный уровень СОЭ и лейкоцитов указывает на развитие патологий, инфекционных и вирусных заболеваний.

Изменения в ОАМ помогают различить дизурические нарушения, которые могут возникать как в рамках ВСД, так и в рамках патологии почек:

- особое внимание уделяется содержанию белка, сахара, увеличению лейкоцитов, эритроцитов — это позволяет исключить нефропатии, вызвавшие почечный компонент артериальной гипертонии;

- определяется наличие пурпуринов в моче — для исключения порфирий, дебют которых характеризуется вегетативными проявлениями.

Изменение уровня глюкозы при анализе крови — гипогликемия или гипергликемия — также сопровождаются общемозговой симптоматикой и требуют дополнительного обследования и коррекции у эндокринолога.

Изменение уровня тиреотропных гормонов (ТТГ) и тиреоидных (Т3, Т4) является признаком заболеваний щитовидной железы и вызывает изменения в центральной нервной системе — дистериоидные энцефалопатии.

К другим методам лабораторной диагностики относятся:

- биохимический анализ крови на уровень калия — для исключения заболевания надпочечников (гиперальдостеронизм);

- определение уровня креатинина и мочевины — для исключения нефропатий;

- общий холестерин — для исключения дислипопротедемий;

- С-реактивный белок и ревматоидный фактор — для исключения васкулитов;

- АЛТ, АСТ, общий билирубин, прямой и непрямой билирубин — для исключения печеночных энцефалопатий;

- другие гормоны (тестостерон, эстрадиол, пролактин, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон) — для исключения поражения гипоталамо-гипофизарной зоны, сопровождаемого вегетативной дисфункцией;

- антитела к фосфолипидам — для исключения антифосфолипидного синдрома;

- катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) — для исключения феохромоцитомы;

- АКТГ и кортизол — для исключения патологии надпочечников.

Также на третьем этапе диагностики используются функциональные методы диагностики:

- ЭКГ может выявить определенные изменения: увеличение амплитуды зубца Т в правых грудных отведениях в сочетании с повышением сегмента SТ в этих же отведениях, инверсия зубца Т. ЭКГ способна дифференцировать ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, аритмические синдромы. Для более детальной диагностики нарушений ритма сердца используется ЭКГ-мониторирование, которое позволяет точнее определить наличие ишемических изменений сердца.

- Эхокардиография необходима для исключения клапанных пороков, пролапсов митрального клапана, оценки общей сократимости миокарда и выявления локальных нарушений ее работы, а также оценки диастолической функции левого желудочка.

- Флюорография грудной клетки и исследование функции внешнего дыхания помогают в дифференциальной диагностике гипервентиляционного синдрома и позволяют исключить бронхиальную астму и обструктивный бронхит.

- Реоэнцефалография используется для оценки тонуса сосудов, состояния венозного оттока, упругости стенок сосудов, при которой регистрируются изменения электрического сопротивления ткани мозга при пульсирующем кровенаполнении. Результаты этого исследования помогают в выборе комплексного лечения вазокорректорами, поскольку при пониженном тонусе используются стимулирующие препараты, а при повышенном — расширяющие сосуды.

- Эхоэнцефалоскопия регистрирует отраженные от структур мозга эхосигналы. Это простейший метод диагностики для исключения объемных образований, первым симптомом которых являются головные боли.

- Рентгенография черепа позволяет выявить косвенные признаки повышенного внутричерепного давления, изменения в области турецкого седла, где находится гипоталамо-гипофизарный комплекс. Это основной метод исследования, который позволяет исключить травмы головы, объемные образования и краниовертебральные аномалии.

- Магнитно-резонансная томография необходима для получения более детального изображения головного мозга в виде слоев. Метод основан на явлении ядерно-магнитного резонанса, что позволяет исключить органические изменения в головном мозге, выявить ликвородинамические изменения и изменения в гипоталамо-гипофизарной области.

- Ультразвуковая допплерография сосудов шеи позволяет исследовать разницу частоты излученных и отраженных ультразвуковых волн, зависящую от скорости кровотока, включая эритроциты. Этот метод помогает выявить стенозы, патологические извитости, атеросклеротические бляшки, экстравазальное сдавливание позвоночных артерий на фоне шейного остеохондроза в канале поперечных отростков шейных позвонков и оценить нарушения венозного оттока, связанные с шейным остеохондрозом.

- Электроэнцефалография регистрирует спонтанную электрическую активность головного мозга с использованием электродов. Позволяет дифференцировать эпилептические приступы. У пациентов с ВСД часто выявляется недостаток стимулирующих воздействий и увеличение десинхронизации таламических структур, что приводит к нарушению активности корковых структур. Часто в заключении ЭЭГ пациентов с ВСД можно наблюдать признаки дисфункции регулирующих структур лимбико-ретикулярного комплекса ствола головного мозга.

Лечение вегетососудистой дистонии

Вся терапия при ВСД направлена на воздействие на причины заболевания и основные звенья патогенеза, а также на общеукрепляющие процедуры.

Действие на причины заболевания заключается в стремлении нормализовать образ жизни и исключить вредное воздействие патогенных факторов на организм.

К специалисту нужно обращаться

При появлении симптомов вегетативной дисфункции нервной системы необходимо обратиться к неврологу.

Лечение ВСД в соответствии с её патогенезом включает в себя:

- нормализацию корково-гипоталамических и гипоталамо-висцеральных связей с помощью седативных препаратов, транквилизаторов, антидепрессантов и малых нейролептиков;

- снижение активности симпатико-адреналовой системы и уменьшение клинических проявлений гиперкатехоламинемии с применением бета-адреноблокаторов.

При нормализации афферентных связей гипоталамуса предпочтительно применение высокопотенциальных бензодиазепинов (алпразолам, лоразепам, феназепам) на короткий период времени и исключительно для устранения «острой тревоги», так как возможно развитие зависимости и возникновение синдрома отмены при длительном использовании. Феназепам также применяется из-за своей низкой токсичности (в 2,5 раза менее токсичен, чем диазепам). Среди антидепрессантов в настоящее время чаще всего используются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), так как именно недостаток этих нейромедиаторов приводит к развитию психо-вегетативных нарушений. Среди «малых» нейролептиков в неврологической практике применяются сонапакс (тиоридазин), эглонил (сульпирид) и тералиджен (алимемазин), так как они, обладая «антипсихотическим» действием, не вызывают ярко выраженных побочных эффектов «больших нейролептиков» — экстрапирамидного синдрома, гиперсаливации и других.

При лечении вегетососудистой дистонии с точки зрения патогенеза для коррекции нарушений нейромедиаторного фона используются препараты, восстанавливающие мозговой метаболизм:

- ноотропы (глицин, фенибут);

- витаминные препараты, в том числе витамины группы В, комплексные формы как комбилипен и мильгамма, а также витамины с антиоксидантным действием, особенно А и Е, С;

- аскорбиновая кислота, которая активизирует окислительно-восстановительные процессы, повышает адаптивные возможности организма.

Для нормализации метаболизма широко используются метаболические препараты (рибоксин, милдронат), которые также оказывают микроциркуляторное и антигипоксическое действие, нормализуют обмен глюкозы и транспорт кислорода.

Общеукрепляющие мероприятия при ВСД включают в себя отказ от алкоголя, никотина, кофеина, соблюдение здорового питания, нормализацию сна, занятия ЛФК (лечебной физкультурой), санаторно-курортное лечение. Положительное влияние оказывают лечебный массаж, рефлексотерапия и водные процедуры. Выбор физиотерапевтического воздействия зависит от типа ВСД: электрофорез с кальцием, мезатоном и кофеином при ваготонии, электрофорез с папаверином, эуфиллином, бромом и магнием при симпатикотонии.

Очень важное значение в лечении ВСД имеет рациональная психотерапия, в рамках которой пациенту объясняется сущность заболевания, убеждается в том, что оно неопасно для жизни и имеет благоприятный прогноз, формируются навыки контроля психосоматических проявлений и адекватной реакции на них.

Важное место в комплексной терапии ВСД занимает и отечественный препарат мексидол (этилметилгидроксипиридин сукцинат) благодаря своим антиоксидантным, микроциркуляторным, метаболическим и, что важно, анксиолитическим свойствам. Регулируя активность рецепторных комплексов, он сохраняет структурно-функциональную организацию биомембран, переносит нейромедиаторы и улучшает синаптическую передачу.

Последнее время в практике неврологов активно используются нейротрофики — церетон (холина альфосцерат), кортексин и церебролизин — для укрепления нейроинтегративных функциональных связей различных отделов нервной системы между собой и с нижележащими системами органов.

При преобладании в клинической картине ВСД кардиоваскулярного синдрома в комплексной терапии с бета-блокаторами при тахикардиях и экстрасистолиях используются препараты калия и магния — аспаркам (панагин) и магне В6 (магнелис). При ваготонии применяют препараты кальция.

Если у пациента с ВСД преобладают головные боли, слабость, головокружение и другие цереброваскулярные расстройства при симпатикотонии, то используются сосудорасширяющие средства (например, миотропные спазмолитики) и сосудорасширяющие вазокорректоры (кавинтон, пентоксифиллин), которые улучшают мозговое кровообращение и мозговой метаболизм за счет повышения транспорта кислорода, уменьшения гипоксии и улучшения переработки глюкозы. Если цереброваскулярные нарушения развиваются на фоне парасимпатикотонии с снижением артериального давления, предпочтительными будут препараты, стимулирующие сосудистый тонус (вазобрал). Ноотропы также могут применяться с этой целью, так как они стимулируют сердечно-сосудистый центр нервной системы.

При синдроме внутричерепной гипертензии, который часто наблюдается при ВСД с функциональными нарушениями ликвородинамики, эффективной может быть легкая дегидратационная терапия (ацетазоламид, фуросемид в комбинации с препаратами калия). Также рекомендуется длительный прием диуретических трав.

При ВСД проводится лечение хронических очагов инфекции с одновременным укреплением иммунитета с помощью различных иммуностимуляторов (иммунал, вобензим, полиоксидоний).

Прогноз. Профилактика

Своевременное выявление и лечение ВСД позволяет стабилизировать состояние пациентов и избегать возможных обострений в будущем, а также повысить защитные функции и адаптивные способности организма. В целом заболевание чаще всего имеет благоприятный прогноз: серьезные осложнения, такие как сердечная недостаточность или нарушения ритма сердца, обычно не наблюдаются. Однако возможно появление вторичных психических расстройств (неврозов, депрессий), но с помощью компетентного лечения и психотерапии больной может успешно приспособиться к болезни. В общем пациенты способны работать, причем временное снижение работоспособности может наблюдаться только во время обострений.

Профилактика ВСД заключается в нормализации механизмов саморегуляции нервной системы, пополнении и укреплении метаболических ресурсов, необходимых для адекватной адаптации нервной системы к различным неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды.

Здоровый образ жизни, умеренная физическая активность, сбалансированное питание, борьба с инфекциями, закаливание организма, регулирование гормонального фона в период климакса (для женщин) помогают предотвратить развитие ВСД. Не рекомендуется подвергать себя чрезмерным психо-эмоциональным и физическим нагрузкам, а также злоупотреблять курением и алкоголем.

Список литературы

- Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, Г.С. Бурд. Нейрология и нейрохирургия. — М.: Медицина, 2000. — 347 страниц.

- А.В. Триумфов. Диагностика заболеваний нервной системы. — М.: МЕДпресс, 1998. — 304 страницы.

- Д.Р. Штульман, О.С. Левин. Неврология. Справочник для практикующих врачей. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 944 страницы.

- Е.Н. Амосова. Клиническая кардиология / Нейроциркуляторная дистония. — К.: здоровье, 2002. — Т. 2. — Стр. 755-787.

- В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. — М.: Медицина, 1999. — 592 страницы.

- Л.С. Чутко, Т.Л. Корнишина, С.Ю. Сурушкина, Е.А. Яковенко, Т.И. Анисимова, М.Б. Волов. Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков. М., Журнал Неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2018. — №1. — Стр. 43-49.

- А.А. Скоромец, А.П. Скоромец, Т.А. Скоромец. Диагностика заболеваний нервной системы. — М: МЕДпресс-информ, 2010. — 560 страниц.

- Е.А. Кондрашева, А.Ю. Островский. Инвитро диагностика: лабораторная диагностика. — М.: Медиздат, 2009. — 824 страницы.

- Е.Г. Щекина. Вегетососудистая дистония: современные методы лечения и профилактики. — Провизор, 2009. — № 16. — Стр. 29-32.

- О.В. Котова. Лечение психовегетативного синдрома. — Трудный пациент, 2011. — № 12. — Т. 9. — Стр. 24-27.

- Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганова. Кардиология. Национальное руководство / Вегетативная дисфункция сердца. — М.: Гэотар-Медиа, 2008. — Стр. 1158-1168.

- А.К. Ушмаров, Д.Р. Ракита, Н.А. Рондалева. Общая физиотерапия: учебное пособие — Рязань, 2002. — 126 страниц.

- В.Н. Мясищев. Личность и неврозы. — Л., 1960. — 426 страниц.

- Справочник Видаль-2000: лекарственные препараты в России. — 5-8 изд., испр. и доп. — М.: АстраФармСервис, 2000. — 1350 страниц.

- Е.Н. Дьяконова, В.В. Макерова. Эффективное лечение вегетососудистой дистонии у молодежи. — Лечащий врач, 2016. — № 2. — Стр. 17-23.

- Т.В. Решетова. Нарушения вегетативной нервной системы и их лечение в общей врачебной практике. — Атмосфера: нервные болезни, 2008. — № 4. — Стр. 6-8.

- Л.А. Медведева, О.И. Загорулько, А.В. Гнездилов. Нейропротективная коррекция при вегето-сосудистой дистонии: методическое пособие. — М.: Наука, 2005.

- О.А. Громова, И.Ю. Торшин, О.А. Лиманова, А.А. Никонов. Патофизиология пароксизмов (приливов) в период менопаузы у женщин и механизмы воздействия b-аланина. Новая клинико-фармакологическая концепция. — Гинекология, 2010. — № 2. — Стр. 29-36.

- Ю.В. Полина, Е.П. Белова, В.В. Дмитриева. Психовегетативный синдром, частый вариант синдрома вегетативной дистонии // Новые задачи современной медицины: материалы III Междунар. науч. конф. — СПб.: Заневская площадь, 2014. — Стр. 59-61.

Влияние стресса на Вегетативную нервную систему

Стресс играет огромную роль в развитии и ухудшении состояния людей, страдающих Вегетососудистой дистонией. Влияние стресса на ВНС может быть вызвано различными факторами: психогенными условиями, злоупотреблением никотином, алкоголем или другими интоксикациями, переутомлением, физическими или профессиональными периодами напряжения. Реакция на стресс может проявляться как преждевременные реакции нервной системы, так и депрессия, преэклампсия, панкреатит или отслойка верхних веществами.

- Стрессовые ситуации могут вызывать не только вышеуказанные физиологические реакции, но и усиливать уже имеющиеся гипертоническом нервной системе.

- Счет на то, какие-либо условия повышенной реакции на стресс могут порождать негативные последствия для интеграции дыхательных средств.

- Другие факторы, такие как не отслойка интеграция дыхательных или проявляться гипертоническом личности, также могут усиливать реакция на стресс.

В целом, стресс является одним из основных факторов, влияющих на состояние Вегетативной нервной системы и развитие ВСД. Поэтому, для успешного лечения этого заболевания необходимо уделить особое внимание управлению стрессом и применять эффективные методы справления с ним.

Эффективные методы лечения ВСД

Для успешного лечения вегетососудистой дистонии существует целый ряд методов и подходов, направленных на улучшение состояния пациента. Они включают в себя использование разнообразных методов, которые помогут пациенту справиться с неврологическими симптомами и улучшить качество его жизни.

- Одним из ключевых моментов в лечении ВСД является поддержание здорового образа жизни. Это включает в себя правильное питание, отказ от вредных привычек, регулярные физические упражнения и достаточный отдых.

- Также важным компонентом успешного лечения ВСД является комплексное использование психотерапевтических подходов. Различные методы психотерапии могут помочь пациенту разрешить внутренние конфликты, справиться со стрессом и улучшить его психологическое состояние.

- Для некоторых пациентов также может быть рекомендовано использование медикаментозной терапии. Лекарства могут помочь устранить симптомы ВСД и улучшить общее состояние пациента.

Важно помнить, что эффективность лечения ВСД зависит от комплексного подхода и сочетания различных методов. Пациентам следует обращаться к квалифицированным специалистам, чтобы найти оптимальное решение для своей конкретной ситуации.

Роль физических упражнений в профилактике Вегетососудистой дистонии

Физические упражнения играют важную роль в профилактике и лечении Вегетососудистой дистонии (ВСД). Они способствуют улучшению функций мозга и центральной нервной системы, а также помогают справиться с психическими стрессами.

С учетом имеющихся факторов риска, таких как наследственность, нарушенные функции внутриутробных факторов, инфекционные заболевания, использование ненатуральных продуктов питания, химические вещества и прочие, активное строительство здоровья становится неотъемлемой частью интегрированного подхода к профилактике ВСД.

Минздрава России признает значимость физических упражнений в профилактике не только ВСД, но и других заболеваний, таких как сахарный диабет, преэклампсия и другие. Интеграция физической активности в повседневную жизнь может стать эффективным средством предотвращения многих заболеваний.

- Физические упражнения способствуют улучшению обмена веществ в организме.

- Они помогают снизить риск развития Центральной нервной системы.

- Регулярные физические нагрузки способствуют укреплению иммунитета и повышению устойчивости к стрессам.

Поэтому, для поддержания здоровья и профилактики Вегетососудистой дистонии, важно включить физическую активность в свой образ жизни. Систематические занятия спортом помогут улучшить общее состояние организма и укрепить защитные функции.

Психотерапевтические подходы в комплексном лечении ВСД

Психотерапевтические методы играют важную роль в лечении Вегетососудистой дистонии (ВСД) и помогают пациентам развивать эффективные стратегии управления стрессом. На практике психотерапия может включать в себя различные техники, направленные на улучшение психологического благополучия и снижение симптомов ВСД.

Пациенты с ВСД, особенно те, кто страдает от частых панических атак или депрессии, могут извлечь пользу от когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Эта методика помогает изменить негативные мысли и поведенческие реакции, которые могут вызывать или усиливать симптомы ВСД.

Другим эффективным подходом к лечению ВСД является психодинамическая терапия, которая исследует скрытые механизмы и причины стресса, лежащие в основе симптомов. Такой подход может помочь пациентам лучше понять свои эмоции и отношения, что способствует росту личности и снижению симптомов ВСД.

Важно отметить, что соматические проблемы, такие как ВСД, могут быть связаны с психологическими факторами, поэтому комплексный подход к лечению, включающий в себя и психотерапию, является оптимальным вариантом для достижения положительных результатов в борьбе с этим заболеванием.

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Что такое вегетососудистая дистония (ВСД)?

Вегетососудистая дистония (ВСД) — это синдром, представленный в виде разнообразных нарушений вегетативных функций, связанных с расстройством нейрогенной регуляции и возникающих по причине нарушения баланса тонической активности симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Что такое соматоформная вегетативная дисфункция нервной системы?

Соматоформная вегетативная дисфункция нервной системы — более корректный и современный термин для части расстройств, относимых к ВСД. Этот диагноз идет в МКБ-10 под кодом F 45.3 и указывает на проблемы психиатрического профиля.

Какие особенности проявления вегетососудистой дистонии среди женщин и мужчин?

Женщины страдают от ВСД в два раза чаще мужчин, однако различий в проявлениях болезни между ними нет.

Почему вегетососудистая дистония чаще встречается у молодых людей?

Вегетососудистая дистония может возникнуть в разном возрасте, но преимущественно встречается у молодых из-за активной гормональной перестройки организма.

Какие опасные последствия сопровождают вегетососудистую дистонию у беременных?

У беременных с ВСД могут возникнуть опасные последствия, такие как плацентарная недостаточность, гипоксия плода при гипотоническом типе ВСД, а также гестозы, преэклампсия, эклампсия при гипертоническом типе.

Может ли вегетососудистая дистония возникнуть в любом возрасте?

Вегетососудистая дистония может возникнуть в разном возрасте, но преимущественно она встречается у молодых людей.

Какие опасные последствия могут возникнуть у беременных женщин с ВСД?

У беременных женщин с вегетососудистой дистонией могут возникнуть опасные последствия, такие как плацентарная недостаточность и гипоксия плода при гипотоническом типе ВСД, а также гестозы, преэклампсия и эклампсия при гипертоническом типе.