Детский аутизм (Childhood autism) — это психическое расстройство, симптомы которого начинают проявляться уже в раннем возрасте (от 3 месяцев до года) и в детстве (от года до трех лет). Детский аутизм также известен как синдром Каннера, инфантильный и классический аутизм.

Отличие аутизма от расстройства аутистического спектра (РАС) заключается в том, что РАС представляет собой разнообразные нарушения психического и психологического развития, характеризующиеся недостаточными эмоциональными реакциями и трудностями в социальном общении. Само понятие «аутизм» обычно ассоциируется именно с синдромом Каннера или инфантильным аутизмом, так как аутизм в большинстве случаев возникает в раннем детстве.

Первое исследование аутизма было проведено австрийским и американским психиатром Лео Каннером в 1943 году. В своей работе он описал 11 детей, которые сильно отличались от других детей, страдающих психическими расстройствами того времени. Трое из этих детей не могли разговаривать или использовать более пяти слов к 4–5 годам, а у остальных наблюдалось отставание в развитии речи.

Лео Каннер выделил характерные черты этого синдрома:

- дети не могли устанавливать обычные социальные отношения и вели себя так, словно их окружающих людей не существовало, они «абсолютно игнорировали все вокруг себя»;

- пациенты не могли развивать базовые социальные навыки (одеваться, есть с помощью столовых приборов и т. д.);

- дети стремились к поддержанию единообразия (новые громкие звуки, разбросанные предметы, даже перестановка игрушек вызывала у них беспокойство, поэтому они старались вернуть все на свои места).

К концу 1970-х годов сэр Майкл Раттер объединил симптомы аутизма в три диагностические группы, известные как «триада аутизма»:

- нарушения социальных отношений — дети не проявляют эмоциональную связь с близкими людьми, им чуждо сопереживание, они также избегают контакта «лицом к лицу»;

- недоразвитые языковые навыки — дети не используют жестикуляций и не повторяют поведение окружающих, примерно у 50% детей речь не развивается, но даже если речь есть, то диалог не формируется;

- стереотипное поведение — появление ритуалов и закрытость (например, употребление напитков строго из одного стакана, который должен быть на определенном месте на столе), по мере взросления количество ритуалов увеличивается.

В 1978 году аутизм был включен в Международную классификацию болезней 9-го пересмотра (МКБ-9) как отдельное заболевание.

Распространенность детского аутизма

Процент детей, страдающих аутизмом без учета РАС, составляет 0,1–0,6%, с учетом РАС — 1,1–2%, что означает, что из 10 тыс. детей примерно 4–5 случаев синдрома Каннера, причем мальчики заболевают в 3–4 раза чаще девочек.

За последние 10 лет заболеваемость аутизмом выросла, однако говорить о «эпидемии аутизма» неверно, поскольку статистика не особо точна. Это связано с тем, что РАС включает различные нарушения, а критерии диагностики периодически меняются, как и методы исследования.

Причины развития детского аутизма

Причины возникновения синдрома Каннера до сих пор недостаточно изучены.

В 1977 году было опубликовано исследование, демонстрирующее наследственный фактор: у однояйцевых близнецов аутизм был обоим братьям, в то время как среди двуяйцевых близнецов наследование происходило чаще только у одного из детей. Среди исследованных частота заболевания составила 90% у однояйцевых близнецов и 10–30% у двуяйцевых.

Другое исследование, проведенное в 2007 году, показало, что аутизм наследуется в более чем 90% случаев. Это свидетельствует о том, что аутизм передается по наследству чаще, чем другие детские психоневрологические расстройства.

Предполагается, что аутизм является сложным расстройством, неоднородным по симптомам и основанным на генетических дефектах. На сегодняшний день 10–20% случаев РАС рассматривают как часть других наследственных синдромов: туберозный склероз, хромосомные аномалии, наследственные нарушения метаболизма и симптом ломкости X-хромосомы. К остальным случаям относится идиопатический (первичный) аутизм, где генетические факторы играют ключевую роль согласно двум гипотезам.

- Частые мутации — развитие болезни происходит при сочетании множества вариантов генов, связанных с РАС. Таких генов более 100 и они довольно распространены по отдельности. Каждый вариант мутантного гена может не проявляться сам по себе, но если несколько таких вариантов объединяются у одного человека, это может вызвать заболевание.

- Редкие мутации — аутизм возникает из-за совместных действий редких вариантов генов, связанных с РАС, которые даже по отдельности часто приводят к заболеванию.

Также имеются исследования, в которых рассматривается связь РАС с структурными изменениями лобных долей коры головного мозга, срединной височной доли, гиппокампа и мозжечка, оказывающего влияние на речь, внимание, мышление, обучение и эмоции.

Например, у людей с аутизмом часто выявляется уменьшение объема некоторых отделов мозжечка, что объясняет трудности с переключением внимания. Миндалевидное тело, срединные височные доли и гиппокамп также влияют на эмоции, память и способность обучения. Однако у людей с РАС они обычно увеличены. Кроме того, у некоторых пациентов лобные доли развиваются медленнее, чем у обычных людей.

Отделы мозга

Предполагаемые факторы риска:

- недоношенность;

- гестационный сахарный диабет (возникает во время беременности);

- прием вальпроевой кислоты во время беременности;

- зрелый возраст родителей (предполагается, что у старших мужчин больше генетических мутаций в сперме).

Однако реальное влияние этих факторов на развитие аутизма до сих пор не доказано полностью.

Известно, что патология не связана с прививками от кори, паротита и краснухи, даже если детям делают эти прививки, если их сестра или брат страдает от аутизма.

При обнаружении сходных симптомов лучше всего обратиться к врачу. Самолечение может быть опасным!

Признаки детского аутизма

При аутизме дети чаще всего:

- предпочитают игру в одиночестве перед игрой с другими детьми или взрослыми;

- не инициируют знакомства первыми;

- избегают взгляда в глаза при общении, предпочитая отводить взгляд в сторону;

- не любят физический контакт, такой как объятия или прикосновения, что может вызвать у них тревогу или даже панику;

- не стремятся объяснить свои желания или потребности, а в случае недовольства начинают капризничать;

- имеют трудности с освоением социальных навыков (к примеру, использование столовых приборов, поход в туалет, одевание и так далее), их поведение не соответствует обычным ситуациям;

- игнорируют обращения к себе, даже если слуховые функции в порядке;

- возникают беспричинные беспокойство и плач;

- переживают сильную реакцию на резкие звуки, изменения в освещении комнаты, перемещение предметов, книг и игрушек, некоторые из них переносят плохо определенные звуки и цвета;

- часто выполняют ритуальные действия, проявляются навязчивые мысли и движения (например, качание, покачивание головой и т. д.), обычно у таких детей много страхов;

- сталкиваются с трудностями в изменении питания, не желают пробовать новые блюда;

- не могут оценить опасность, потенциально могут беспорядочно бегать по улице и внезапно выбежать на дорогу;

- одинаково реагируют на живые и неживые предметы;

- чаще играют с предметами, не предназначенными для игры, их эмоциональная реакция не соответствует игровой ситуации;

- имеют проблемы с речью (отсутствие развития понятия «Я» и личных местоимений «ты», «он», «она»), и при развитии речи дети с аутизмом редко используют ее для общения, иногда они создают «собственный язык».

Распространенные признаки аутизма

Это только некоторые из признаков аутизма. С возрастом проявления болезни могут различаться.

Признаки аутизма у детей в раннем возрасте

Выявить нарушения сразу после рождения сложно, однако внимательное наблюдение за малышом может помочь заметить некоторые признаки аутизма. Они обычно появляются в возрасте от 6 до 10 месяцев и могут проявиться как определенное отставание в развитии:

- ребенок не пытается ползать, часто качается на коленях и локтях;

- не проявляет интерес к игрушкам и даже не пытается взять их в руки;

- не реагирует на звук игрушки или другие звуки, хотя может плакать, услышав незнакомый звук;

- не обращает внимания на близких, не просится на руки, может фиксировать свой взгляд на лице взрослых, но избегает контакта «глаза в глаза»;

- часто плачет без видимой причины.

В возрасте от 1 до 2 лет проявления могут быть следующими:

- ребенок машет руками, крутит головой и т. д. (такое бесцельное повторение движений называется «стереотипией»);

- ходит медленно или, наоборот, постоянно бегает;

- часто повторяет звуки или слова не по теме или последнее услышанное слово, не совершает диалог;

- разными способами требует то, что ему нужно, не успокаивается, пока не достигнет цели;

- упорно выкладывает предметы в определенном порядке и реагирует негативно, если кто-то нарушает его порядок;

- играет в игры, понятные только ему, в это время взаимодействовать с малышом затруднительно.

В 3–4 года симптомы усложняются:

- ребенок реагирует на других людей только в случае необходимости, например, если ему нужно поесть, ему холодно или нужно что-то достать;

- может часами заниматься каким-то простым делом (вращать колесо от машины, выкладывать игрушки или предметы в ряд и т. д.);

- проявляются заметные проблемы с речью (ее может и не быть вовсе или ребенок может просто отказываться разговаривать, не задает вопросы, что нехарактерно для этого возраста);

- усиливаются стереотипные действия, при прерывании ритуала ребенок может стать агрессивным, например укусить или ударить рядом стоящего человека.

С возрастом близкие люди и врачи отмечают у пациента дефицит внимания, нарушение реакций на внешние раздражители (ребенок не может концентрироваться, длительно удерживать внимание, придерживаться определенных алгоритмов и так далее). Малыш долго не может уснуть, просыпается с криками ночью, а после трудно успокаивается. Он тщательно выбирает пищу, игрушки и одежду.

Патогенез детского аутизма

В настоящее время не до конца ясно, какие именно процессы приводят к возникновению аутизма, однако известно, что на развитие этого состояния оказывают влияние разнообразные факторы, провоцирующие нарушения формирования нервной системы. Особое внимание уделяется как средовым, так и генетическим аспектам.

Имеются данные, свидетельствующие о связи развития аутизма с неправильной зрелостью центральной нервной системы (ЦНС), что ведет к дисфункциям психических функций. По другим исследованиям, основой аутизма является увеличение размера мозга в раннем детстве, вызванное избыточным формированием коротких синаптических связей. Эти короткие связи затрудняют возникновение более длинных связей между ключевыми зонами мозга, включая те, что ответственны за социально-коммуникативное развитие.

Некоторые исследования также указывают на возможные нарушения в работе нейротрансмиттеров (химических веществ, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками), такие как повышенный уровень серотонина или отклонения в функционировании ингибиторных и возбудительных центров, связанных с рецепторами ГАМК.

Кроме того, имеются данные о том, что изменения в структуре и форме нейронов головного мозга также оказывают влияние на развитие аутизма, например, когда доминируют удлиненные и тонкие дендритные шипики, формирующие синапсные связи.

Классификация и стадии развития детского аутизма

В МКБ-10 раздел «F84 Общие расстройства психологического развития» включает в себя следующие расстройства развития:

- F84.0 Детский аутизм (синдром Каннера);

- F84.1 Атипичный аутизм;

- F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями;

- F84.5 Синдром Аспергера;

- F84.8 Другие общие расстройства развития;

- F84.9 Общее расстройство развития, неуточнённое .

Последняя версия МКБ-11 значительно отличается от предыдущей. Теперь в ней представлено расстройство аутистического спектра в качестве основного диагноза, а несколько старых диагнозов уже устарели. Также «синдром Аспергера» больше не включен в классификацию после многих дебатов о его природе как высокофункциональной формы аутизма.

Новый подход к классификации поможет сфокусироваться на поддержке всех людей с разной степенью проявления «триады аутизма», так как нарушения в области коммуникации и социального взаимодействия слишком широки и могут усложнять диагностику. Термин «спектр» в новом диагнозе «РАС» подчеркивает значительные различия в выраженности этих нарушений.

В России использование МКБ-11 пока не введено.

Уровни выраженности детского аутизма

На первом (наиболее лёгком) уровне пациенты имеют проблемы с коммуникацией и установлением новых контактов.

Симптомы на этом уровне включают:

- потерю интереса к социальным взаимодействиям;

- трудности в общении с окружающими;

- затруднения в адаптации к изменениям;

- предпочтение повседневных рутинных дел.

Ребёнку с аутизмом важно, чтобы всё оставалось на своих местах

При небольшой коррекции поведения и эмоциональной поддержке на этом уровне, пациенту становится легче взаимодействовать с окружающими и предметами.

Пациенты на втором уровне нуждаются в серьезной коррекционной поддержке. Они имеют сложности с коммуникацией и невербальными навыками, что затрудняет их повседневные дела.

Симптомы на втором уровне включают:

- сильное нарушение или полное отсутствие способности к общению;

- проблемы в выражении социальных эмоций;

- необычные реакции на социальные стимулы;

- нетерпимость к изменениям;

- простое, поверхностное общение;

- ограниченные интересы и ритуалы.

При поддержке и помощи окружающих, пациенты могут адаптироваться к изменениям жизни. Для хороших результатов рекомендуется сенсорная интеграционная терапия.

На третьем уровне проявляются тяжёлые формы аутизма. Пациенты страдают от повторяющихся действий и ограничивающих ритуалов, избегают взаимодействия с окружающим миром.

Симптомы на третьем уровне включают:

- сильное нарушение коммуникации;

- отсутствие желания контактировать и участвовать в социальной жизни;

- тяжёлые нарушения поведения;

- внутреннее напряжение;

- невнимательность и рассеянность.

Пациенты на этом уровне требуют особого внимания и лечения, основанного на коррекции поведенческих реакций и коммуникации. Для них может понадобиться медикаментозная терапия и интеграционные методики из различных психотерапевтических подходов.

Осложнения детского аутизма

У детей, страдающих аутизмом, имеются трудности в общении с обществом, адекватным выражении своих потребностей и чувств (возможно проявление агрессии к другим людям и себе). Также у пациентов наблюдаются нарушения в когнитивной области. В результате, основная проблема заключается в невидимом барьере с внешним миром. Представьте, что перед ребенком стоит непреодолимая стена, разделяющая его от окружающего мира. Это приводит к социальной дезадаптации и потере возможности действовать (в тяжелых случаях проявления аутизма).

Чаще всего патология сопровождается сопутствующими заболеваниями: эпилепсией, общими тревожными расстройствами, депрессивным состоянием и органическими повреждениями головного мозга. Такие осложнения, как суицидальные мысли (включая попытки), инвалидизация и нарушение дееспособности, ухудшают прогноз жизни пациента. Риск этих осложнений увеличивается, если ребенка не своевременно диагностируют и не предоставляют специализированную помощь.

Диагностика детского аутизма

Выявить признаки аутизма у младенца достаточно сложно, однако благодаря внимательности родителей и врачей-педиатров, которые регулярно обследуют детей, это расстройство можно выявить уже в полгода возраста. Поэтому важно следить за поведением ребенка: как он общается с окружающими и взаимодействует с предметами. При подозрении на аутизм необходимо обратиться к детскому психиатру.

Детей из группы риска и тех, у кого подозреваются симптомы аутизма, направляют на различные обследования:

- тест Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) проверяет навыки общения, игровую активность и развитие речи у детей всех возрастов;

- тест Childhood Autism Rating Scale (CARS) подходит для диагностики расстройств у детей от 2 до 4 лет;

- опросник Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) выявляет особенности поведения ребенка в разных ситуациях;

- тест Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ-2) диагностирует расстройства у детей от 6 до 16 лет;

- опросник Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) предназначен для родителей, чтобы описать поведение ребенка и динамику развития симптомов.

Все тесты на аутизм можно найти онлайн для своевременного обращения к врачу. Раннее выявление болезни поможет оказать эффективную помощь. Как оптимальный и точный способ диагностики рассматривается сочетание теста ADOS-2 и опросника ADI-R.

После постановки диагноза врач может назначить генетический тест для выяснения причин аутизма. Однако это дорогое исследование и позволяет установить причину лишь в 10–20% случаев. Поэтому генетический тест проводится по индивидуальным показаниям, чтобы помочь подобрать правильное лечение и избежать ненужных обследований.

Дифференциальная диагностика

<img src="https://muzgkb1.ru/blog/wp-content/uploads/detskij-autizm-sindrom-kannera-simptomy-i-lechenie_1.jpg" alt="undefinedДифференциальная диагностика«>

Расстройства аутистического спектра различаются по симптомам:

- диагноз «детский аутизм» устанавливается при различных симптомах;

- синдром Аспергера диагностируется у пациентов с проблемами в общении, но без задержки развития речи;

- диагноз «атипичный аутизм» ставится в случае неопределенной формы заболевания.

Для дифференциальной диагностики также используют КТ, МРТ, ЭЭГ и другие методы. Из-за сложности поведенческих особенностей детей такие обследования проводятся только при подозрениях на другие нарушения, например при эпилепсии или опухоли головного мозга.

Лечение детского аутизма

Пока не существует достаточно эффективных способов лечения аутизма. Ученые постоянно ищут новые методы терапии и подходы для улучшения качества жизни пациентов.

В настоящее время основными методами лечения являются:

- АВА-терапия (Applied behavior analysis) — данная методика направлена на коррекцию поведения детей в обществе и обучение простым навыкам самообслуживания. АВА-терапия представляет собой систему поощрения ребенка, где за правильные действия он получает положительное подкрепление — награду. Обычно этот подход начинают использовать с 3 лет и применяют ежедневно. Важно поддерживать применение навыков дома. Учитывая сложности диагностики и классификации этого расстройства, данную методику используют при различных формах РАС.

- Эмоционально-уровневый подход — специалист строит доверительный эмоциональный контакт с пациентом, затем начинает работать над преодолением агрессии, тревоги и страхов, а также развитием целенаправленной деятельности. Психологическая коррекция включает в себя три этапа. Для установления контакта часто используют спокойную музыку во время занятий и тихий тон голоса (если ребенок возбужден, переходят на шепот). Важно избегать непосредственного взгляда в глаза, резких движений, поощрять даже малейшую активность. Таким образом, врач помогает ребенку преодолеть страх и создать стабильную, комфортную атмосферу занятий. В этом случае специалист не предлагает ребенку игры, а лишь наблюдает за ним, его реакциями, пытается вызвать отрицательные и положительные эмоции. На первом этапе важно положительное отношение родителей и их активное участие в занятиях. На втором этапе уровень психической активности ребенка обычно повышается. Способность терапевта распознать чувства ребенка помогает быстрее понять его индивидуальные особенности и использовать эти знания, например, если пациент часто раскачивается, проводят упражнения с учетом этого. На третьем этапе врач помогает ребенку сформировать и закрепить целенаправленное поведение с использованием музыки или игр, которые помогают сосредоточить внимание пациента.

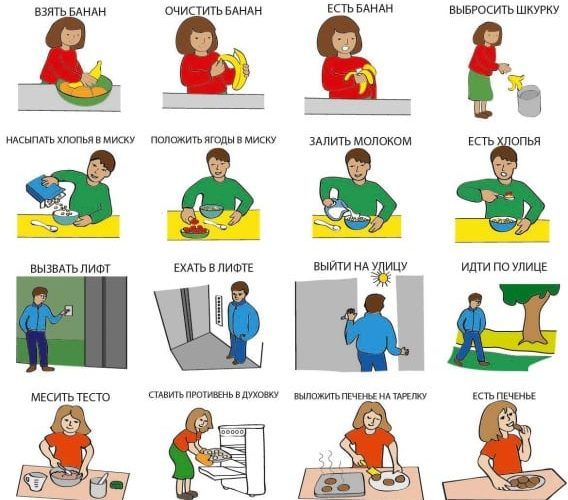

- PECS (Picture Exchange Communication System) — данный метод включает специальные карточки с изображениями действий и предметов. С их помощью детей учат обращаться к родственникам. Этот способ применяется с 2,5–3 лет, когда ребенок уже умеет различать предметы и совершать различные действия в обществе.

- Медикаментозное лечение аутизма — лекарственные средства применяют только в случаях, когда психологические методики неэффективны. Препараты помогают снизить агрессивное поведение, тревожность, гиперактивность, истерики, нарушения сна и т.д. Медикаментозная терапия также способствует коррекции поведения ребенка в общественных местах и семейной среде. Однако данный метод не влияет на основные признаки детского аутизма: лекарства воздействуют лишь на определенные проявления РАС или сопутствующие расстройства, такие как агрессивное поведение, ОКР, расстройство настроения или кататонию . Обычно в таких случаях применяют нейролептики, однако препараты подбираются индивидуально, поэтому родители должны доверять врачу .

Система альтернативной коммуникации PECS

Некоторые специалисты назначают различные диеты, например кетогенную, безглютеновую или бесказеиновую, но их эффективность не подтверждена . Среди неподтвержденных методов лечения также можно выделить иглорефлексотерапию, остеопатию, арт-терапию, биоакустическую коррекцию, мозжечковую стимуляцию и другие.

Что делать родителям, если у ребенка аутизм

Если родители заметили признаки аутизма у ребенка в раннем возрасте и диагноз подтвержден врачом, необходимо следовать следующим правилам:

- принимать ребенка таким, какой он есть;

- поощрять его попытки устанавливать контакт, помогать развитию навыков общения, например, начинать и поддерживать диалог;

- стимулировать его активность;

- вводить новые действия постепенно, повторяя одни и те же движения при игре с ним.

Прогноз. Профилактика

Речево-аудиальное смешение (или просто аутизм) — это неизлечимая патология, однако своевременное выявление и коррекция способствуют улучшению качества жизни ребёнка, облегчают его адаптацию к окружающему миру. Помимо специальных занятий с дефектологом, логопедом, нейропсихологом и детским психиатром, важным является поддержание спокойной и дружественной атмосферы в семье. Родители должны проявить терпение и выдержку, тогда можно рассчитывать на успех. По статистике, у каждого четвёртого ребёнка с аутизмом, выявленным в детском возрасте, наступает благоприятное исход.

Стационарное лечение требуется лишь при тяжелых случаях: в клинике ребёнку помогают выбрать подходящую терапию. У большинства госпитализированных детей имеется сопутствующее психическое расстройство. Как только будет выбрана эффективная медикаментозная терапия, ребёнок с родителями выписывается домой.

Профилактика аутизма, к сожалению, не существует. Невозможно предотвратить развитие этого заболевания у ребёнка.

Список литературы

- Издание М. Е. Ребер «Расстройство аутистического спектра» было опубликовано издательством «Бином» в 2017 году и содержит 410 страниц.

- Раздел F84 МКБ-10 посвящен общим расстройствам психологического развития и будет обновлен в 2023 году.

- В 2020 году Российское общество психиатров выпустило клинические рекомендации по диагностике, терапии, профилактике и реабилитации расстройств аутистического спектра у детей.

- Последнее издание книги Ю. С. Шевченко «Детская и подростковая психиатрия: клинические лекции для профессионалов» вышло в 2017 году и содержит 1122 страницы.

- Статья И. В. Макарова и А. С. Автенюка о диагностике детского аутизма была опубликована в журнале «Социальная и клиническая психиатрия» в 2018 году.

- Во втором издании книги «Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом возрасте» содержится информация о классификации психических и поведенческих расстройств у детей и подростков в соответствии с МКБ-10, которое было опубликовано в 2008 году.

- Книга О. Б. Богдашиной «Аутизм. Определение и диагностика» была опубликована издательством «Лебедь» в 1999 году.

- Учебное пособие Е. Л. Григоренко «Расстройства аутистического спектра. Вводный курс» вышло в 2018 году и содержит 280 страниц.

- Книга В. М. Башина «Аутизм в детстве» была опубликована издательством «Медицина» в 1999 году и содержит 236 страниц.

- Книга R. Lordan, C. Storni, C. A. De Benedictis «Autism Spectrum Disorders: Diagnosis and Treatment» была опубликована издательством «Exon Publications» в 2021 году.ссылка

- Методические рекомендации Г. В. Козловской «Диагностические тесты психологического и психоневрологического обследования детей первых лет жизни (нормативы, риск патологии, организация помощи)» были опубликованы в 2019 году и содержат 192 страницы.

- Книга В. Э. Пашковского «10 лекций об аутизме» была опубликована издательством «МЕДпресс-информ» в 2023 году и содержит 136 страниц.

- Книга И. В. Макарова, Б. В. Воронкова, И. В. Добрякова «Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей» была опубликована издательством «Наука и Техника» в 2019 году и содержит 992 страницы.

- Книга Ю. Ф. Андропова «Психиатрия детско-подросткового возраста» была опубликована издательством «ДеЛи принт» в 2019 году и содержит 700 страниц.

- Книга Ю. Б. Можгинского «Психические болезни у детей и подростков» была опубликована издательством «ГЭОТАР-Медиа» в 2022 году и содержит 296 страниц.

- Книга Б. В. Воронкова, А. П. Рубиной «Аутизм. Диагностика у взрослых и детей» была опубликована издательством «Наука и Техника» в 2018 году и содержит 224 страницы.

- Статья P. Szatmari, M. B. Jones «Генетическая эпидемиология расстройств аутистического спектра» в книге «Autism and pervasive developmental disorders» была опубликована издательством «Cambridge University Press» во втором издании в разделе «Разнообразие и многогранность расстройств».

Видео по теме:

Вопрос-ответ:

Может ли детский аутизм проявиться уже в первые месяцы жизни ребенка?

Да, первые признаки детского аутизма могут начинать проявляться еще в младенчестве, от 3 месяцев до года.

Какие характерные черты определяют синдром Каннера или инфантильный аутизм?

Дети с этим синдромом часто не могут заводить обычные отношения с людьми, игнорируют окружающих и имеют неразвитые доязыковые и языковые навыки.

Что отличает аутизм от расстройства аутистического спектра?

Аутизм — это конкретный синдром, который проявляется в раннем детстве, в то время как расстройство аутистического спектра включает в себя разные виды нарушений психического и психологического развития.

Когда было опубликовано первое исследование об аутистическом расстройстве?

Первое исследование об аутистическом расстройстве было опубликовано в 1943 году австрийским и американским психиатром Лео Каннером.

Какие трудности в общении могут быть у детей с синдромом Каннера?

У детей с синдромом Каннера могут быть трудности в установлении обычных отношений с людьми и ведении диалога даже при наличии речи.

Можно ли вылечить детский аутизм?

На данный момент нет специфического метода лечения, который бы полностью избавил ребенка от аутизма. Однако раннее начало реабилитационных мероприятий и индивидуальный подход могут значительно улучшить качество жизни ребенка с аутизмом и помочь ему развить недостающие навыки.

Какие основные признаки детского аутизма?

Основными признаками детского аутизма являются нарушения в общении и взаимодействии с окружающими, дефицит эмоциональных проявлений, ограниченные интересы и повторяющиеся действия. У детей с аутизмом также наблюдается задержка в речевом и социальном развитии.